屋根材11種類の特徴、メリットを徹底比較|おすすめはガルバリウム?それともスレート?

これから注文住宅でマイホームの新築を検討している人のなかには「どの種類の屋根材を選べば良いの?」と疑問に思っている人も多いでしょう。屋根材の種類はとても多く、それぞれに特徴やメリット・デメリットが存在しています。

屋根には、家の内部に雨水が浸入するのを防ぐ役割に加え、住宅の耐震性やデザインにも大きな影響を与えるため、事前に屋根材の種類や特徴を把握し、自分に合った屋根材を選ぶことが重要です。

この記事では、屋根材の基礎知識をはじめ、屋根材の種類やそれぞれの特徴やメリット・デメリットとともに、自身に合った屋根材を選ぶために重要なポイントについて解説します。

そもそも屋根材とは?重要な4つの役割を紹介

大きさを問わず、建物には必ず屋根があります。屋根は普段目にする機会はあまりありませんが、建物を守るためには欠かせない存在です。

屋根材に問題が生じると、雨水が住宅内部に侵入してしまい、柱・梁・土台などの木材を腐食させてしまいます。住宅の劣化を防ぎ、長期間にわたって安心して住み続けるために、屋根材はとても重要な役割を持っています。どのような役割を持っているのか見ていきましょう。

雨漏りを防止する

屋根材の最も大きな役割としては「住宅を雨から守ること」だといえます。日本の戸建て住宅の大半が木造で建てられており、木材は水分や湿気によって腐朽してしまうため、柱や梁、土台といった構造部に雨が当たらないようにする必要があります。

日本では4日に1度は雨が降ると言われており、特に梅雨の季節は日常的に建物が雨にさらされることになります。そのような過酷な状況下でも建物を守り続けるために、屋根材は重要な役割を担っています。

耐震性に影響を与える

どのような屋根材を使用するかによって、住宅の耐震性に大きな影響を与えます。屋根材は建物の最も高い位置に設置されるため、重たい屋根材を使用すると重心が高くなり、耐震性が低くなってしまいます。

住宅の耐震性を高めるためには、なるべく軽い屋根材を使うことにより重心を下げ、地震などの揺れによる影響を受けにくくすることができます。

室内を快適に保つ

屋根は日中は常に太陽光にさらされるため、屋根材の遮熱性が低いと、太陽光の熱が住宅内部まで入ってきてしまい、室内温度を高めてしまいます。特に暑い季節の2階部分が高温になるため、エアコンなどに費やす光熱費を上げてしまう要因にもなります。

また、屋根材の防音性が低いと、雨が屋根に当たる音が室内に響いてしまい、「夜中に雨音が気になって眠れない…」という事態にもなりかねません。このように、屋根材は室内の快適性にも大きく関係しています。

デザイン性を高める

高さの高い建物では、そもそも屋根を見る機会がないため、あまりデザイン性に関係ないかもしれませんが、平屋や2階建ての戸建て住宅では、住宅のデザイン性に大きな影響を与えます。

建物の外観に合った屋根を選ばないと、デザイン性の統一が取れなくなってしまうことも考えられるため、自分好みの屋根材を選ぶとともに、サッシや外壁とのバランスを考えることが重要です。

屋根材に求められる性能とは?7つの比較ポイントを紹介

屋根材には、住宅内部への雨水の侵入を防ぐだけでなく、住宅の耐震性の向上、室内快適な空間確保や美観性の向上など、あらゆる性能が求められます。

屋根材にはどのような性能が求められるのかを知ることで、屋根材選びの比較がしやすくなります。ここからは、屋根材の代表的な比較ポイントを7つご紹介します。

撥水性

屋根に使われている木材が水分を含むとカビや腐食を発生させてしまうため、屋根材には高い撥水性が求められます。撥水性とは「水をはじく性能」のことです。

一部の屋根材には撥水性が低いものもあり、そのような場合には屋根材の表面に撥水塗料を塗ることで撥水性を高めますが、表面の塗膜が剥がれると撥水性が下がり、雨漏りのリスクが上がるため定期的なメンテナンスが必要となります。屋根材の基本的な役割である「雨水の侵入を防ぐこと」にかかわる重要な性能と言えるでしょう。

軽量・耐震性

屋根材が重たいと建物の重心が上がり、地震等の振動に対して揺れ幅が大きくなってしまいます。建物の耐震性を高めるためには、なるべく軽量の屋根材を使用して重心を下げる必要があります。

軽量の屋根材を使用することで、建物の躯体部分に対する負荷を軽減することにも繋がるため、建物のひずみや沈下を減少させる効果が期待できます。

強度・耐用年数

台風等で強風にさらされることで屋根材が飛んでいってしまったり、物が当たって割れたりヒビが入ってしまわないように、屋根材には高い強度と耐風性が求められます。また、屋根材の張替えには相当の費用がかかるため、長期間使用し続けられるほどの耐久性が必要です。

毎日紫外線を浴びることで年々劣化が進むため、屋根材によってはたった2,3年で色褪せてしまう場合もあります。表面の塗料がなくなると屋根材の撥水性を著しく下げてしまうため、日差しが強い立地条件に建物を建てる場合には、屋根材の耐用年数だけでなく、塗料の耐用年数にも注意しましょう。

遮熱・断熱性

屋根材の断熱性が低いと、屋根に当たる太陽光の熱が室内まで入ってきて室内温度を上げてしまいます。夏でも涼しく快適な住環境を目指すのであれば、断熱性の高い屋根材を選ぶことが重要です。

住宅の断熱性能を高めることは、快適な住環境をつくるだけでなく、エアコン等に費やす光熱費を削減することにも繋がる重要な部分だと言えるでしょう。

なお、最近はZEH住宅の普及等に伴い住宅の断熱性が注目を集めています。ZEH住宅には、補助金を受けられたり様々なメリットがあるため、住宅の断熱性を上げたい人はZEH住宅についても理解しておくことをおすすめします。

ZEH住宅についてはこちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

防音・遮音性

雨が降っている日は屋根に直接雨が当たるため、屋根の遮音性が低いと雨が当たる音が室内に響いてしまいます。音を気にする人だと、作業に集中できなかったり、寝付きにくくなってしまうこともあるかもしれません。

特にトタンなどの金属系屋根材を使用する場合には、音が響きやすくなるため屋根裏に防音効果の高い断熱材を設置するなどの対策が必要となります。

防火・耐火性

万が一住宅火災が発生した場合、全焼や延焼を防ぐために屋根材には高い耐火性が求められます。特に、住宅が密集した地域では住宅の耐火性能は非常に重要です。

市区町村によっては、地域ごとに「防火地域」や「準防火地域」等を指定し、建物に使用する建材の耐火性に一定の基準を設けています。そのような基準が設けられている場合は、使用する屋根材が制限されるので注意が必要です。

デザイン性

機能面が重視されがちな屋根材ですが、お洒落な外観の住宅に仕上げるためには、屋根材のデザイン性にも配慮が必要です。和風の建物には似合うけれど、洋風の建物には似合わない屋根材も存在しています。

どれだけ外壁やサッシにこだわっていても、屋根材のデザインを疎かにしてしまうと住宅全体のデザイン性が落ちてしまうため、バランスを考慮しながら屋根材を選ぶことが重要です。

主に使われる屋根材11種類の特徴、メリット・デメリット

どのような屋根材を選ぶべきかは、建物の構造種別(木造・鉄骨造・RC造など)や設計によって異なりますが、ここでは日本の木造建築物で主に採用されている11種類の屋根材の特徴について解説します。

屋根材は大きく「スレート系」「粘土系」「セメント系」「金属系」の4種類に分けられます。それぞれの屋根材の特徴や価格帯、メンテナンスの頻度などを事前に把握し、屋根材を選ぶことが重要です。

スレート系の屋根材

化粧スレート

化粧スレートは、セメントと繊維素材を薄い板状に加工した屋根材を指し、「コロニアル」や「カラーベスト」とも呼ばれます。コストパフォーマンスの高さから日本での人気が高く、多くの住宅で使用されています。

軽量で耐震性を持たせやすく、耐火性や断熱性に優れている上に価格も安いことから多くの住宅で使われています。豊富なカラーがラインナップされていますが、デザインの違いを持たすのが難しく単調になりがちです。

| 価格 | 5,000~8,500円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約20年~25年 |

| メンテナンス周期 | 約10年サイクル |

| メリット | ・工事価格が安い ・軽量で耐震性が高い ・耐火性や断熱性が高い ・カラーの選択肢が多い ・工事できる業者が多い |

| デメリット | ・耐風性が低い ・耐久性が低い ・表面にカビやコケが発生しやすい ・単調なデザインになりやすい |

天然スレート

天然スレートは、天然石である粘板岩を薄い板状に加工した屋根材のことを言います。天然の岩石を使用しているため耐用年数が長く、塗装によるメンテナンスが不要です。

選ぶ岩石によって質感や美しさが異なり、デザイン性を高めることができますが、重量があるため耐震性を持たせるのに耐力壁や筋交いを増やすなどの工夫が必要です。

| 価格 | 10,000~35,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約30年 |

| メンテナンス周期 | 塗装不要 |

| メリット | ・天然石特有の美しさがある ・塗装などのメンテナンスが不要 ・防水性、撥水性が高い ・耐久性が高く、割れない限り使用できる ・耐風性が高い |

| デメリット | ・施工できる業者が少ない ・耐震性がやや劣る ・工事価格が高い |

粘土系の屋根材

陶器瓦

陶器瓦は日本で古くから使われている屋根材です。粘土を焼いて作るため「粘土瓦」や「いぶし瓦」とも呼ばれます。

とても分厚いため耐久性が高く、遮音性や断熱性に優れていますが、その分重量があるため耐震性を持たせにくい特徴があります。

また、価格もスレートと比べて高額になってしまうことから、最近では使用される頻度は少なくなっていますが、未だに人気の高い屋根材です。

| 価格 | 9,000~13,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約50年~100年 |

| メンテナンス周期 | 塗装不要 |

| メリット | ・耐用年数が長い ・断熱性が高い ・遮音性が高い ・耐風性が高い ・カビやコケが発生しにくい ・和風住宅に合うデザイン性 |

| デメリット | ・工事価格が高い ・耐震性が低い |

陶板

陶板の屋根材は、株式会社鶴弥が販売している「スーパートライ美軽」が有名です。陶器瓦の良いところを残しつつ軽量化を図ることで、陶器瓦のデメリットである耐震性の低さを補っています。

比較的新しい屋根材のため工事価格が高く、施工できる業者も限られていますが、和風住宅を建てる際「陶器瓦の重さが心配…」という人にはおすすめの屋根材です。

| 価格 | 35,000~50,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約50年~100年 |

| メンテナンス周期 | 塗装不要 |

| メリット | ・耐用年数が長い ・断熱性が高い ・遮音性が高い ・耐風性が高い ・カビやコケが発生しにくい ・和風住宅に合うデザイン性 ・軽量で耐震性が高い |

| デメリット | ・工事価格が高い ・施工できる業者が少ない |

セメント系の屋根材

セメント瓦

セメント瓦は、セメントやコンクリートを材料に作る瓦のことで、「コンクリート瓦や「モニエル瓦」とも呼ばれます。以前は使われていましたが、デメリットが多いため最近ではほとんど使用されていません。

陶器瓦と比べて焼きムラ等による品質のバラつきは少ないものの、撥水性が低く、メンテナンス塗装も頻繁に必要な上に、重量があるため耐震性が低下する傾向にあります。

| 価格 | 6,000~8,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約30年~40年 |

| メンテナンス周期 | 約10年サイクルで塗装 |

| メリット | ・陶器瓦より工事価格が安い ・断熱性が高い ・遮音性が高い ・耐風性が高い ・和風住宅に合うデザイン性 |

| デメリット | ・メンテナンス頻度が高い ・現在ではほぼ生産されていない ・耐震性が低い ・陶器瓦と比べて耐用年数が短い |

アスファルトシングル

アスファルトシングルは、ガラス繊維にアスファルトを染み込ませ、表面に細かな石粒や砂を吹き付け、アクリル樹脂で固めた屋根材です。

欧米諸国で古くから使用されていたもので、最近では日本でも使用されています。軽量で耐震性が高く、耐久性が高く割れにくいというメリットがありますが、表面にカビやコケが生えやすく、デザイン性が損なわれやすいというデメリットがあります。

| 価格 | 6,000~8,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約25年~30年 |

| メンテナンス周期 | 約10年サイクルで塗装 |

| メリット | ・工事価格が安い ・軽量で耐震性が高い ・耐久性が高い ・施工がしやすい ・複雑な形状の屋根にも施工できる |

| デメリット | ・耐風性が低い ・表面にコケやカビが付着する ・施工できる業者が少ない |

金属系の屋根材

トタン

トタンは亜鉛メッキ鋼板のことをいい、日本の住宅で昔から使われてきましたが、デメリットが多いため最近では使用されることが少なくなっています。

工事価格が安く、軽量で耐震性に優れていますが、断熱性が低く室内温度が外気温に影響を受けやすくなる点や、遮音性が低いため雨の音が室内に響いてしまう欠点があります。色落ちがサビが発生しやすく安っぽく見える上、耐用年数も短くなっています。

| 価格 | 4,500~6,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約15年~20年 |

| メンテナンス周期 | 約7年サイクルで塗装 |

| メリット | ・工事価格が安い ・雨漏りが起きにくい ・軽量で耐震性が高い ・施工がしやすい |

| デメリット | ・遮音性が低い ・断熱性が低い ・デザイン性が低い ・サビが発生しやすい ・メンテナンス頻度が高い ・耐用年数が短い |

ガルバリウム鋼板

ガルバニウム鋼板は、アルミニウム・亜鉛・シリコンを混ぜ合わせ、メッキ加工された鋼板素材です。金属系の屋根材では最もコストパフォーマンスに優れており、人気の屋根材と言えます。

以前まで、金属系の屋根材の主流だったトタンのデメリットを解消しています。アルミニウムを多く含むためサビにくく、断熱性に優れている上、軽量で耐震性にも優れています。

| 価格 | 7,000~9,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約30年~40年 |

| メンテナンス周期 | 約15年サイクルで塗装 |

| メリット | ・耐火性が高い ・軽量で耐震性が高い ・サビが発生しにくい ・施工しやすい ・複雑な形状の屋根にも施工できる |

| デメリット | ・スレート等と比べると断熱性が低い ・防音性、遮音性が低い ・衝撃に弱く凹みが起きやすい |

ジンカリウム鋼板

ジンカリウム鋼板は、ガルバリウム鋼板の表面に細かな砂粒を吹き付けた金属板のことです。表面に砂粒の層を設けることで、ガルバリウム鋼板の弱点である「断熱性」と「遮音性」の低さを補っています。

また、表面に吹き付ける砂粒が紫外線の防ぐため、劣化を防ぎ耐久性も向上していますが、材料費が高く工事価格が高くなるとともに、重量が少し重くなってしまう傾向にあります。

| 価格 | 8,500~13,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約40年~50年 |

| メンテナンス周期 | 塗装不要 |

| メリット | ・耐火性が高い ・軽量で耐震性が高い ・断熱性が高い ・遮音性が高い ・サビが発生しにくい ・メンテナンスでの塗装が不要 |

| デメリット | ・ガルバリウム鋼板より重量がある ・工事価格が高い |

ステンレス

ステンレスは非常に錆びにくく、空気中の塩分濃度が高い「海岸近く」の住宅で多く使われています。経年劣化により表面の塗装が剥げることがありますが、材質自体が錆びに強いため、外観をあまり気にしなければ塗装のメンテナンスも不要です。

軽量で耐震性が高く、耐久性や耐火性にも優れていますが、遮音性や断熱性が低いため、屋根裏に防音性の高い断熱材を施工する必要があります。また、材料費が高いため工事価格も高くなります。

| 価格 | 10,000~14,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約50年 |

| メンテナンス周期 | 15年サイクルで塗装(美観目的) |

| メリット | ・耐久性が高い ・軽量で耐震性が高い ・耐火性に優れている ・サビが発生しにくい |

| デメリット | ・断熱性が低い ・遮音性が低い ・工事価格が高い |

銅板

銅板は古い日本家屋や寺社仏閣で使われてきた伝統的な屋根材です。年月の経過に伴って、10円玉のような茶色から緑色に変色していきます。

一般的には0.4mm以上の厚みの銅板が費用されます。メンテナンスが不要で耐久性も高く、軽量で耐震性にも優れていますが、断熱性や防音性が低く、工事価格も高いため一般住宅ではほとんど使用されません。

| 価格 | 25,000~30,000円/㎡(材工) |

| 耐用年数 | 約60年以上 |

| メンテナンス周期 | 塗装不要 |

| メリット | ・耐久性が高い ・軽量で耐震性が高い ・耐火性に優れている ・メンテナンスが不要 |

| デメリット | ・施工できる業者が非常に少ない ・工事価格が高い ・断熱性が低い ・遮音性が低い |

屋根の形状の種類・特徴、メリット・デメリット

ここまで屋根材の種類について解説してきましたが、屋根材を選ぶ上で「屋根の形状」の種類や特徴を知っておくことはとても重要です。屋根材に合った屋根の形状を選ぶことで、屋根材の欠点を補えるケースがあります。

屋根の形状には非常に多くの種類がありますが、ここでは代表的なものを5つ紹介します。

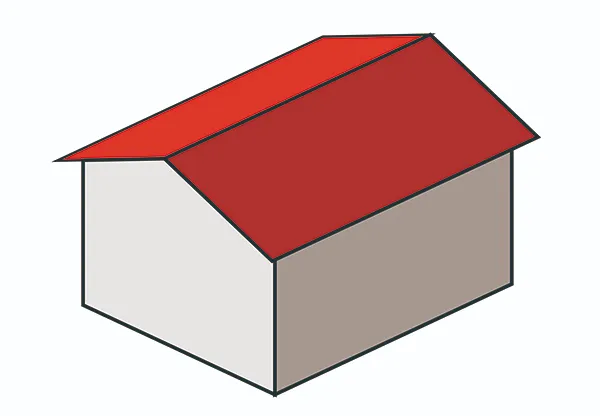

切妻(きりづま)屋根

日本で古くから用いられている屋根の形状で「三角屋根」とも呼ばれます。シンプルな形をしているため施工がしやすく、和風・洋風問わず似合うため、現在最も普及している形状と言えます。

水はけが良いため雨漏りのリスクが低く、屋根面が広いため太陽光パネルの設置がしやすいですが、切妻部分の外壁に紫外線や雨が当たりやすいため劣化が起きやすかったり、他の住宅と似ているためデザインに物足りなさを感じる可能性があります。

| メリット | ・工事費用が安い ・将来のリフォームがしやすい ・洋風、和風問わず似合う ・太陽光パネルの設置がしやすい ・水はけが良く雨漏りしにくい |

| デメリット | ・切妻部分の外壁が劣化しやすい ・個性を出すのが難しい |

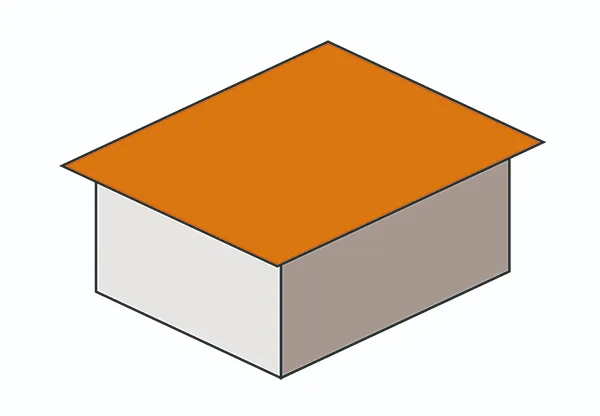

片流れ(かたながれ)屋根

屋根の一番高い部分から一方向に傾斜が取られ、スタイリッシュな印象を与える形状をしており、デザイン性が高いことから近年人気を集めています。

屋根面を大きく取れるため、太陽光パネルの設置がしやすく、構造もシンプルなため工事費用を抑えることが出来ますが、水はけが悪くなりやすいため、撥水性の高い屋根材を選ぶ必要があります。また、高い方の軒天井や外壁には紫外線や雨が当たりやすくなるため、劣化や雨漏りを発生させる恐れがあります。

| メリット | ・工事費用が安い ・将来のリフォームがしやすい ・太陽光パネルの設置がしやすい ・デザイン性が高い ・天井を高くできる |

| デメリット | ・屋根が高い側の外壁が劣化しやすい ・片側の耐風性が弱くなる ・水はけが悪くなりやすい |

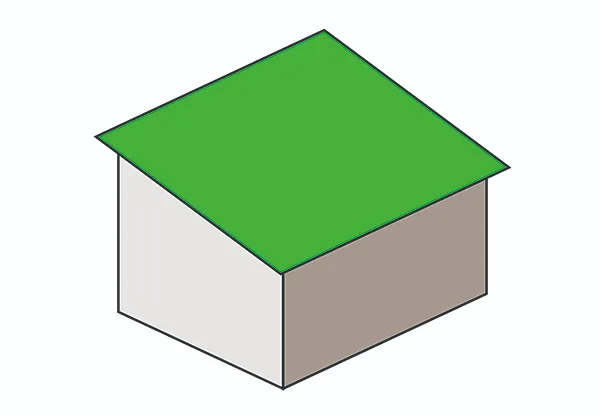

陸(ろく)屋根

屋根に勾配を設けず、地面と水平になっている平坦な屋根のことです。以前までは木造住宅にはあまり採用されませんでしたが、最近では屋上スペースを作ったり、2階の天井を高くするために陸屋根を採用する木造住宅が増えています。

陸屋根では屋根材は使用せず、防水シートを使用して防水加工を施します。屋根に勾配がないため水はけが悪く、定期的に防水工事をしないと雨漏りが発生するリスクが高くなります。太陽光パネルの設置には架台が必要となり、広めのスペースが必要です。

| メリット | ・室内の天井高を高くできる ・天井をつくることができる ・メンテナンス時の作業がしやすい ・真四角などのデザインも可能 |

| デメリット | ・定期的に防水工事が必要 ・水はけが悪く雨漏りリスクが高い ・屋根の熱が室内に伝わりやすい ・斜線制限の影響を受けやすい |

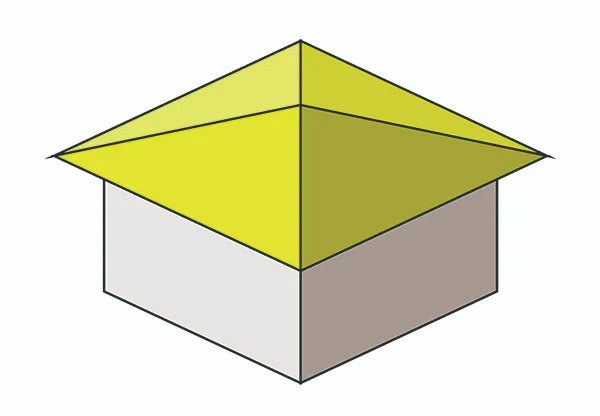

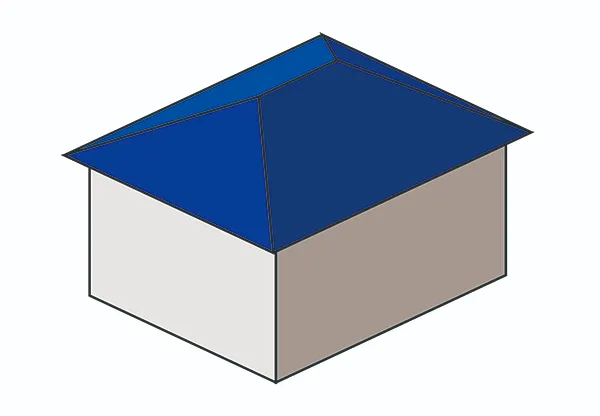

方形(ほうぎょう)屋根

方形屋根は正方形の建物に多く、ピラミッドの形をしています。屋根の全ての面が同じ形状になる特徴を持っており、四方にバランス良く屋根面が配置されるため、荷重を上手く分散することができ、耐震性や耐風性に優れています。

四方均等に雨や雪を分散させるため、水はけが良く、積雪時の雪下ろしもしやすいことから寒冷地に向いていますが、屋根面が多いことから施工に手間がかかるため、工事費用は高くなる傾向にあります。

| メリット | ・4方向の外壁を保護できる ・斜線制限に対応しやすい ・水はけに優れている ・屋根に積雪しにくい ・耐風性、耐震性に優れている |

| デメリット | ・工事価格が高い ・太陽光パネルを設置しにくい ・屋根裏のスペースが狭くなる ・雨樋が4方向に必要 |

寄棟(よせむね)屋根

正方形の建物が方形屋根になるのに対し、長方形の建物では寄棟屋根が使われます。方形屋根と同じく4方向に屋根面があるため、バランス良く雨量や雪量を分散させることでき、風に対する耐久性も高い特徴があります。

方形屋根と比べて2面が広くなるため、比較的太陽光パネルを設置しやすくはなりますが、屋根棟の数が多く構造が複雑になるため、工事費用は高くなる傾向にあります。

| メリット | ・4方向の外壁を保護できる ・斜線制限に対応しやすい ・水はけに優れている ・屋根に積雪しにくい ・耐風性、耐震性に優れている |

| デメリット | ・工事価格が高い ・太陽光パネルを設置しにくい ・屋根裏のスペースが狭くなる ・雨樋が4方向に必要 |

まとめ

この記事では、屋根材の役割や比較ポイントを解説するとともに、屋根材の種類や特徴、屋根の形状による違いを解説しました。屋根材には多くの種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在しているため、自身のニーズに合った屋根材を選ぶことが重要です。

屋根材には、雨水の侵入を防ぐ役割に加え、耐震性に影響を与えたり、室内を快適に保つ役割があります。また、住宅の外観にも大きく関わってくるため、機能面とデザイン面のバランスを考慮して屋根材を選ぶ必要があります。また、屋根材の種類だけでなく、屋根の形状や勾配にも配慮しなければなりません。それらのことを、初めて注文住宅を検討している人が考えるのは困難なため、屋根のことに詳しい専門家に相談することをおすすめします。