耐力壁とは|配置方法や種類、筋交いと耐力面材(構造用合板)の特徴と違いを解説

ハウスメーカーと注文住宅のプランニングをしている際、「耐力壁」というワードを耳にする機会があるかもしれません。初めてマイホームの購入を検討している方の中には「耐力壁ってなに?」と疑問に思っている方も少なくないでしょう。

耐力壁は建物の耐震性等に大きく関わる部分です。耐力壁のことを理解することで、注文住宅のプランニングを進めやすくなるだけでなく、将来的にリフォームを行う際にも役立つためしっかり理解しておくことをおススメします。

この記事では、耐力壁の基礎知識をはじめ、耐力壁の配置の基本的な考え方や種類、筋交いと構造用合板の違い等について解説しています。

耐力壁とは

日本は地震大国と言われるように、年中を通して自身が頻発しています。気象庁のデータによると2022年の1年間に発生した震度4以上の地震は51回、南海トラフ地震の発生も危惧される中、耐震性に対する関心は高まっています。

住宅の耐震性を高めるために、耐力壁は必要不可欠な存在であることから、「耐震性の高いマイホームに住みたい」と考えている方はしっかり耐力壁について理解しておきましょう。

耐力壁の役割

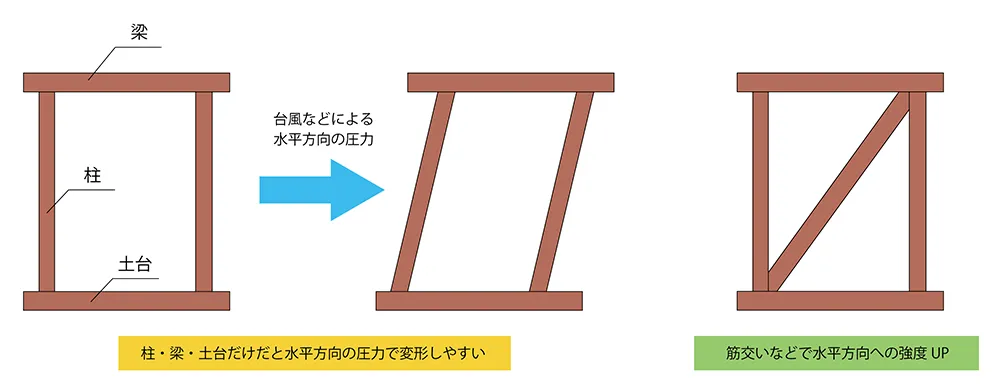

建物の主要構造部となる柱・梁・土台だけでも、上下方向に対する強度を備えることはできます。しかし、水平方向に対する強度が足りないため、台風や地震時に発生する四方向への力に対抗できず、建物が倒壊してしまう可能性が高くなります。

そこで重要となってくるのが「耐力壁」の存在です。建物が地震や台風などで受ける水平方向の力に耐えるために構造力学上重要な役割を担っています。

耐力壁にはいくつかの種類があり、木造住宅の在来工法(軸組工法)では筋交いを用いた耐力壁が多く使われています。耐力壁を適切に配置することで、水平方向に対する強度が保たれ、地震や台風時に建物が変形、倒壊するリスクを下げることができます。

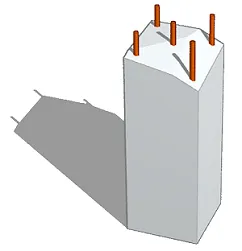

なお、同じ木造住宅でも、ツーバイフォー工法(枠組壁工法)では、構造用合板が用いられているため筋交いは使用されていません。鉄筋コンクリートでは、壁内の鉄筋量と壁の厚みを増やすことで強度を上げています。

リフォームに配慮した設計の重要性

耐力壁は壁自体が構造力学上重要な役割を担っているため、基本的に撤去できません。柱や耐力壁は1階と2階の同じ一に設けるのが構造力学上望ましいとされていることから、間取りに制約が生まれることも考えられます。

どうしても耐力壁を撤去したい場合には、耐力壁を撤去しても躯体の耐震性を維持するために、耐力壁を新設する必要がありますが、単に耐力壁を増やせば良いわけではなく、構造計算を行い耐力壁を新設する箇所を導き出す必要があります。

施工費用だけでなく、構造計算にも相応の費用が必要となるため、将来的に無駄な費用をかけなくても済むように、将来のリフォームを見越した設計を心掛けることも重要なポイントです。

耐震壁や構造壁との違い

耐力壁と同じような言葉に「耐震壁」や「構造壁」といった言葉があります。これらと耐力壁の違いにはどういったものがあるのでしょうか。

結論からお伝えすると、耐震壁や構造壁も「建物の強度を強くするための壁」という意味では、耐力壁と同じものを指します。建築基準法では「耐力壁」という表記がされていますが、人や文書によって違う呼び方がされるケースがあります。

鉄筋コンクリート造(RC造)の耐力壁を、耐震壁や構造壁というように使い分けられている場合もあるので、雑学程度に覚えておいてもよいでしょう。

耐力壁の配置方法

耐力壁は通常の壁(非耐力壁)と異なり、建物に十分な強度を持たせるために必要不可欠な壁であり、配置方法にも一定のルールが定められています。

ここからは、耐力壁をどのように配置する必要があるのかについて解説していきます。

バランス良く配置する

建物のねじれを防止するために、耐力壁は全体にバランスよく配置することが重要です。耐力壁の配置が一部分に集中すると、地震時に変形やねじれが発生し、建物が倒壊する恐れがあります。

東側と西側・北側と南側で耐力壁の量を比較し、どちらか一方の耐力壁が多い場合には、もう片方の耐力壁を増やすか減らすかして、バランスを調整する必要があります。

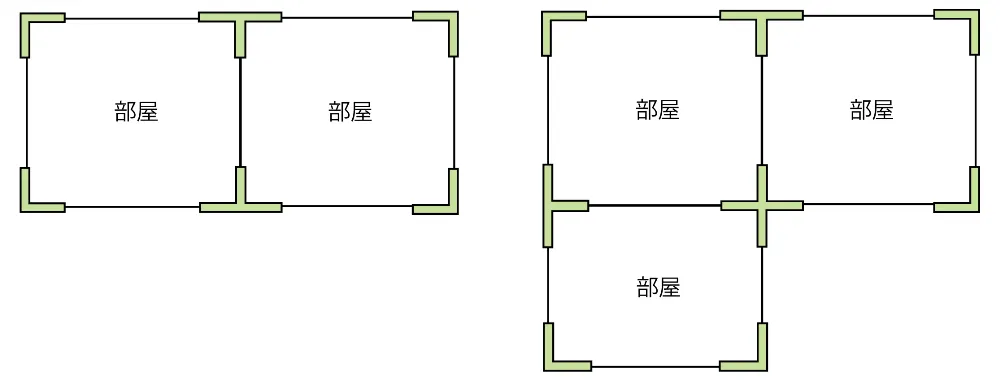

四角形で構成していく

四角形を1ブロックとして考え、ブロックを組み合わせるように耐力壁の配置を検討します。コの字型の部屋であっても、四角形に分割して耐力壁を配置していきます。

土地の形状によっては四角形に配置できない場合がありますが、そのような場合には三角関数を用いてXY方向に振り分けて壁量計算を行う必要があるため、計算が複雑となり設計にかかる費用が高くなってしまう点に注意が必要です。

各階の配置を合わせる

力を均等に伝えるために、各階の耐力壁の位置をできるだけ上下揃えるようにするのがポイントです。又、建物の隅角部には必ず耐力壁を設ける必要があります。

間取り等の都合でどうしても各階の耐力壁の配置を合わせられない場合も、900~1000mm(1グリッド)以内であれば問題はありません。1階と2階の間取りを照らし合わせて柱や壁の位置を一致させ、直下率を算出することで全体的に力の伝達がスムーズかどうかを検討することが重要です。

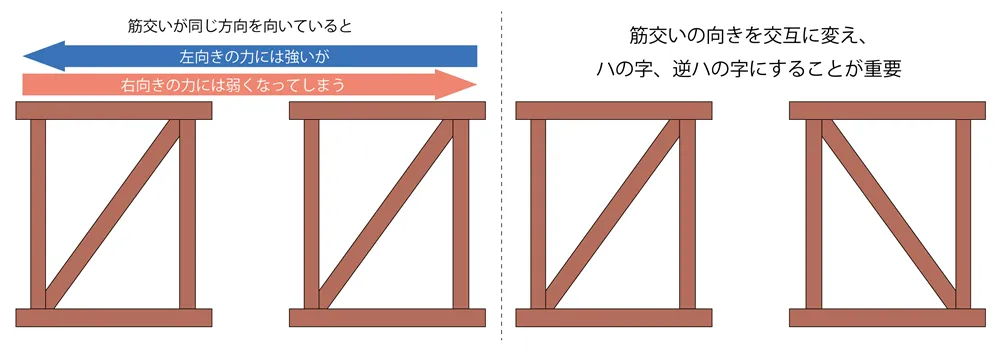

筋交いの向きを交互にする

耐力壁の配置を考える際、筋交いの向き(方向)も重要なポイントです。筋交いの向きが全て同一方向の場合、一方向の力にも対抗できても、もう片方からの力には対抗できなくなってしまいます。

1階の両隅が「ハの字」2階の両隅が「Vの字」になるように配置し、そこから筋交いの向きを交互に変えていくことで通し柱への負担を軽減し、建物の耐震性や耐久性を高めることができます。

耐力壁の種類

住宅の建築構造や工法によって使用される耐力壁が異なります。主に3種類の耐力壁が存在しているため、種類ごとの特徴や違いについて解説します。

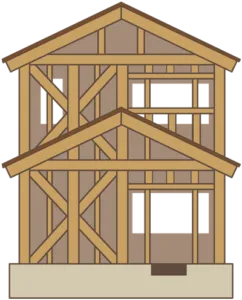

在来工法(軸組工法)の耐力壁

在来工法は、日本で昔から多く用いられている建築工法です。現在でも、日本で建てられる木造住宅のほどんどがこの在来工法で建てられています。

柱、梁で骨組みを構造体として建物を支える工法ですが、柱と梁だけだと横方向の力で建物がゆがんでしまうため、斜めに組み込まれた筋交いによって建物強度を向上させます。

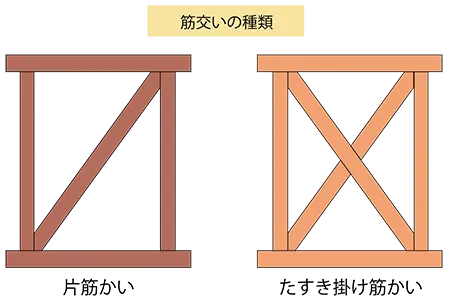

筋交いには、一本の木材を斜めに組み込む「片筋交い」と、二本の木材をX字型に組み込む「たすき掛け」の2種類があります。たすき掛けは片筋交いと比べて壁倍率が2倍となり、特に強度を持たせたい箇所に用いられます。

ツーバイフォー工法(枠組壁工法)の耐力壁

ツーバイフォー工法は、2インチ×4インチの角材に面材を張り付けたパネルを構造体として建物を支える工法で、日本では在来工法に次いで多く採用されている建築工法です。

角材で枠を作り、その枠に壁となる合板を張り付けて組み立てていくことから「枠組壁工法」とも呼ばれています。在来工法が「線で支える工法」と言われるのに対し、ツーバイフォー工法は「面で支える工法」と言われます。

ツーバイフォー工法では筋交いを用いた耐力壁は使われておらず、耐力面材を用いるのが一般的です。耐力面材には、主に「構造用合板」「MDF」「OSB」「ダイライトMS」といった種類があります。

鉄筋コンクリート造(RC造)の耐力壁

鉄筋コンクリート造には、主に3種類の構造(工法)が存在しています。

まず一つ目は、柱と梁を接合した「ラーメン構造」と呼ばれるものです。耐力壁は使用されておらず、柱と梁を一体化させることで縦方向と横方向に対して十分な強度を持たせることができます。

柱や梁を設けず、耐力壁で建物を支える「壁式構造」と呼ばれる工法があります。壁式構造では、各部屋や住戸の境目にある壁に耐力壁を設けることで強度を持たせています。

鉄筋コンクリートの芯に鉄骨を入れて建物を支える「鉄骨鉄筋コンクリート構造」は、鉄筋コンクリートと鉄骨の両方で建物を支えることができる工法で、多くのマンションで採用されています。

筋交いと耐力面材(構造用合板)の違い

日本では、新しく建てられる戸建て住宅のうち、約85%が木造住宅とされており、私たちにとって馴染み深い建物です。木造住宅を建てるなら、耐震性を高めるために耐力壁が必要不可欠です。

木造住宅に用いられる耐力壁には、主に「筋交い」を使った耐力壁、「耐力面材」を使った耐力壁の2種類が存在しています。これらにはどのような違いがあるのかを解説します。

筋交いとは

筋交いとは、建物の強度を高めるために、柱と柱の間に斜めに入れる角材のことをいい、主に在来工法(木造軸組工法)で用いられています。筋交いにはどのような特徴があるのか解説します。

筋交いの特徴

在来工法は基礎、土台、柱、梁を基本として建物を支えますが、それらだけでは水平方向の力に耐えることができないため、柱と柱の間に斜めの角材(筋交い)を設置して水平方向に対する強度を持たせます。

筋交いには、長方形に対して斜めに1本だけ筋交いを入れるシングル(片筋交い)と、2本の角材を交差させるダブル(たすき掛け)と呼ばれる2種類があり、ダブルの方が強度は高くなります。

筋交いのメリット・デメリット

耐力壁に筋交いを用いる場合の大きなメリットとして、コストを安く抑えることができる点が挙げられます。たすき掛けを用いる場合でも、2本の角材代と釘代だけで済みます。釘の本数も面材を用いる場合と比べて本数が少ないため、材料代だけでなく工事代も安く済みます。

逆にデメリットとしては、筋交いが設置されている部分は断熱材を埋めることができない点や、窓やドアなどを設置する部分には筋交いを設置することができず、耐震計算上で不利になる点が挙げられます。

面材を張り付けるのと比較して、気密性や断熱性を高めるために別の工夫と対策が必要になることも、耐力壁に筋交いを用いる場合のデメリットと言えるでしょう。

耐力面材とは

耐力面材とは、柱・梁・土台では補えない水平方向に対する強度を補強するために、構造材に打ち付ける面材のことをいい、主にツーバイフォー工法(木造枠組壁工法)で用いられています。ここからは耐力面材の特徴について解説します。

耐力面材の特徴

耐力面材は柱・梁・土台に面材を打ち付けるため、建物にかかる負荷を「面」で受けることができ、地震や台風の揺れに対して強い強度を持たすことができます。

耐力面材には、主に木質系のものと無機質系のものが存在しており、それぞれが異なる性質を持っています。

木質系の耐力面材には、複数のべニア板を重ねて各層を接着剤で熱圧接着した「構造用合板」や、木材チップを熱圧成形した「MDF」といった種類があります。無機質系の耐力面材と比べて軽量で比較的安価ですが、木質のため耐火性や耐水性に劣ります。

無機質系の耐力面材には、ロックウール(鉱物繊維)と火山性ガラス質材料(シラス)を主原料とした「ダイライトMS」が主に使われています。木質系の耐力面材と比べて耐火性や耐水性に優れ、シロアリ対策にも効果があるとされています。

耐力面材のメリット・デメリット

耐力面材は建物を「面」で支えるため、筋交いを用いた耐力壁と比べて高い耐震性を持つことができます。断熱性能や気密性能に優れた面材を使うことに加えて、断熱材の充填をしやすいという特徴が重なるため、気密性・断熱性に優れているというメリットがあります。

一方で、耐力面材は一枚一枚が高額なため、筋交いと比べて建築費用が高くなる傾向にあります。筋交いと比べて重量があるため、建物全体が重くなります。重い建物ほど地震時に揺れが起きやすくなる点に注意が必要です。

筋交いと耐力面材の併用も可能

筋交いと耐力面材の両方を使用して壁倍率を高めることで、さらに強い耐震性を備えることが可能です。ただし、耐力壁が分厚くなることで居住スペースが狭くなったり、建築費用が高額になります。

筋交いと耐力面材を併用することで建物強度が強くなり、開口部を作りやすくなるといったメリットもあるため、ご自身のニーズに合わせて検討するのが良いでしょう。

まとめ

この記事では、耐力壁の基礎知識から始まり、耐力壁の配置方法や種類、筋交いと耐力面材の違いについて解説してきました。

日本は地震大国と言われるほど地震が頻発しているため、住宅にも十分な耐震性が求められます。耐力壁は住宅の耐震性に大きな関わりがあるため、耐力壁に対する知識を身に付けておくことはとても重要なことです。

建物を建てた後でも耐震工事等によって耐震性を高めることはできますが、高額な工事費用が必要となるため、新築時に耐震性についての検討を十分に行うようにしましょう。

工務店やハウスメーカーによって、耐震性に対する考え方や耐震性を高めるための施策は異なりますので、まずはいくつかの会社に相談し、耐力壁や耐震性に対する知識を高めることをおススメします。