少子高齢化問題が不動産市場に与える影響とは|現状と予想から今後の物件選びを考える

日本が直面する少子高齢化は、不動産市場にも大きな影響を与えることが懸念されます。すでに都市部では人口集中による価格高騰が進む一方、地方では人口減少により空き家の増加や資産価値の下落が深刻化しています。

相続や賃貸の高齢者入居問題なども社会課題として浮上するなか、これからの物件選びには将来性を見据えた判断が求められます。本記事では少子高齢化問題の現状と今後の予想を踏まえ、不動産購入や売却、不動産投資に役立つ情報をお伝えします。

少子高齢化問題の現状と将来予想

日本は急速に少子高齢化が進行しており、総人口の減少と高齢者比率の上昇が社会全体に大きな影響を及ぼしています。今後もこの傾向は続くと予想され、経済や地域社会だけでなく、不動産市場の需給バランスにも大きな変化をもたらすことが懸念されています。少子高齢化の現状と、将来予想を見ていきましょう。

少子高齢化の現状

日本の総人口は2008年の1億2808万人をピークに減少に転じ、令和7年(2025年)3月1日時点の日本の人口推計によれば、総人口は1億2342億人、65歳以上の人口は3618万7千人となり、総人口に占める 65歳以上の人口割合(高齢化率) は 29.3% に達しています。また、75歳以上の人口も約2,100万9千人で、総人口の 17.0% を占めており、高齢者のうち中・後期高齢者の比率が増加傾向にあります。

一方、出生動態を見ると、出生数は令和6年で 68万6,061人となり 、前年の72万7288人より4万1227人減少しており、合計特殊出生率も 1.15 と低水準が続いています。若年人口(15歳未満)は1367万9千人で、人口割合も 11.2% に低下し、過去最低を記録しています。労働年齢人口(15~64歳)は約7,355万4千人、総人口の 59.5% と、減少または横ばい傾向が続いています。このように、高齢化の進行と出生率低下による若年人口の減少が同時に進んでおり、日本社会の少子高齢化は深刻なステージに入っています。

少子高齢化の将来予想

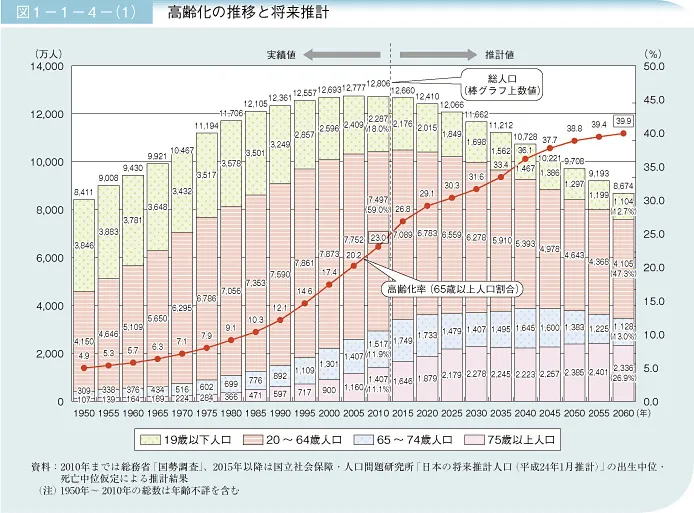

内閣府の公開情報によると、日本の総人口は2048年には1億人を下回り、2060年には8673万7千人となり、 65 歳以上の高齢者割合が 39.9% に達すると予想されています。若年層(15~64 歳)の人口割合は、50.9% まで低下すると見られています。

このような構造変化は、労働力の確保、社会保障制度の維持、地域コミュニティや市場のニーズの変化など、幅広い分野に影響を及ぼすと考えられます。75 歳以上の超高齢者の割合も増加していくため、医療・介護需要の膨張が予想され、不動産市場にも大きな影響を与える可能性があります。

引用元:内閣府HP

2.5人に1人が65歳以上に

日本の人口構造は今後さらに高齢化が進み、2060年には「2.5人に1人が65歳以上」という超高齢社会に突入します。これは単に人口比率の問題にとどまらず、社会の在り方そのものを大きく変える要因となります。

消費の中心は医療・介護・健康関連分野へと移り、地域の商業施設やサービス業の需要構造も変化していきます。交通や住宅のバリアフリー化、医療や介護サービスへのアクセス改善など、社会基盤の整備が不可欠となります。

現役世代1人が支える高齢者の人数は増加し、社会保障の負担増は避けられません。税制や年金制度の見直し、地域での支え合いの仕組みづくりが求められます。

不動産市場においても「高齢者が住みやすい住環境」や「高齢者の快適な生活をサポートする設備の充実」など、これまでと異なる住まい提供が必要になると考えられます。

少子高齢化問題が進む原因

少子高齢化は日本社会に深刻な悪影響を及ぼすことが懸念され、政府も様々な政策を講じていますが、なかなか改善の兆しは見られません。これほど少子高齢化が進行してしまった理由は何なのでしょうか。ここからは、少子高齢化が進む原因について考えていきましょう。

平均寿命の延伸

医療技術の進歩や生活水準の向上により、日本人の平均寿命は世界でもトップクラスに長くなっています。かつては感染症や生活習慣病で命を落とす人も多かったのに対し、現代では治療法の発達や予防医療の普及によって、多くの人が長く健康に生きられるようになりました。

その結果、65歳以上の高齢者人口は年々増加し、総人口に占める割合も拡大しています。平均寿命が長くなること自体は喜ばしいことですが、平均寿命の延伸は少子高齢化を招く要因の一つとなっています。

経済的不安

少子化が進む背景には、若年世代の経済的不安が大きく影響しています。平均収入の伸び悩みや非正規雇用の増加により、将来を不安視する若者が増加傾向にあります。さらに、昨今の物価高、住宅費や教育費の高騰などが子育てへの負担感を強め、「子どもを育てる余裕がない」と感じる家庭も少なくありません。

このような経済的プレッシャーは結婚や出産をためらう要因となり、結果として出生率の低下につながっています。若年世代の経済的不安は、少子化を加速させる大きな要因の一つといえるでしょう。

未婚化・晩婚化

かつては20代で結婚するのが一般的でしたが、近年は30代以降に結婚する人が増加しています。背景には、キャリアを優先する生き方や結婚に対する価値観の変化、経済的な事情などがあります。

結婚の時期が遅れることで出産可能な期間が短くなり、結果として子どもの数が減少してしまいます。また、「そもそも結婚しない」という選択をする人も増えており、人口減少の要因となっています。

女性の社会進出

女性の社会進出は、日本社会における大きな変化のひとつです。多くの女性がフルタイムで働き、安定した収入を得ることができるようになった一方で、出産や育児と仕事の両立が難しい現実に直面することになります。

男性の育児休暇の取得や職場内の託児所設置など、働きながらでも育児ができる環境は整いつつありますが、まだまだ社会全体に普及しているとは言えない状況です。共働き世帯が増加傾向にある日本社会において、働きながらでも安心して子どもを育てることができる環境を整備することが重要といえます。

価値観の多様化

現代社会では、結婚や出産に対する価値観が大きく多様化しています。結婚せずに自分の人生を自由に楽しむ生き方や、子どもを持たない選択を肯定する風潮が広がっています。

趣味や仕事を優先するライフスタイルを選ぶ人も増えており、「結婚して子どもを育てることが当たり前」という価値観は薄れつつあります。個人の自由を尊重する流れが進むなかで、人口減少とのバランスをどう取るかが大きな課題といえるでしょう。

少子高齢化が問題視される理由

日本は2007年には超高齢社会に突入し、世界でも特に高齢化が進行している国といわれています。2025年には高齢者の割合が約30%に達し、2060年には2.5人に1人が65歳以上になると言われていますが、このまま少子高齢化が進むとどうなるのでしょうか。ここからは、少子高齢化が日本社会全体に与える影響を解説します。

経済規模の縮小

少子高齢化が進行すると、経済規模の縮小が懸念されます。生産年齢人口(15歳〜64歳)が減少すると労働力不足が深刻化し、国内での生産性が低下してしまいます。農業や林業といった第一次産業の後継者不足も深刻な問題です。

さらに、若年層の人口が減少することで国内での消費意欲も低下します。特にアパレルや住宅、教育やブライダルなどの業界は大きく影響を受けることが予想されます。こうした経済規模の縮小は、税収減や社会保障負担増にも直結し、国の財政を圧迫する要因となります。結果として社会全体における生活水準や将来の成長力にも影響を与えるため、少子高齢化は単なる人口問題にとどまらず、日本経済全体の持続可能性を揺るがす大きな社会課題といえます。

労働者への負担増

少子高齢化が進むにつれて年金・医療・介護といった社会保障費が増加し、その負担は現役世代に大きくのしかかります。働く世代が減少する一方で高齢者人口が増えるため、1人あたりの負担額は確実に増えていきます。これにより若年層の可処分所得が減少し、生活のゆとりが失われてしまう可能性があります。

加えて、企業は人材不足を補うために労働時間の延長や定年延長、外国人労働者の採用などを進めざるを得なくなり、賃金増加の停滞や労働環境悪化の可能性も考えられます。

過疎化の進行

地方では、若者の都市部流出と高齢化の進展が重なり、深刻な過疎化が進行しています。人口が減少すると地域の消費が減り、商店街や公共交通機関が維持できなくなります。

病院や学校、スーパーなどの生活インフラも縮小・撤退が相次ぎ、住民にとって生活の利便性が大きく損なわれます。こうした状況は若年層の流出をさらに加速させ、地域の衰退を一層強める悪循環を生み出します。

少子高齢化が不動産市場に与える影響

少子高齢化が社会全体に与える影響は大きく、その影響は当然ながら不動産市場にも及びます。ここからは、少子高齢化が不動産市場にどのような影響を与えるのか考えていきましょう。

都市部への人口集中

就業機会の豊富さや教育機関の集中、医療・交通など生活インフラが大都市に集まっていることから、以前にも増して都市部に人口が集中する傾向が強くなっています。日本の人口は東京・大阪・名古屋・福岡などの大都市に集中しており、地方都市では人口減少が続いています。

東京や大阪のような大都市圏では、人口が維持されるどころか増加するエリアもあり、地域ごとの人口格差は一層広がりつつあります。人口が減少していくエリアでは商業施設や民間交通が廃業に追い込まれ、生活が不便になることでさらなる人口の流出を引き起こすという悪循環が起こります。

空き家・空室の増加

人口が都市部に集中することで、地方や郊外では空き家・空室の増加が深刻な社会問題となっています。高齢者が亡くなった後に相続された住宅が使われずに放置されたり、高齢者自身が便利な都市部に移住することで空き家になるケースが多く、令和5年時点で全国の空き家数は約900万戸と年々増加傾向にあります。

賃貸住宅においても入居希望者が減少し、空室が長期間解消されない状況が広がっています。こうした空き家や空室の増加は、防犯・防災上のリスクを高めるだけでなく、景観の悪化や地域全体の価値低下にもつながります。空き家が集中するエリアでは住民の交流が減少し、地域コミュニティの維持も難しくなります。

資産性の二極化

地域間による人口格差は、そのまま不動産の資産性の二極化に繋がります。人口や世帯数が増加する都市部や利便性の高いエリアでは、高い住宅需要が見込まれるため不動産の価値を保ちやすくなります。一方で、人口が減少する地方や交通の便が悪いエリアでは住宅需要が失われ、不動産の価値は大幅に低下してしまいます。

このような傾向は今後さらに強まると考えられ、地域ごとの不動産価値に大きな差が生じていくことになるでしょう。資産性の二極化が進むことで、「資産として価値を維持できるもの」と「売却しても安くでしか売れないもの」に分かれます。これから不動産取引を考えている人は、「長期間にわたり資産性を維持できるか」を考えておくことが重要と言えるでしょう。

今後の物件選びのポイント

少子高齢化が加速するなかで、不動産市場も従来とは大きく変わりつつあります。人口減少や高齢化の影響を受け、不動産の資産性は今後ますます二極化していくことが予想されます。ここからは、少子高齢化を見越した今後の物件選びのポイントを解説します。

利便性・インフラの充実

将来にわたって価値を維持しやすい物件を選ぶ上で、生活の利便性や周辺インフラの充実度は欠かせないポイントです。特に少子高齢化が進む社会では、自動車を手放す高齢者の増加が予想され、徒歩や公共交通機関で生活が完結する「コンパクトシティ」型の地域が注目されています。

駅からの距離やバス路線の充実度に加え、スーパーや医療機関、役所などの生活関連施設が近隣に揃っているかも確認しましょう。また、災害時の避難場所やインフラ整備の状況も安心材料となります。利便性が高く、生活に必要なインフラが徒歩圏内に整っているかどうかは、長期的に資産価値を維持する大きな要素といえます。

立地の将来性を見極める

現在の利便性だけでなく、将来の人口動態や行政の都市計画を見据えて立地を判断することが欠かせません。人口減少が進む地域では、将来的に商業施設や病院が撤退し、生活インフラが縮小する可能性があります。周辺学校の廃校に伴う学生の減少により、賃貸需要が極端に低下するリスクもあるため注意が必要です。

逆に、再開発や新たな交通インフラの整備計画があるエリアは、将来的に利便性や資産性が向上する見込みが高くなります。市区町村の人口推計や開発計画、再開発の進行状況を調べることで、立地の将来性をある程度見極めることができるため、購入前に地域の将来像を把握しておくことが重要です。

高齢者に適した住宅選び

少子高齢化社会では、高齢者が将来にわたって快適に住み続けることが出来るかを考えておきましょう。周辺の商業施設や病院、交通インフラだけでなく、バリアフリー設計やエレベーターの有無、段差の少ない間取りなどに加え、将来的な介護対応のしやすさも考慮すべきポイントです。

見守りサービスや地域包括支援センターとの連携など、高齢者が安心して生活できる環境が整っているかも重要です。自らの老後を見据えた住宅を選ぶことで、自分自身が安心して住み続けられるだけでなく、将来売却や賃貸に出す際にも高いニーズが見込める資産となります。

まとめ

少子高齢化の進展は、不動産市場に大きな影響を及ぼすことが避けられません。人口構造の変化によって需要が変化し、都市部と地方、利便性の高いエリアとそうでないエリアの資産性の格差は、今後さらに拡大していくと考えられます。

これからの物件選びでは「今の便利さ」や「価格の安さ」だけで判断するのではなく、将来的に価値を維持できるかどうかを冷静に見極める姿勢が欠かせません。生活インフラが徒歩圏内に整っているか、人口や都市計画の見通しに将来性があるか、高齢期になっても安心して住み続けられる住宅かどうかを検討することが大切です。

当社では、今後も資産性が残りやすい都心エリアの不動産を中心に、お客様のニーズに合った物件提案を心がけております。お家の快適性だけでなく、将来的に売却や賃貸を踏まえた物件選びをしたい方は、ぜひ当社にお任せください。お問い合わせをお待ちしております。