43条但し書き道路とは?建築基準法43条2項2号と2項1号の違い、43条申請の流れ

自分が所有している土地や購入予定の土地に面している道路が「43条但し書き道路」だと判明した場合、一般的な土地と比べて建築に多くの労力と時間がかかります。また、最悪の場合は建物の建築が出来ない可能性があるため、43条但し書き道路についてしっかり理解しておく必要があります。

建築基準法第43条2項2号及び2項1号は、再建築不可の土地でも再建築が出来る救済措置であり、許可または認定を受けるために様々な要件が定められています。

この記事では、再建築不可の原因となる接道義務をはじめ、43条但し書き道路の定義、建築基準法第43条2項2号と2項1号の違い、43条但し書き道路のデメリットや注意点、43条申請の流れなどを分かりやすく解説していきます。

43条但し書き道路はどのような道路か?

建物を新たに建築する場合、さまざまな法令やルールを守る必要がありますが、その中でも重要な法令に「建築基準法」があります。建築基準法は全国で適用されるため、国内で建物を建てる際には必ず遵守しなければならない法令です。

建築基準法の中で、道路に関する内容もしっかり決められているため、まずは建築基準法で定められている「接道義務」の内容とともに、43条但し書き道路の定義について解説します。

建築基準法の「接道義務」とは?

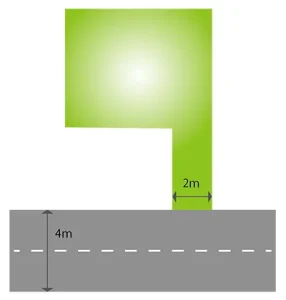

接道義務とは、土地に新たに建物を建てる場合に、「幅員4m以上の建築基準法で定められた道路に2m以上道路に接していなければならない」というルールのことです。都市計画区域及び準都市計画区域内の土地に適用されるため、それらの区域内で建物を建てる場合は、必ず接道義務を満たしておく必要があります。

接道義務の主な目的は、緊急車両の通行経路を確保し、緊急時や災害時の救命活動を迅速に行えるようにすることです。既存の道路で幅員を4m以上確保出来ていない場合には、「セットバック」を行うことで幅員を拡げる必要があります。

接道義務については別の記事で詳しく解説していますので、そちらの記事をご参考ください。

また、接道義務の注意点は、土地に面している道路が「建築基準法で定められた道路」でなければならない点です。国内には一見は普通の道路に見えても、建築基準法では道路として認められていない「非道路」が存在しています。

そのような非道路に面している土地は、例え人や自動車の通行が問題なく行えたとしても、接道義務を満たしていないと判断されるため、建物を新たに建てることができません。

ただし、非道路に面している土地は国内に相当数存在しており、それらの土地全てに建物を建てられないとなると社会的に大きな問題となってしまうため、緩和策として「43条但し書き道路」の基準が定められています。

建て替えに建築審査会の同意が必要な道路

43条但し書き道路とは、建築基準法第43条2項2号で定められた基準を満たし、建築審査会の同意を得ることが出来れば、接道義務を満たしていなくても建て替えが出来る道路のことをいいます。

建築基準法第43条2項2号では、以下のような基準が定められています。

その敷地の周囲に広い空地を有している建築物及び国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

上記の「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」と判断するために、国土交通省令で定める基準は、建築基準法施行規則第10条の3第4項で以下のように定められています。

- その敷地の周囲に公園、緑地、広場等の広い空地を有する建築物であること。

- その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る)に2メートル以上接する建築物であること。

- その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する道であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

上記に掲げるいずれかの基準を満たして建築審査会の同意を得て、建築基準法第43条2項2号の許可を得ることで建物の建築が可能となります。

包括(一括)同意基準と個別提案基準がある

建築基準法第43条2項2号に基づく許可には、包括同意基準と個別提案基準の2種類が存在します。

包括同意基準とは、業務の迅速化を図るために特定行政庁が定めている許可同意基準のことをいいます。この基準に適合するものは、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして取り扱われます。

包括同意基準を満たせば通路所有者の承諾書が不要になるなど、申請者の負担を大幅に軽減出来る場合があります。許可同意基準は行政区ごとに異なるため、事前に基準内容を確認しておくことが重要です。

個別提案基準は、包括同意基準に適合しない場合に適用される基準です。建築基準法第43条2項2号許可の可否について特定行政庁が個別審査を行い、許可相当と判断された場合は個別に建築審査会の同意を求めることになります。

建築基準法第43条2項1号と2項2号の違い

平成30年9月25日の法改正が行われる前は、43条但し書き道路の制度を活用して建築物を建てる際は、建築基準法第43条1項但し書きの規定に基づく許可制度が用いられていましたが、法改正によって43条2項1号と43条2項2号が公布され、新たに認定制度が施行されました。

第43条2項2号と2項1号の大きな違いは、「建築審査会の同意を得なくても良くなる」という点にあります。特定行政庁が認定すれば建築が可能となるため、将来的な再建築時にかかる手続きを簡素化できます。

とても便利な認定制度ですが、第43条2項2号の許可制度と比べて厳しい基準が定められています。2項1号の基準は以下のようになっています。

その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し、国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。

上記の「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」と判断するために、国土交通省令で定める基準は、建築基準法施行規則第10条の3第1項で以下のように定められています。

- 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。

- 建築基準法施工令第144条の4第1項の基準に適合する道であること。

ここでいう「道」とは、一般の通行の用に供されている道路状空地のことを指します。

なお、建築基準法施工令第144条の4第1項では、「両端が他の道路に接続したものであること」や「袋路状道路の場合は自動車の転回に支障がないものに接続している」などの基準が設けられています。

上記に記載した建築基準法で定められた基準のほかに、各市区町村が独自の基準を設けている場合もあるため、申請前に確認しておくことが重要です。

第43条2項1号の認定を受けることが出来れば、将来的に建物の建て替えを行う際の手続きを簡素化出来ますが、2項2号よりも厳しい基準が定められていて基準をクリア出来ないケースが多く、あまり実用化されていないのが実状です。

各市区町村も第43条2項1号を積極的に受け付けていないことから、43条但し書き道路の申請は、2項2号の許可制度を用いて行うのが一般的となっています。

43条申請(第43条2項2号許可)の流れ

43条但し書き道路の認定を受けようとする際は、ほとんどの場合建築基準法第43条2項2号に基づく許可制度を活用して認定を受けることになります。

そこでここからは、第43条2項2号の許可制度による43条申請の流れを解説します。各市区町村ごとに若干異なる場合がありますが、大まかな流れは以下のようになります。

- 事前相談

- 現地調査

- 建築計画の提出

- 許可申請

- 建築審査会

- 許可通知

ここからは、各工程について詳しく解説します。なお、必要な書類等は各市区町村によって異なるため、必ず事前に役所等に確認しておきましょう。

①事前相談

まずは第43条2項2号を担当する部署に事前相談を行います。事前相談の際には、申請者が事前に調査を行い、調査結果に基づいて以下の書類を作成しておく必要があります。

- 付近見取図

- 通路現況図

- 建物平面図・配置図

- 現況写真 etc

地域によっては、43条但し書き道路として申請する道路が、過去数十年に渡り道路として使用されていたかを確認するために、申請敷地に存在する建物又は当該道路に面する建物で、建築後一定期間経過していることを確認できる「建物謄本の写し」の提出を求められる場合があります。

また、建築計画や敷地の状況などによって上記以外の書類の提出を求められる場合もあり、要望に応じて迅速に書類を作成するために、設計士や土地家屋調査士等の専門家との連携が重要となります。

②現地調査

担当窓口に事前相談を行い書類を提出した後、担当者が現地に赴き、提出書類と現地の状況が合致しているかの確認を行います。現地調査の結果、提出書類と現地状況との間にずれが生じていた際は内容の修正が必要です。

現地調査は約2週間ほどで完了しますが、繁忙期などはさらに多くの期間を要する場合があります。書類に不備や誤りがあるとその分期間も長くなるため、入念に確認しておくことが重要です。

③基本計画の提出

現地調査が完了すると、次はさらに具体的な建築計画を提出します。特定行政庁が指定する設計概要書に必要事項を記載することに加えて、以下のような書類が必要となります。

- 付近見取図

- 通路現況図

- 配置図

- 平面図

- 立面図

- 断面図

- 内装仕上げ表

- 構造詳細図(耐火・準耐火)

- 日影図

- 現況測量図

- 建物求積図 etc

基本計画の承諾を得た後に計画を変更する場合は、基本計画図書の再提出を求められる場合があるため、この時点でしっかりと計画を立てておくことが重要です。

④許可申請

基本計画の承諾を得た後は許可申請を行います。許可申請を行う際は、特定行政庁が指定する許可申請書に必要事項を記載することに加えて、以下のような書類が必要です。

- 付近見取図

- 通路現況図

- 用途地域図

- 配置図

- 平面図

- 立面図

- 断面図

- 内装仕上げ表

- 構造詳細図(耐火・準耐火)

- 日影図

- 現況測量図

- 建物求積図

- 申請敷地及び通路部分の公図

- 申請敷地の土地の登記簿謄本

- 通路部分の土地の登記簿謄本

- 通路部分の所有者の承諾書

- 承諾範囲図

- 現況写真

- 境界明示図

- 印鑑登録証明書(申請者が個人の場合)

- 代表者事項証明書(申請者が法人の場合) etc

通路部分の所有者が多い場合は、承諾書を集めるのに時間がかかります。スムーズに許可申請を行うためにも、事前に承諾書を集めておいた方が良いでしょう。

⑤建築審査会

建築審査会が開催される頻度は市区町村によって異なり、月に1回もしくは2カ月に1回開催されます。基本計画の提出や許可申請の期限は各市区町村によって異なるため、スケジュールの確認は必須です。

建築審査会が開催される一定期間前までに、建築審査会用図書を作成しておく必要があり、建築審査会に参加する人数分の部数が必要となります。担当者と協議しながら準備を進めましょう。

⑥許可通知

無事に建築審査会の同意を得ることが出来れば、建築審査会から許可通知が来ます。その後は建築確認申請へと進み、建築工事を済ませた後、検査済証の交付に際して工事完了時の確認が行われます。

43条但し書き道路のデメリット・注意点

建築基準法で認められた道路に面していなくても建て替えが可能になり、とても便利な制度である43条但し書き道路ですが、実は様々なトラブルを引き起こす可能性を持っています。

近隣住民との揉め事に発展するほか、最悪の場合は建て替えが出来なくなる可能性もあるため、43条但し書き道路のデメリットや注意点をしっかり理解しておきましょう。

通路部分の所有者全員の承諾が必要

第43条2項2号許可の申請を行う際、包括同意基準が適用されない場合には、原則通路部分の所有者全員の承諾が必要となります。所定の承諾書への署名捺印が必要となるため、所有者が多人数になる場合や、所有者の一人が協力的でない場合には、承諾書集めが難航してしまう可能性があります。

また、相続後に所有権移転がされておらず、所有者の行方が分からなくなっているケースも考えられます。各所有者からの承諾が得られないと建築計画を進められないため、事前に不動産会社やハウスメーカーに相談し、承諾書を問題なく取得できるか確認しておくことが重要です。

必ずしも審査に通るとは限らない

無事に通路部分の所有者全員から承諾をもらえたとしても、43条申請の審査に必ず通るとは限りません。万が一審査に落ちてしまうと、敷地に建物を建築することができなくなってしまいます。

これから土地を購入しようとしている場合、土地の引き渡し後に審査に通らないことが判明すると一大事です。売買契約書の特約に「43条2項2号許可後の引き渡し」などを明記し、万が一43条申請の審査が通らなかった場合のリスクに備えましょう。

将来的に建て替えが出来なくなるリスクがある

43条但し書きの許可は、建物を建て替える度に必要となります。現在の基準よりも第43条2項2号許可の基準が厳しくなっていて、将来的に43条但し書きの許可を得られなくなる可能性があります。

また、申請ごとに通路所有者全員の承諾が必要となりますが、将来建て替えの際に通路所有者が代替わり等で変わっていて、通路の使用承諾がもらえない可能性も考えられます。

今は問題なく43条但し書きの許可を取得出来ていても、将来的には許可を取得できず、建て替えが出来なくなるリスクがあることを理解しておきましょう。

住宅ローンの審査に通りにくい

接道義務を満たしていない土地には担保価値が付きにくく、住宅ローンの審査に通りにくいという特徴があるため、融資を受けるには自己資金を多く用意するなどの条件が付く場合があります。

ただし、第43条2項2号の許可を取得してから引き渡しを受ければ、問題なく融資を受けられる場合もあるため、金融機関や不動産会社としっかり相談しながら話を進めるようにしましょう。

安くでしか売却できない可能性がある

一般的な土地と比べて、43条但し書き道路に面している土地は建て替えにかかる労力や費用が多くなるとともに、上記のように様々なデメリットが存在しているため、通常の物件より売却価格が安くなる傾向にあります。

通常の物件と同じ価格であれば、わざわざリスクがある物件を購入する人はいないため、よほど立地が良くて特別性の高い物件でない限りは、価格を下げなければ売れないのが実状です。

また、不動産会社のなかには、43条但し書き道路に対してあまり知識を持っていない業者も存在しています。そのような業者に売却を依頼するとさらに安くでしか売れないため、不動産会社選びはとても重要と言えるでしょう。

まとめ

この記事では、43条但し書き道路の定義をはじめ、建築基準法第43条2項1号と2項2号の違い、第43条2項2号許可を取得するための43条申請の流れや、43条但し書き道路のデメリットと注意点を解説しました。

43条但し書き道路は、建築基準法で定められた接道義務を満たすことが出来ない土地にも建物を建てられるようにする緩和措置です。建築審査会の同意を得ることが出来れば建築が認められますが、建築審査会への許可申請には通路所有者全員の承諾書が必要となり、承諾が得られない場合には建築が出来ない可能性もあるため注意が必要です。また、第43号2項2号の許可を得るための43条申請には多くの書類が必要となるため、申請に不慣れなハウスメーカーや工務店に建築を依頼すると、建築までにかかる時間が長くなるだけでなく、通路所有者の承諾書集めが難航し、最悪の場合建築が出来なくなってしまう可能性があります。

通路所有者や特定行政庁・建築審査会との話し合いをスムーズに進め、迅速かつ安全に第43条2項2号の許可を取得するためには、43条申請の経験が豊富なハウスメーカー・工務店に建築を依頼することが重要です。