家庭用太陽光発電システムのメリット・デメリットとは?仕組みや注意点、補助金を解説

昨今は原油価格の高騰の影響を受け、全国各地で電気代やガス代が値上がりしています。光熱費の負担増加を避けるために「家庭用太陽光発電システムを設置してみたい…」と考えている人も多いのではないでしょうか。

国も2050年の脱炭素化、持続可能な社会の実現に向けて、家庭で使用する電力の自家発電を推奨しており、太陽光発電の導入容量実績では、日本はアメリカに次ぐ世界第三位(2021年)にランクインしています。

ただし、家庭用太陽光発電システムについてしっかり理解しないまま導入してしまうと、後々の後悔にも繋がりかねないため、仕組みやメリット・デメリットを把握して導入を検討しましょう。

家庭用太陽光発電システムの仕組み

家庭用太陽光発電システムは、太陽の光エネルギーを利用して電気を発電しますが、どのような仕組みで発電がされているか知らない人も少なくないでしょう。

家庭用太陽光発電システムの理解を深めるために、まずは構成部品の種類や役割、発電の仕組みに加え、発電量と売電収入について解説していきます。

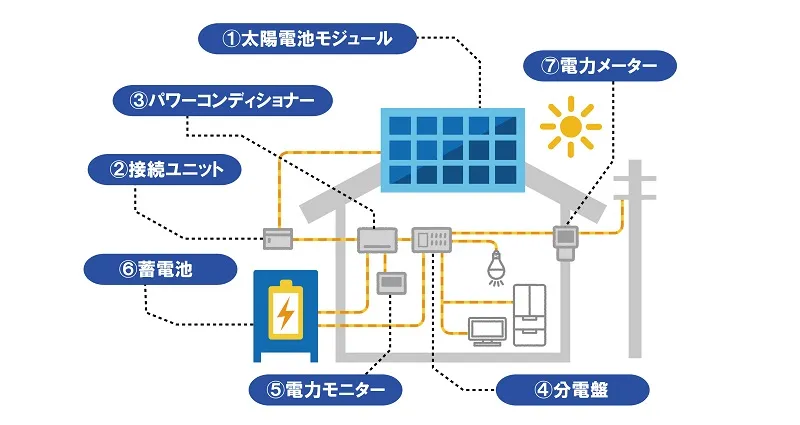

構成部品の種類・役割

家庭用太陽光発電システムは、基本的に7つの部品で構成されています。それぞれに与えられた役割があるため、部品ごとの役割を見ていきましょう。

①太陽電池モジュール(太陽光パネル)

太陽の光エネルギーを電気に変換する装置のことで、一般的には太陽光パネルと呼ばれています。太陽電池モジュールは、大きなパネル状となっており、複数の板状の太陽電池がアルミ枠の中で繋がれています。

太陽電池モジュールに太陽光が当たることで、内部の電子が移動して電流が流れ出します。パネルを保護するためのコーティングが施され、屋外に設置するのに必要な強度と耐久性を確保しています。

②接続ユニット

太陽光パネルからの複数の配線を一本にまとめ、パワーコンディショナーに送る役割を持っています。屋外用と屋内用がありますが、家庭用では屋外に設置されるのが一般的です。

③パワーコンディショナー

太陽光パネルで発電される電力は直流電力のため、そのままでは家庭で使用することができません。パワーコンディショナーは、太陽光パネルで発電された電力を、家庭で使用できる交流電力に変換する役割を担っています。

またパワーコンディショナーには、万が一電力会社の電気系統が停電を起こした場合に、太陽光発電システムで発電した電力を送電するのを停止する「系統連携保護機能」が備わっています。

④分電盤

パワーコンディショナーで交流電力に変換された電力を、住宅内の各箇所に分配するのが分電盤の役割です。分電盤には、漏電遮断器やブレーカーが一緒に備わっています。

また分電盤には、太陽光発電システムの発電量だけでは足りない時に、電力会社からの電力を受け取って各箇所に分配したり、逆に家庭内の余った電力を電力会社に送電する役割もあります。

⑤電力モニター

電力モニターは、太陽光発電システムの発電量や、家庭内で使用された消費電力量を表示します。売電量のチェックもできるため、家族の省エネ意識の向上に繋がります。

⑥蓄電池(オプション)

蓄電池は、電気を蓄えることができる装置です。これまでは余った電力は電力会社に売電するのが一般的でしたが、最近では売電価格も下がっていることから、余った電力を蓄電して家庭内で使いたいと考える人が増えています。

蓄電池を設置することで昼間に蓄えた電力を夜に使うことができるため、省エネ効果が高くなるだけでなく、万が一停電が起こった場合でも蓄えていた電力を使用することができます。

⑦電力メーター

電力メーターでは、電力会社に売った電力量と電力会社から買った電力量の確認ができます。以前までは売電量と買電量を別々のメーターで計測していましたが、最近では1台で両方の電力量を計測できるスマートメーターが主流となっています。

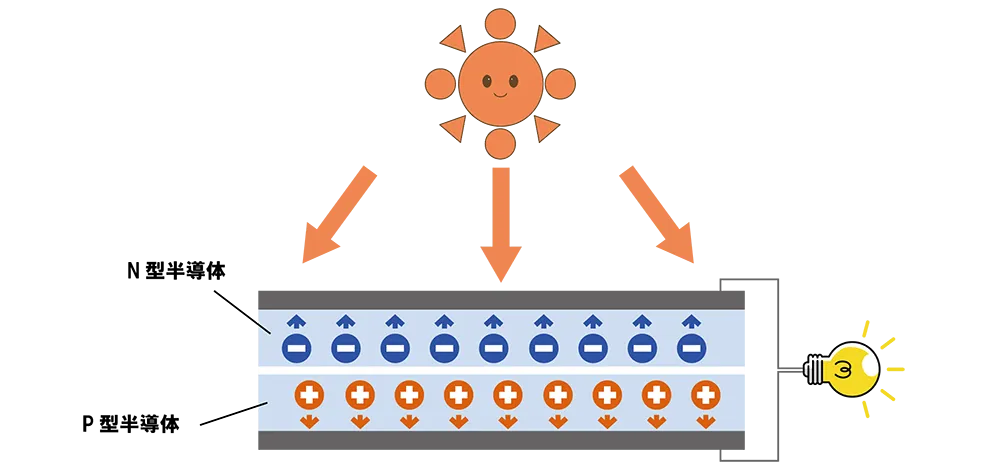

電気が発電される仕組み

太陽光発電システムでは、太陽光パネルで発電が行われます。太陽光パネルの内部は「N型半導体」と「P型半導体」という2種類の半導体をはり合わせて構成されています。

太陽光パネルに太陽光が照射されると、光電効果という現象が発生し、マイナスの電気を帯びた電子はN型半導体に、プラスの電気を帯びた正孔はP型半導体に集まることでプラス極とマイナス極が形成されます。

プラス極とマイナス極が形成された状態で導線を結ぶと、電気の流れ(電流)を生み出すことができます。このように太陽光発電システムで電気を発生させています。

発電量と売電収入について

太陽光発電協会(JPEA)によって目安が定められており、太陽光パネルのシステム容量1kWあたりの発電量は年間で約1,000kWh、1日あたり約2.7kWhとされています。

一般的な家庭用太陽光発電システムのシステム容量が3~5kW程度となっているため、年間で約3,000~5,000kWhの電気を生み出す計算となります。ただし、太陽光発電システムの発電量は下記の条件によって変動するため注意が必要です。

- 太陽光パネルの性能・枚数

- 天候・季節・気温

- 周辺環境・照射時間

なお、売電収入は以下の計算式で算出することができます。

売電量×売電単価 = 売電収入

電力の買い取りの仕組みは「固定価格買取制度(FIT制度)」が採用されており、家庭用太陽光発電システムを導入した年度から10年間、国が定めた単価で買い取りが行われます。

2024年度の売電価格は「16円/kWh」となっているため、家庭用太陽光発電システムで発電した電力を全て売電した場合、売電収入の目安は以下のような数値となります。

5,000kWh×16円 = 80,000円

太陽光発電システムの発電量は設置環境によって異なりますが、発電した電力を全て売電した場合は48,000円~80,000円の売電収入を得る計算となります。

家庭用太陽光発電システムのメリット

地球温暖化の防止に向けて、政府は2050年までに二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出をゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを公表しました。

太陽光発電システムは、ガスや石油等の天然資源を使用せず、自然エネルギーを利用して発電できるクリーンな発電方法のため、カーボンニュートラルの実現に向けて注目を集めています。

また、家庭用太陽光発電システムを導入することで、日々の生活の中でも様々なメリットを享受することができます。主なメリットとしては以下の5つが挙げられます。

- 地球環境に配慮した発電ができる

- 停電等の非常時にも電気を使える

- 毎月の光熱費を節約できる

- 余った電力を売ることができる

- 電気代の高騰を気にせず生活できる

ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。

地球環境に配慮した発電ができる

日本国内の発電電力の割合は、火力発電が全体の約70%を占めています。火力発電は化石燃料を燃やして電力をつくるため、発電の過程で多くの二酸化炭素を排出してしまいます。

太陽光発電は、太陽の光を利用して発電するため、火力発電のように二酸化炭素や硫黄酸化物といった大気汚染物質が発生しません。ご家庭でクリーンなエネルギーを使用することが可能です。

停電等の非常時にも電気を使える

家庭用太陽光発電システムには蓄電池が備え付けているため、太陽が出ている日中に発電した電力を蓄えておくことが可能です。蓄えた電力は夜間に使用することができるため、万が一停電が起きた場合でもエアコンや冷蔵庫といった生活に不可欠な家電製品を稼働できます。

長期間停電が続くと、冷蔵庫の中身が傷んでしまうだけでなく、健康状態や仕事にも影響を与える可能性がありますが、太陽光発電システムを導入することでそのような不安を解消することに繋がります。

毎月の光熱費を節約できる

家庭用太陽光発電システムで発電した電力を、電気料金が高い時間帯や電力を多く使用する時間帯に活用することで、毎月の光熱費を節約することができます。

太陽光発電協会(JPEA)では、太陽パネル1kWあたりの推定発電量は年間約1,000kWhと定めており、一般的な3~5kWの家庭用太陽光発電システムでは、年間「約3,000~5,000kWh」の電力を発電します。

全国家庭電気製品公正取引協議会が公表している全国の平均電気料金は「31円/kWh」のため、年間で約93,000円~155,000円の電気代を節約できる計算となります。

余った電力を売ることができる

家庭用太陽光発電システムの発電量よりも、家で使用する自家消費量が少ないケースがあります。特に旅行等で長期間外出する場合は、電気を使用することがないため電力が余ってしまいます。

そのような場合、余った電力を電力会社に買い取ってもらうことが可能です。太陽光発電システムを導入する際に電力会社と契約を結び、国が定めた単価で10年間の買い取りが約束されています。

電気料金の高騰を気にせず生活できる

最近では、化石燃料エネルギーの価格高騰を受け、全国的に電気料金が高騰しています。日本の発電は約70%を石炭・天然ガス・石油に頼っており、世界情勢の影響を受けやすいのが理由です。

太陽光発電システムは、太陽の光さえあれば発電が可能です。発電量の範囲内で生活すれば、電気料金高騰の影響を受けなくて済むため、毎月の電気代に不安を持っている人でも安心して生活できます。

家庭用太陽光発電システムのデメリット

さまざまなメリットがある家庭用太陽光発電システムですが、一方でデメリットも存在しています。家庭用太陽光発電システムのデメリットとしては以下の5つが挙げられます。

- 導入に初期コストがかかる

- 定期的なメンテナンスが必要

- 立地によっては設置できない

- 天候次第で発電量が変わる

- 設計やデザインに影響を与える

ここからは、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。

導入に初期コストがかかる

家庭用太陽光発電システムを導入するためには、太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの構成部品の設置に初期コストが必要となります。

経済産業省のデータによると、2023年度の家庭用太陽光発電の設置費用は「1kWあたり28.8万円」となっており、一般的な3kW~5kWの家庭用太陽光発電システムの導入には「約86万円~144万円」ほどの初期コストがかかります。

2012年は1kWあたり46.6万円の設置費用だったのを考えると、太陽光発電システムの価格は低下傾向にありますが、まだまだ高額な費用がかかることを念頭においておく必要があります。

定期的なメンテナンスが必要

太陽光発電システムは、太陽光が当たる屋外に設置する必要があるため、どうしても雨や風にさらされてしまいます。台風などの自然災害による破損リスクもあるため、定期的なメンテナンスは欠かせません。

メンテナンス作業の中には電気工事士の有資格者でなければ扱えないものもあり、点検費用がかかる場合があります。メーカーや施工業者によってアフターサービスの内容は異なるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

また、太陽光パネルの製品寿命は約25年~30年、パワーコンディショナーの製品寿命は約10年~15年といったように、各部品ごとに製品寿命が異なります。各部品の交換に費用がかかるため、交換費用の準備を計画的に行う必要があります。

設置できない場合がある

家庭用太陽光発電システムを設置するためには、太陽光がしっかり当たる立地でなければなりません。あまり太陽光が当たらない立地に設置してしまっては、発電量が少なくなってしまうため、十分なメリットを享受できない可能性があります。

また、太陽光パネルの重量は1㎡あたり12~16kg、一般的な家庭用太陽光発電システムで約250~480kgほどにもなるため、築古の住宅や構造上の強度が十分でない住宅には設置できない場合があります。

季節や天候で発電量が変わる

日本には四季があり、季節によって太陽光の日射時間が変動します。夏は日差しが強く日射時間も長いですが、冬になると日差しが弱く日射時間も短くなります。

家庭用太陽光発電システムは、太陽光パネルに当たる太陽光の日射量によって発電量が変わるため、日射量の少ない冬は発電量が少なくなる傾向にあります。

また、雨天や曇り時の発電効率は、晴れの日の発電効率と比べて30%以下程に低下することもあるため、梅雨の時期の発電量も少なくなってしまいます。

設計やデザインに影響を与える

太陽光は南面から照射されるため、太陽光パネルを南面に向けて設置する必要があります。屋根面の向きや傾斜角度を適切にするために、屋根の形状や方角が制限されてしまいます。

また、太陽光パネルを屋根に設置すると、どうしても近未来的な印象の外観になりがちです。伝統的な和風住宅のデザイン性を損ねてしまう可能性があるので注意が必要です。

家庭用太陽光発電システム導入時の注意点

家庭用太陽光発電システムの導入を検討する際に、気を付けて欲しい注意点がいくつか存在しています。主に挙げられる注意点は以下の6つです。

- 発電量予測・シミュレーションをしっかり行う

- 複数社に見積もりを依頼する

- 周辺環境や隣地等の建築計画の有無を確認する

- アフターサービスや保証内容をしっかり確認する

- 建物構造や耐震性が低下するリスクを理解しておく

- 電力は売電ではなく自家消費メインで利用する

それでは、それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

発電量予測・シミュレーション

せっかく家庭用太陽光発電システムを導入しても、期待通りに発電してくれるとは限りません。太陽光パネルの発電量は、設置する方角や角度によって異なるため、事前に発電量のシミュレーションを行うことが重要です。

太陽光発電システムを導入した場合の発電量を予測し、年間でどのくらいの電気料金を節約できるかを知ることができます。導入を決める前に、必ず施工業者もしくはメーカーにシミュレーションを依頼しましょう。

複数社に見積もり依頼

家庭用太陽光発電システムを製造しているメーカーは多岐に渡り、それぞれ性能や価格に違いがあります。複数社に見積もりを依頼し、性能や価格の違いを理解しておきましょう。

メーカーによって太陽光パネル1枚1枚の大きさも異なるため、屋根の形状や大きさに応じて設置できる枚数も違ってきます。見積もり時に屋根の形状等を確認してもらうことで、適切なシステム容量の判断ができるだけでなく、後々追加工事が発生するリスクを回避することにも繋がります。

周辺環境・建築計画の有無

どれほど性能の高い太陽光パネルであっても、太陽光が当たらない限りは発電することができません。そのため、周辺に背の高いビルやマンション、樹木などが建っていないか確認しておきましょう。

また、現在は高い建物が建っていなくても、隣地に広い空地や駐車場がある場合には、将来的に背の高い建物が建築される可能性があります。建築できる建物は都市計画法や条例によって定められているため、その地域がどの程度の高さの建物を建てられるかを理解しておくことが重要です。

アフターサービス・保証内容

太陽光パネルの性能保証は「10年~25年」とメーカーによって幅があります。どの程度性能が低下したら保証対象になるかの基準も異なるため、保証内容をしっかり確認しましょう。

また、万が一施工ミスにより屋根等から雨漏りが発生した場合の補償内容や、台風や落雷で太陽光発電システムの一部が破損した場合の自然災害保障なども施工業者によって異なります。

既存住宅に太陽光パネルを設置する場合には、施工ミスによって雨漏りが発生したのかを判断できるように、施工業者と一緒に現状確認をしておくことが重要です。

建物構造・耐震性低下リスク

建物の耐震性は、建物の重量と大きく関係しています。屋根が重たいほど建物の重心が上になってしまうため、耐震性が低下する傾向にあります。最近スレートやガルバニウム鋼板などの軽量素材が主流になっているのもそのためです。

一般的な家庭用太陽光発電システムを導入する場合、太陽光パネルの重量は300~500kgほどです。1㎡あたり10~15kg程度なのでそれほど負担が大きくなることはありませんが、築古で元々強度が低い建物だと耐震性が低下してしまうリスクがあるので注意が必要です

自家消費メインの利用

2011年度の売電価格は1kWhあたり42円となっており、とても高い単価で買い取られていた電力ですが、2024年の現在では1kWhあたり16円まで買取価格が安くなっています。

2023年11月時点の全国平均の電気料金が1kWhあたり31円のため、発電した電力を売るよりも自家消費メインで利用した方がお得になります。「どうしても家庭で消費しきれない電力だけを売電する」という考えを持っておいた方が良いでしょう。

日中に発電した電力を夜間に使うには蓄電池の導入が必要となりますが、地域によっては高額な補助金が支給されるため、積極的に補助金を活用しましょう。

家庭用太陽光発電システムの補助金

ひと昔前と比べると低価格になった家庭用太陽光発電システムですが、太陽光パネルやパワーコンディショナーといった設備の購入や設置に、依然として高額な費用が必要です。

2013年3月31日までは、経済産業省による補助金制度が設けられており、家庭用太陽光発電システムを単体で導入した場合にも補助金を受けることが出来ていましたが、現在は廃止されています。

ただし、都道府県や市区町村単位で補助金を継続している自治体も存在しています。ここでは、東京都の太陽光発電システム・蓄電池に対する補助金を例にとって解説します。

東京都の補助金

東京都では、太陽光発電設備の設置に対する東京都の助成事業を行っており、新築住宅・既存住宅に太陽光発電、蓄電池を設置した場合に補助金が支給されます。補助内容は下記の通りです。

| 対象設備 | 補助金額 | 申請期間 |

|---|---|---|

| 太陽光発電 | 【新築住宅】 1kWあたり12万円(上限36万円) (3.6kW超の太陽光パネルは1kwあたり10万円) | 令和4年6月22日 ~令和6年3月29日 |

| 【既存住宅】 1kWあたり15万円(上限45万円) (3.75kW超の太陽光パネルは1kwあたり12万円) | ||

| 蓄電池 | 以下のうちいずれか小さい額が支給 ①助成対象経費の3/4 ②蓄電容量(6.34kWh以上)15万円/kWh(上限120万円) ※蓄電容量(6.34kWh未満)19万円/kWh(上限95万円) ③太陽光発電システムが4kW以上:発電出力1kWあたり30万円 |

家庭の省エネルギー対策を推進し、高い省エネ性能等を持つ住宅の普及を図るために「東京ゼロエミ住宅」基準を設定し、一定の基準を満たした住宅に対しては上乗せして補助金が支給されます。

ここでは東京都の補助金を解説しましたが、全国的に各自治体が太陽光発電システムに対する補助金制度を設けており、それぞれに内容が異なります。

都道府県とは別に、市町村単位で補助金制度を設けている場合もあるので、ご自身の地域ではどのような補助金制度があるのかを事前に調べ、分からない場合はハウスメーカーや工務店に相談しましょう。

ZEH住宅に対する国の補助金

太陽光発電システム単体に対する国の補助金は2013年3月31日で終了しましたが、一定の基準を満たした省エネ住宅に対しては国の補助金が支給される場合があります。

太陽光発電システムによる「創エネルギー」と、断熱性能等を高めた「省エネルギー」を両立したZEH住宅には、さまざまな補助金制度が設けられています。

ZEH住宅については、別の記事で詳しく解説していますのでそちらをご参考ください。

まとめ

この記事では、家庭用太陽光発電システムの仕組みをはじめ、家庭用太陽光発電システムを導入するメリット・デメリットや注意点、補助金について解説しました。

家庭用太陽光発電システムを導入することで、地球環境に配慮したエネルギーを使用して生活ができるとともに、毎月の光熱費を節約することに繋がりますが、一方で導入やメンテナンスにコストがかかるとともに、立地や設計次第では導入自体ができない可能性があります。また、導入前に発電量のシミュレーションを行なったり、耐震性を保つために設計や屋根材選びに配慮が必要です。家庭用太陽光発電システムの導入に不慣れな会社に建築を依頼すると、補助金をもらい損ねてしまう可能性もあるため、新築時には家庭用太陽光発電システムの導入に慣れたハウスメーカーに建築を依頼することが重要です。