HEAT20とは|G1・G2・G3の基準、ZEHとの違いやメリットを分かりやすく解説

2022年には住宅性能表示制度の断熱等性能等級が大幅に改正されるほか、年々ZEH住宅の普及率が向上していることから、住宅の断熱性能への注目は高まっています。断熱性能は、住宅の省エネ性を考える上でとても重要な要素の一つです。

住宅の断熱性能を高めることで、外部と室内の熱移動を遮断することができるため、暑い夏でも涼しく、寒い冬でも暖かい快適な住環境を保つ効果が期待できます。

HEAT20は、住宅の断熱性能を示す指標として近年注目を集めています。この記事では、HEAT20の基礎知識やZEHとの違い、G1・G2・G3の基準やHEAT20基準を採用するメリットを解説します。

HEAT20(ヒート20)とは

HEAT20とは、「一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の略称です。英語名で「Society of Hyper Enhanced insulation and Advanced Technology houses for the next 20 year」といい、 赤文字の部分を取ってHEAT20と呼ばれています。HEAT20が掲げる目的は以下の通りです。

低環境負荷・安心安全・高品質な住宅・建築の実現のため、主として居住空間の温熱環境・エネルギー性能、建築耐久性の観点から、外皮技術をはじめとする設計・技術に関する調査研究・技術開発と普及定着を図ることを目的とする。

上記の目的を果たすために、HEAT20では日本を8つの地域に区分けし、それぞれの地域の気候条件に適した断熱性能の基準値を定めています。基準値にはUA値が用いられ、各地域で冬の期間でも体感温度を10℃~15℃以上に保てる数値が設定されています。

HEAT20には、G1・G2・G3の3つのグレードがあり、各グレードにおいても平成28年省エネ基準やZEH基準よりも厳しい基準が設定されているため、省エネ住宅の新たな指標として注目されています。

HEAT20が注目される理由

それでは何故これほどHEAT20が注目されているのでしょうか。その理由として、2020年10月に日本政府が発表した「2050年カーボンニュートラル宣言」が挙げられます。

2050年カーボンニュートラル宣言では、脱炭素社会に向けて2050年までにCO2(二酸化炭素)の排出を実質ゼロにすることを目指し、あらゆる取り組みが実施されています。

CO2は、主に化石燃料(石炭・石油・天然ガス等)の燃焼時に発生するため、火力発電等で電気エネルギーをつくる際に大量のCO2が排出されています。住宅で使用する電気やガスを少なくすることで、CO2の発生量を低減することができます。

また、日本の住宅の断熱性能は、先進諸外国と比べて低水準と言われています。欧米では高断熱住宅の建築が義務付けられているのに対し、日本ではあくまで努力義務にとどまっており、迅速な法整備が求められます。

2022年10月からは、住宅性能表示制度の断熱等性能等級の等級6、等級7でHEAT20の基準が採用されることに加え、2030年からはZEH基準が最低基準になるなど、今後も住宅に求められる断熱性能は高くなっていくと考えられます。

HEAT20とZEHの違い

最近耳にすることの多い「ZEH」という言葉。HEAT20と同じく住宅の断熱性能を示す指標の一つですが、HEAT20とはどのような違いがあるのでしょうか。

ZEHとは、正式名称を「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」といい、年間の一次エネルギー消費量収支をゼロにすることを目指した家づくりの基準です。ZEHでは、家庭で使用するエネルギー量よりも太陽光発電等で創り出すエネルギー量が多くなるように「高断熱性能」「省エネルギー性」「創エネルギー性」の3つの観点から家づくりを考え、複合的な基準値が定められています。

一方HEAT20では、断熱性能を表すUA値のみが基準値として定められているため、住宅の断熱性能のみを比較したい場合等に役立つ指標だと言えます。なお、ZEHについては別記事で詳しく解説しているのでそちらをご参考ください。

G1・G2・G3・ZEHのUA値の基準

HEAT20では、国が定める平成28年省エネ基準やZEH基準と比べて厳しい基準が定められています。断熱性能を示す数値にはUA値が用いられ、8つの地域区分ごとに基準値が設定されています。

ここからは、地域区分やUA値の概要を解説するとともに、地域区分ごとに設定されたHEAT20のG1・G2・G3とZEHに求められるUA値の基準値を比較します。

HEAT20の8つの地域区分

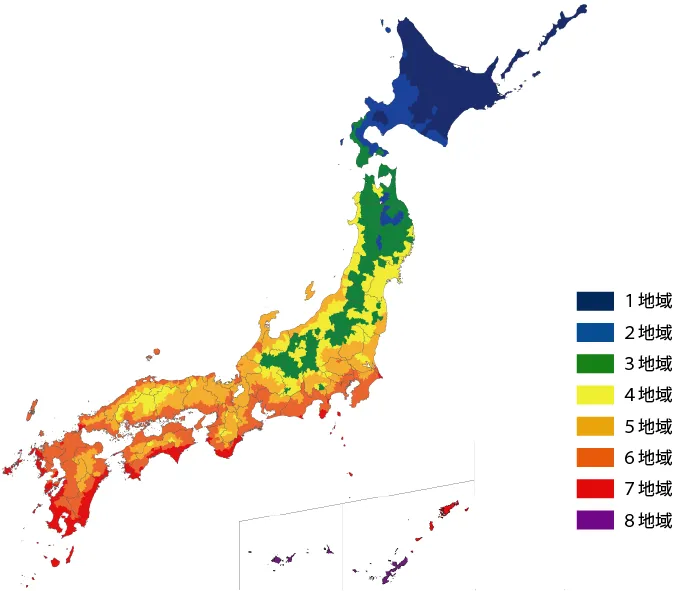

HEAT20では、平均気温や気候状況に合わせて日本を8つの地域に区分けし、それらの地域区分に適したUA値の基準を定めています。地域区分は以下の図のようになっています。

| 地域区分 | 都道府県 |

|---|---|

| 地域8 | 沖縄県 |

| 地域7 | 宮崎県、鹿児島県 |

| 地域6 | 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |

| 地域5 | |

| 地域4 | 宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県 |

| 地域3 | 青森県、岩手県、秋田県 |

| 地域2 | 北海島 |

| 地域1 |

なお、地域区分は正確に都道府県別に分けられている訳ではありません。同じ都道府県内に複数の地域が存在している場合があるため、事前に自分の土地がどの地域にあるかを確認しておく必要があります。

そもそもUA値とは何か?

HEAT20では、住宅の断熱性能をUA値で表していますが、「そもそもUA値ってなに?」と疑問に感じている人も多いでしょう。UA値は「外皮平均熱貫流率」といい、住宅内部と外部の熱量の出入りのしやすさを示します。

エアコン等で暖めた住宅内部の熱量は、窓やドア、外壁や屋根といったあらゆる箇所から外部に逃げ出す特性があり、熱伝導率の高い材質を使用している程逃げ出す熱量は多くなります。

この住宅内部から逃げ出す熱量を、外皮面積で平均したものがUA値です。UA値の数値が小さいほど内部と外部の出入りがしにくく、断熱性能の高い住宅ということになります。

UA値 = 熱損失量(w/k)÷外皮面積(㎡)

ZEHと各グレードのUA値の基準

HEAT20では、断熱性能を高めることで、冬季の室内での体感温度を約10℃~15℃に保つことを目指します。目指す体感温度はグレードや地域区分により異なり、以下のように設定されています。

| HEAT20 グレード | 地域区分 | ||

| 1・2地域 | 3~6地域 | 7~8地域 | |

| G3 | 概ね16℃を下回らない | 概ね15℃を下回らない | 概ね16度を下回らない |

| G2 | 概ね15℃を下回らない | 概ね13℃を下回らない | |

| G1 | 概ね13℃を下回らない | 概ね10℃を下回らない | |

これらの体感温度を目指すために、HEAT20では地域区分ごとにUA値の基準値が定められています。北海道や東北地方など気温の低い地域では、高い基準値が定められています。

| 省エネ基準 | 地域区分 | |||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| HEAT20 G3 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | ― | ||||

| HEAT20 G2 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | ― | ||||

| HEAT20 G1 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | ― | ||

| ZEH | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ― | ||||

| H28年省エネ基準 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | ― | |||

UA値が低いほど、熱が逃げにくく断熱性能が高い住宅と言えます。HEAT20では各グレードにおいて、ZEHや平成28年省エネ基準よりも高い基準が定められているため、断熱性能にこだわる場合はHEAT20の基準を採用するのが良いでしょう。

HEAT20のメリット

HEAT20では、平成28年省エネ基準やZEHよりも高い断熱性能が求められます。住宅の断熱性能を高めるためには、設計やデザインの高い知識や経験が必要になるほか、断熱性能の高い窓やドア、断熱材を選ぶ必要があり、建築コストが高くなります。

また、一般的な住宅と比べて工期も長くなる傾向にありますが、HEAT20の基準をクリアした高断熱性能住宅を建てるメリットは十分にあります。ここからは、HEAT20の基準で住宅を建てるメリットを紹介します。

快適な住空間を保つことができる

断熱性能の高い家では、室内と外部の熱の出入りが少なく、寒い季節でも暖かい室内環境を保つことができます。部屋ごとの気温差が少なくなるため、トイレや脱衣所でも冷え込むことがなくなります。

また、暑い季節でも涼しい室内環境を保つことができるため、階層ごとの気温差を抑制できます。夏季の2階部分の暑さを不快に感じた人も多いと思いますが、断熱性能を高めることで2階部分の気温上昇を抑え、年間を通じて快適な室内で暮らすことができます。

省エネによる節約効果が期待できる

断熱性能の高い家では外気温の影響を受けにくくなるため、一度暖めた室内の気温が下がりにくく、暖房を停止させた後でも長い時間暖房効果が続きます。暖房を付ける時間が短くなることで、エアコンにかかる光熱費を節約できます。

また、夏季の冷房稼働時間の短縮もできるため、年間を通じて光熱費の節約効果が期待できます。エアコンの種類や利用状況により節約できる光熱費は大きく変わりますが、年間で10万円以上の節約ができている住宅も多く見受けられます。

健康改善の効果が期待できる

結露は室内の暖かい空気が、冷たい窓やドアに触れることで発生します。住宅内部で結露が多く発生してしまうと、木材の腐食やカビの発生に繋がり、住宅寿命の低下を招くだけでなく、喘息やアトピー等のアレルギーを発症するリスクを高めてしまいます。

断熱性能の高い住宅では、結露やカビの発生を抑制できるため、カビが原因で起こる病気を防止できます。また、部屋ごとの気温差が少なくなることで、気温の変化が引き起こすヒートショック等のリスクを軽減する効果も期待できます。

まとめ

この記事では、HEAT20の基礎知識やZEHとの違い、G1・G2・G3ごとに定められたUA値の基準やHEAT20のメリットを解説しました。HEAT20は、住宅の断熱性能を示す指標であり、国が定める平成28年省エネ基準やZEH基準よりも厳しい基準が定められていることから、次世代の断熱性能基準として注目を集めています。

年間の一次エネルギー収支をゼロにするために「高断熱性能」「省エネルギー性」「創エネルギー性」の3つの観点から複合的な基準を定めているZEHと比べ、HEAT20では断熱性能のみを示す基準値が定められており、単純に断熱性能のみを比較・評価したい場合に役立つ基準だと言えます。HEAT20では、日本を気候状況に応じて8つの地域に区分し、地域区分に適した基準値が設定されています。断熱性能を示す基準のなかでは最も厳しい基準が用意されているため、住宅の断熱性能にこだわる場合はHEAT20の基準を採用するのが良いでしょう。

住宅の断熱性能を上げることで、暑い季節や寒い季節に関わらず快適な暮らしができるとともに、冷暖房に費やすエネルギー量を軽減し、毎月の光熱費を節約することが可能です。また、結露やカビの発生を抑制し、喘息やアトピー等のアレルギーが発生するリスクを軽減できるとともに、各部屋ごとの気温差が少なくなり、ヒートショック等の防止が期待できるなど、健康改善面での効果も期待できます。結露は木材の腐食の原因になるため、結露の発生を防止することは住宅の高寿命化にも繋がる等、HEAT20には多くのメリットがあります。

ただし、断熱性能の上げるために、窓・ドア・外壁・屋根・断熱材等をグレードの高い部材にすることで、建築コストが高くなる傾向にあります。また、窓の大きさや配置にも検討が必要となり、場合によっては実用性を損ねてしまうかもしれません。断熱性能だけに偏るのではなく、バランス良く住宅性能を考える必要があります。