断熱等級(断熱等性能等級)とは?等級4・5・6・7の違い、地域区分別にUA値を解説

ZEH住宅や長期優良住宅の普及に伴い、断熱性能が注目を集めています。住宅の断熱性能を高めることで、暑い夏でも涼しく、寒い冬でも暖かい住環境で過ごすことができるとともに、エアコンの使用量を減らし、光熱費の節約や地球環境に配慮した住宅で毎日を過ごすことができます。

住宅性能の中でも重要な要素といえる断熱性能を表すのが断熱等級です。この記事では、断熱等級の基礎知識をはじめ、各等級の違い等について解説していきます。

断熱等級(断熱等性能等級)とは

これからマイホームを購入しようと考えている人の中には「断熱性能の高いお家に住みたい」と考えている人も多いと思いますが、断熱性能は外観で判断することができないため、住宅に詳しくない消費者が断熱性能の良し悪しを判断するのは難しいでしょう。

そのような場面で役立つのが断熱等級です。等級を表示することで、住宅に詳しくない消費者でも簡単に住宅性能の判断が可能となります。ここからは断熱等級について解説します。

住宅性能表示制度の評価基準の一つ

断熱等級の正式名称は「断熱等性能等級」といいます。国が定めた住宅性能表示制度の評価基準のうちの一つです。住宅性能表示制度では、さまざまな分野の評価基準が設けられており、その中の「温熱環境に関すること」で、一次エネルギー消費量等級と共に、断熱等級の基準が定められています。

断熱等級では、建物の外壁や窓といった外気に面する開口部からの熱損失の防止を図るための対策の程度を7段階で評価します。1~7等級が用意されており、等級の数値が大きくなるにつれ断熱性能が高いことを表します。

住宅性能表示制度とは

住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、良質な住宅を安心して取得できる住宅市場をつくることを目的に制定されました。

住宅性能表示制度では、国土交通大臣が全国統一の評価基準を設け、それらの基準に基づいて第三者の評価機関が客観的な評価を行うことで、住宅に詳しくない消費者でも安心して住宅が取得できることを目指す制度です。

評価を受ける項目は新築住宅で10分野33項目、既存住宅は9分野28項目と既存住宅のみを対象にした2項目が設定されています。住宅性能表示制度については別記事で詳しく解説していますのでそちらをご参考ください。

2022年に3等級が新設された

断熱等級はこれまで等級4が最高等級でしたが、2022年4月に等級5が、2022年10月には等級6、等級7が新設されました。3等級が新設されたことによって、これまで以上に高水準の断熱性能が求められます。

これほど断熱性能が注目を浴びる背景としては、世界規模で気候変動の問題解決に向けて取り組んでいる「2050年カーボンニュートラル」が挙げられます。住宅の断熱性能を上げることでエネルギー消費量を低減し、温室効果ガスの排出量を減少させる取り組みの一つとして注目を集めています。

各断熱等級の違い|等級4・5・6・7に求められる断熱性能とは

2022年に新たな等級が追加されるまでの最高等級は1999年に制定された基準のため、世界水準と比べると高いとは言えない状況でした。先進国を中心に温室効果ガス低減の重要性が問われるなか、日本でも住宅におけるエネルギー消費量を減らすために断熱性能の向上を図る必要があります。

これまでの最高等級である等級4と、新設された等級5・6・7にはどのような違いがあるのでしょうか。ここからは、各等級の違いを解説していきます。

各等級別の断熱性能

初めて断熱性能に関する基準が設けられたのは、1980年(昭和55年)のことです。1979年の省エネ法制定を受け、1980年に断熱性や日射遮蔽性等に関する基準が規定されました。

そこから1992年、1999年と改正を行い、2022年に大きな改正が行われました。各等級別に求められる断熱性能は以下のようになります。

| 等級 | 制定時期 | 概要 |

|---|---|---|

| 等級7 | 2022年(令和4年)10月 | HEAT20のG3と同等程度の断熱性能 (次世代省エネ基準と比べて冷暖房にかかる一次エネルギー消費量を40%程削減可能) |

| 等級6 | 2022年(令和4年)10月 | HEAT20のG2と同等程度の断熱性能 (次世代省エネ基準と比べて冷暖房にかかる一次エネルギー消費量を30%程削減可能) |

| 等級5 | 2022年(令和4年)4月 | ZEH基準相当の断熱性能 |

| 等級4 | 1999年(平成11年) | 次世代省エネルギー基準相当の断熱性能 |

| 等級3 | 1992年(平成4年) | 新省エネルギー基準相当 |

| 等級2 | 1980年(昭和55年) | 旧省エネルギー基準相当 |

| 等級1 | ー | その他 |

今後も省エネルギー性に関する法律は改正されていく傾向にあり、2025年には等級4以上が義務化される予定となっています。2030年にはZEH基準を住宅の標準基準にすることを目標に掲げており、住宅に求められる断熱性能は今後も高まっていくと予想されます。

HEAT20とは

2022年10月に新設された等級6・等級7では、HEAT20のG2・G3相当の断熱性能が求められます。HEAT20とは、2009年に発足された「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の略称です。

HEAT20では、断熱性能に基準値を定め、その達成度合いに応じてG1・G2・G3などのランク分けを行っています。各地域において冬の期間の体感温度を10度~15度以上に保ち、暖房機器などに利用されるエネルギー量の削減を目指します。国が定めた省エネ基準よりも厳しい基準が設定されており、省エネ住宅の指標となっています。

ZEH基準とは

2022年4月に新設された等級5では、ZEH基準相当の断熱性能が必要となります。ZEHとは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略称です。

ZEHでは、家庭で使用するエネルギーよりも、家庭用太陽光発電等で創るエネルギーの方が多い状況をつくり、エネルギー収支をゼロ以下にする家づくりを目指します。家庭内のエネルギー使用量を減少させるために、国が定める断熱性能よりも厳しい基準が定められています。ZEHについては、別記事で詳しく解説していますのでそちらをご参考ください。

地域区分別に求められるUA値とηAC値

断熱等級では、年中を通じての平均気温等ごとに地域を8つに分け、それらの地域に適した「UA値」と「ηAC値」の基準を設けています。各等級ごとに求められる地域区分別のUA値とηAC値は以下の通りです。

| 地域区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 等級7 | UA | 0.20 | 0.23 | 0.26 | ー | ||||

| ηAC | ー | 3.0 | 2.8 | 2.7 | ー | ||||

| 等級6 | UA | 0.28 | 0.34 | 0.46 | ー | ||||

| ηAC | ー | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 5.1 | ||||

| 等級5 | UA | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ー | ||||

| ηAC | ー | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 | ||||

| 等級4 | UA | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | ー | |||

| ηAC | ー | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 | ||||

| 等級3 | UA | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.81 | ー | ||

| ηAC | ー | 4.0 | 3.8 | 4.0 | ー | ||||

| 等級2 | UA | 0.72 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 2.35 | ー | ||

| ηAC | ー | ||||||||

| 等級1 | UA | ー | |||||||

| ηAC | ー | ||||||||

地域区分とは

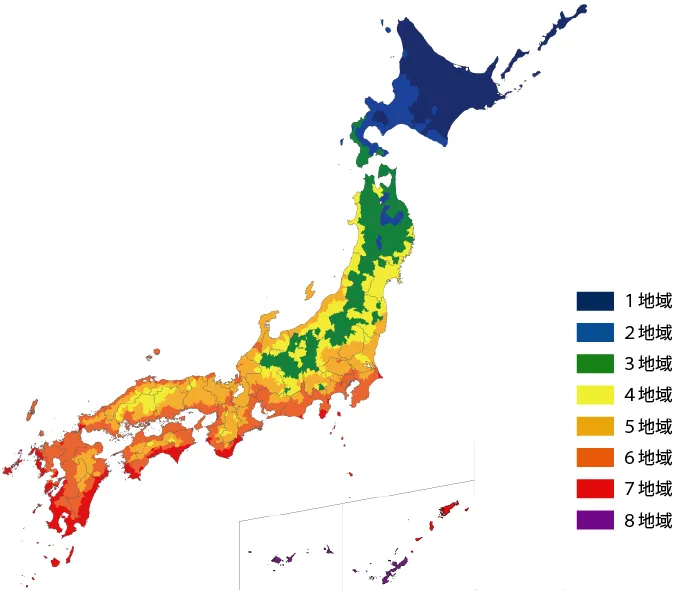

地域区分は、地域ごとの気候や平均気温等を考慮して行われます。断熱等級では、気候条件に応じて8つの地域に区分けがされています。地域区分は以下の図のように分けられています。

| 地域区分 | 都道府県 |

|---|---|

| 地域8 | 沖縄県 |

| 地域7 | 宮崎県、鹿児島県 |

| 地域6 | 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |

| 地域5 | |

| 地域4 | 宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県 |

| 地域3 | 青森県、岩手県、秋田県 |

| 地域2 | 北海島 |

| 地域1 |

地域区分は都道府県別に分けられている訳ではなく、同じ都道府県内に複数の地域が存在している場合があります。自分の土地がどの地域にあるか分からない時は、ハウスメーカーや工務店に確認しておきましょう。

UA値とは

断熱等級では、住宅の断熱性能をUA値で表します。UA値は「外皮平均熱貫流率」のことで、室内と外部の熱の出入りのしやすさを示す指標です。

熱量は住宅内部から床や外壁、屋根やドア等の開口部を通じて外部に逃げる性質を持っています。この住宅内部から逃げる熱量を、外皮の単位面積あたりで平均した値がUA値です。UA値の数値が小さいほど室内と外部の熱が出入りしにくく、断熱性能の高い住宅であると言えます。

UA値 = 熱損失量(w/k)÷外皮面積(㎡)

ηAC値とは

断熱等級では、住宅の日射熱遮断性をηAC値で表します。ηAC値は「冷房機における平均日射熱取得率」のことで、夏季の太陽光の室内への入りやすさを示す指標です。

暑い夏の季節に太陽光が多く入ると、太陽の日射熱が室内気温を高めてしまい冷房効率を下げてしまいます。ηAC値は、室内に入る日射熱量を、外皮の単位面積あたりで平均したものです。ηAC値の数値が小さいほど太陽光の遮熱性能が高く、夏季の冷房効率が良い住宅だと言えます。

ηAC値 = 日射取得量(mC)÷外皮面積(㎡)

断熱等級を上げるメリット

断熱等級は、室内と外部を遮熱し快適な室内環境をつくり出すことで、空調にかかるエネルギー消費量を低減し、温室効果ガスの発生を抑制することができます。しかし、地球環境の保護のためだけに「高額な費用をかけたくない!」という人もいるでしょう。

断熱等級を上げることは、地球環境だけでなく住む人にとっても嬉しい効果があります。ここからは、断熱等級を上げるメリットを3つ紹介します。

年間を通じて快適に過ごせる

断熱等級を上げることで、室内と外部の熱の出入りが少なくなります。室内が外気温の影響を受けにくくなるため、暑い夏でも涼しく、寒い冬でも暖かい快適な住空間で過ごすことができます。

室内から外部に逃げる熱量が減少するため、エアコンやファンヒーターを付ける場合でも空調効果を長く保つことができます。断熱性能に加えて、住宅の気密性を高めることで効果はさらに高まります。

また、断熱性能を高めることで住宅内の各居室間の気温差を減らすことができるため、気温差で血圧が上下し、心臓や血管の疾患が起こるヒートショックの防止にも繋がります。

毎月の光熱費を節約できる

断熱等級を上げることで冷暖房効率が良くなり、エアコンやガスファンヒーターの稼働時間を短くすることができるため、冷暖房にかかるエネルギー使用量を少なくできます。

住宅で使用するエネルギー量を減らすことで、毎月の光熱費の節約が期待できます。特に光熱費が高くなりがちな寒い季節には、節約効果が実感できるはずです。

ただし、戸建てはマンションと比べると光熱費が高くなる傾向にあるため、マンションから戸建てに引っ越した人は節約効果があまり感じられないかもしれません。

補助金や税制優遇の対象になる

一般住宅よりも断熱性能の高い住宅は「省エネ住宅」の認定を受けることができます。一定基準を満たした省エネ住宅は、補助金や税制優遇を受けられる可能性があります。

省エネ住宅を対象とした補助金には、こどもみらい住宅支援事業、戸建住宅ZEH化等支援事業などがあり、数十万円~100万円程の補助金を受け取れる場合があります。補助金の他にも、住宅ローン控除の減税枠が拡充されたり、登録免許税等の税金が減額されたりなどのメリットがあります。

断熱等級を上げるだけでは補助金や税制優遇の対象にならない場合もありますが、一般住宅と比べると対象になりやすくなるため、事前に不動産会社やハウスメーカーに相談しましょう。

断熱等級を上げる際の注意点

断熱等級を上げるためには、窓や外壁等の部材や断熱材をグレードの高いものにしたり、窓の大きさや配置に配慮しなければいけないため、理想の家づくりを実現できなくなる場合もあります。

断熱等級を上げる際の注意点を把握し、家づくりについて総合的に判断できるようにしましょう。ここからは、断熱等級を上げる際の注意点を紹介します。

建築費用が高くなる

断熱性能の高い住宅は、一般的な住宅と比べてグレードの高いサッシや外壁、断熱材を使用しなければいけないため、建築費用が高くなる傾向にあります。

また、断熱等級を取得するためには、国土交通省が登録した第三者評価機関に検査や住宅性能評価書の発行を依頼する必要があり、それらにも費用がかかります。

断熱性能を上げるために要する費用が他部分の予算を圧迫し、元々自分が叶えたいと思っていたことが出来なくなる可能性もあるため、地域の気候条件や住宅予算を考慮し、どれほどの断熱性能を求めるかを考えることが重要です。

設計・デザインに制限がかかる

住宅内部の熱量は窓から逃げることが多いため、窓の大きさや数にも配慮が必要です。大きい窓がいくつもある居室は、断熱性能が下がってしまうため、窓を小さくしたり少なくしなければいけません。

リビングの南側に大きな窓を設置した吹抜け等を設けたい人も多いと思いますが、そのような設計は冬季は暖気を室外に逃がしてしまうことで室内温度を下げるとともに、夏季はηAC値を上げてしまうことで冷房効率を低下させる要因となります。

また、窓の数を多くすることは住宅の気密性を下げる要因にもなります。断熱等級を上げることにこだわりすぎると、設計やデザインに支障をきたすこともあるため、バランスを考慮した住宅設計が求められます。

断熱等級の調べ方

断熱等級の高いマイホームを購入・建築したいと考えている人の中には、「現在検討している住宅の断熱等級が知りたい」と思っている人もいるかもしれません。

断熱等級の調べ方は、注文住宅・建売住宅・既存住宅ごとに異なります。ここからは、それぞれの断熱等級の調べ方について解説します。

注文住宅はハウスメーカーに確認する

注文住宅の場合は、建築を依頼するハウスメーカーに確認しましょう。断熱等級の取得が、標準仕様になっているか、オプション工事扱いになっているかはハウスメーカーによって異なります。オプション工事扱いになっている場合には、追加工事の金額を確認しておくことも重要です。

また、住宅性能評価書には、設計図書を検査する「設計住宅性能評価書」と、建物の工事や竣工時の状態を検査する「建設住宅性能評価書」の2種類があります。設計住宅性能評価のみを取得する場合と、両方取得する場合に分かれるため、どちらなのかを確認しておきましょう。

建売住宅は住宅性能評価書で確認する

建売住宅は、購入を検討する時点で建物が完成していることが多く、断熱等級を取得している場合は不動産会社がすでに住宅性能評価書の発行を受けているケースがほとんどです。そのため、不動産会社に住宅性能評価書の有無を確認し、発行を受けている場合は住宅性能評価書の「断熱等性能等級」の欄を見ることで調べることができます。

また、断熱等級を取得している場合は、不動産会社が用意している販売資料やチラシに、PRポイントとして記載されていることが多くそこで確認できます。ただし、本当に取得しているかは販売資料やチラシでは確認できないため、評価機関が発行した住宅性能評価書を確認しておくようにしましょう。

まだ建物が完成していない場合は、設計住宅性能評価書を確認するか、不動産売買契約書または建築請負契約書にその旨が記載されているかを確認しておくことが重要です。

既存住宅は売主に確認する

既存住宅(中古住宅)の場合は、既存住宅の売主に断熱等級の取得の有無を確認するのが確実です。ただし、売主によっては購入時のことをあまり覚えていないこともあるため、その場合は売主が保管している書類で確認することになります。住宅性能評価書が残っていなくても、新築時の分譲会社に確認することで調べられることもあるでしょう。

また、住宅性能表示制度では既存住宅向けの住宅性能評価も用意されており、その中で断熱性能を評価してもらうことが可能です。住宅性能評価を受けるのに費用はかかりますが、どうしても断熱等級を知りたい場合は検討しても良いかもしれません。

断熱等級を上げるには

断熱等級を上げるためには、さまざまな工夫と検討が必要となりますが、具体的にどのような方法があるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。

ここからは、断熱等級を上げる方法を3つ紹介します。マイホームを建てる時のプランニングでお役立てください。

断熱性能の高い部材を選ぶ

住宅の断熱性能には、窓・ドア・外壁・屋根・断熱材など多くの部材が関係しています。それらの部材を選ぶ際に、なるべく断熱性能の高いものを選ぶことが重要です。

金属よりも樹脂の方が熱伝導率が低いため、窓はアルミサッシではなく樹脂サッシを選んだり、断熱性に優れ気密性を高められる、発砲プラスチック系の吹き付け断熱材を選ぶなどの工夫が必要となります。

断熱材の種類については別記事で詳しく解説していますのでそちらをご参考ください。

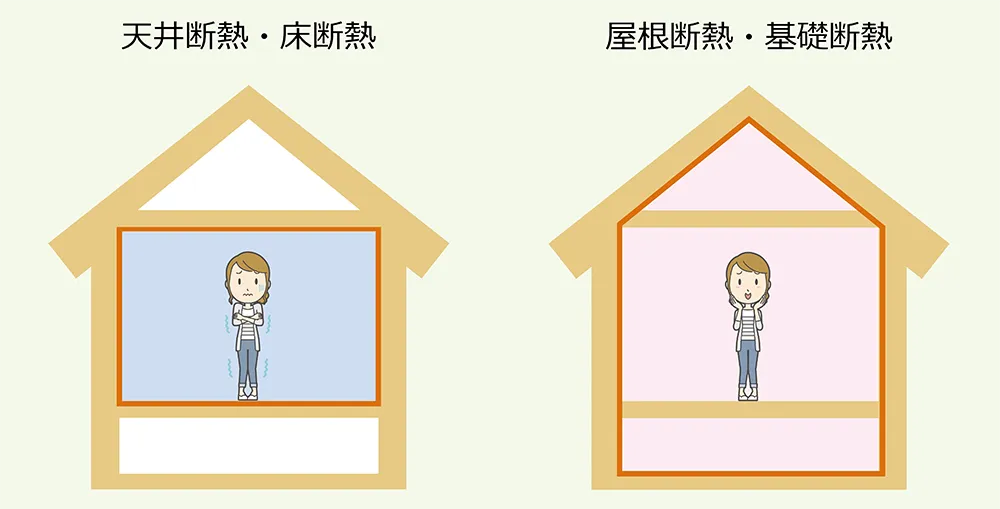

基礎断熱・屋根断熱を採用する

断熱等級を上げるには、UA値の数値を下げる必要があります。UA値は、熱損失量を外皮面積で割ることで算出するため、熱損失量を少なくするか外皮面積を大きくすることでUA値の数値を下げることが可能です。

外皮面積を大きくする方法としては、基礎断熱もしくは屋根断熱を採用するのが有効です。床断熱と天井断熱を採用している住宅と比べて、外皮面積を広げることができます。

天井断熱と床断熱では天井と床で断熱を行うため、天井裏と床下に外気温が浸入しやすいですが、屋根断熱と基礎断熱では屋根と基礎で断熱を行うため、天井裏と床下に外気温が浸入しにくくなり、室内気温を保ちやすくなります。

なお、基礎断熱を採用する場合には、基礎パッキンの種類を変更する等の対応が必要です。基礎パッキンの種類については別記事で解説していますのでそちらをご参考ください。

開口部の面積を減らす

住宅において最も熱の出入りが多いのが、窓やドアといった開口部です。断熱性能の高い窓を選ぶことは重要ですが、開口部の面積を減らす方が断熱効果が高くなります。

法令順守や風通し・採光を確保するために窓を設けることは大事ですが、隣の建物との距離が近くて風通しや採光が望めないのであれば、可能な範囲で窓の面積を減らすことを検討しましょう。

まとめ

この記事では、断熱等級(断熱等性能等級)について解説しました。断熱等級は、国が定める住宅性能表示制度の中で断熱性能を示す指標であり、温室効果ガスの排出を減少させるために今後ますます注目を集めると予想されます。

住宅性能表示制度は、国土交通省から認定を受けた登録評価機関が第三者の目線で評価を行い、住宅の各性能を等級ごとにランク分けをしてくれるため、住宅に詳しくない消費者でも簡単に住宅性能を把握できます。その中で断熱等級は1~7等級があり、それぞれの基準が定められています。各等級ごとの基準は、8つの地域区分によって異なるため、自分の土地がどの地域に属しているかを確認しておくことが重要です。

断熱等級を上げることで、年中を通じて快適な暮らしができるだけでなく、毎月の光熱費の節約ができたり、補助金や税制優遇により購入時の費用負担を少なくできる可能性があります。建築コストが高くなったり、設計やデザインに制限がかかるデメリットはありますが、それらデメリットを補えるだけのメリットがあるため、積極的に断熱等級の取得を検討してみても良いでしょう。

ただし、断熱性能にこだわりすぎて、実用性の低い住宅を建ててしまっては元も子もありません。また、せっかく断熱性能の高い住宅を購入するのであれば、省エネ住宅を対象にした補助金を受け取れた方が良いでしょう。断熱性能を上げるメリットを最大限活用するために、断熱性能の高い住宅の建築実績が多いハウスメーカーに相談することをおすすめします。