住宅用の断熱材11種類を比較|最強の断熱材の選び方、抑えるべき5つのポイントとは

これから注文住宅での新築を考えている人の中には、住宅の断熱性能を気にしている人も多いでしょう。最近では、ZEH住宅やパッシブデザインに注目が集まり、それに伴って住宅の断熱性能を高めたいと考えている人も増えています。

断熱性の高い住宅では、室内が外気温の影響を受けることが少なくなるため、暑い夏の季節でも涼しく、逆に寒い冬の季節でも暖かく快適な住環境で毎日を過ごすことができます。

住宅の断熱性能を考える上で欠かせないのが「断熱材」です。どのような断熱材を使用するかによって、住宅の断熱性能は大きく変わってきます。

この記事では、断熱材の役割や仕組みをはじめ、よく使われている主な断熱材11種類の特徴やメリット・デメリットとともに、断熱材選びで抑えておくべきポイントついて解説します。

そもそも断熱材とは?

断熱材という言葉は知っていても、断熱材の役割や必要性について詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。断熱性を高めることは、快適な住空間を追求するのに欠かせない要素です。

地域や要望に合った断熱材を効果的に取り入れることで、室内温度の上昇や低下を抑えることができ、室内を快適な温度に保つことができます。まずは、断熱材の基礎知識をお伝えします。

断熱材の役割と効果

断熱材の名前の通り「熱を断つ」のが主な役割です。建物の室内側と外部の熱移動を遮断することで、外気温が室内に伝わりにくくすることができます。

断熱材を建物の外部に面する床や壁、天井や屋根に敷き詰めることで、冷気や熱の伝達を遅らせ、建物の内部に冷気や熱気が浸入するのを防ぎます。

また、断熱材は建物の隙間を埋めることができるため、住宅の気密性を高めることにも繋がります。気密性は建物の内部と外部の空気の流れを遮断するため、室内を快適な温度に保つ効果があります。

断熱材には、建物の外部と内部の熱移動を遮断するだけでなく、空気の流れを遮断することで、住宅の「断熱性」と「気密性」を高める役割があると言えます。

断熱性の重要性

断熱性の高い住宅に住むことにはいくつかのメリットがあります。断熱性の重要性としては主に以下の3つが挙げられます。

- 快適な環境で毎日を過ごすことができる

- 冷暖房エネルギーを節約してエコ生活

- 家族が健康で安心して生活できる

住宅の断熱性能を上げることで、室内が外気温の影響を受けにくくなるため、暑い夏では涼しく、寒い冬では暖かい住環境を保つことができます。冷暖房の使用を減らすことができるため、光熱費を節約にも繋がります。

断熱性の高い住宅では、床下や壁の中に結露が発生しにくくなるため、カビの発生や木の腐食を防ぐことができるほか、部屋間の温度差が少なくなることで、ヒートショック等の発生リスクを軽減する効果が期待できます。

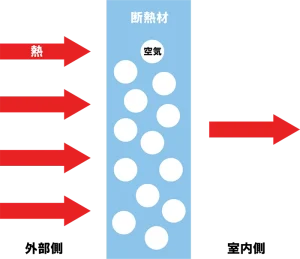

断熱材の仕組み

断熱材は、気体(空気)の性質を利用して熱を遮断しています。気体は液体や固体と比べて熱を通しにくい性質を持っています。断熱材の内部には、多くの空気が閉じ込められており、その空気を通過させることによって住宅外部からの熱伝導を減らす仕組みになっています。

断熱材の中に含まれた空気の層によって断熱が行われるため、より多くの空気の層を通過させるほど断熱作用が働くことになります。そのため断熱材を分厚くするほど、住宅の断熱性能も高くなる傾向にあります。

主な断熱材11種類を比較!メリット・デメリットとは

断熱時選びは住宅の快適性や省エネにかかわる重要なことですが、普段からあまり馴染みのない断熱材について、それぞれの特徴や違いが分からない人も多いでしょう。

断熱材は主に「無機質繊維系」「木質繊維系」「天然素材系」「発泡プラスチック系」の4種類があり、そこから細かく分けて主に11種類の断熱材が存在しています。断熱材の一覧表は以下のようになります。

| 断熱材の分類 | 断熱材名 |

|---|---|

| 無機質繊維系 | ①グラスウール |

| ②ロックウール | |

| 木質繊維系 | ③セルロースファイバー |

| ④インシュレーションボード | |

| ⑤シージングボード | |

| 天然素材系 | ⑥羊毛(ウールブレス) |

| ⑦炭化コルク | |

| 発泡プラスチック系 | ⑧硬質ウレタンフォーム |

| ⑨ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | |

| ⑩押出法ポリスチレンフォーム(XPS) | |

| ⑪フェノールフォーム |

それではここから、それぞれの断熱材の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

「無機質繊維系」断熱材のメリット・デメリット

無機質系繊維とは、化学繊維の一種で人工的に作られた無機物の繊維のことをいいます。無機質繊維には、ガラス繊維・金属繊維・炭素繊維・岩石繊維・スラッグ繊維などが挙げられます。

住宅用に使われている無機質繊維系の断熱材には、「グラスウール」と「ロークウール」の2種類があります。入手しやすく安価で施工もしやすいため、一般的に普及している断熱材です。

①グラスウール

グラスウールはガラスを高温で溶かし、細い繊維を綿状にしたガラス繊維です。家庭などから回収されたリサイクルガラスを主原料としているため、地球環境にも配慮された断熱材と言えます。

複雑に絡み合ったガラス繊維に無数の空気が閉じ込められているため、断熱性能が高く耐久性・耐火性にも優れています。壁や天井、床など場所を問わず施工でき、吸音性も高く安価で入手しやすいため最も普及している断熱材です。

一方で湿気に弱いというデメリットがあるため、防湿や結露対策が必要となります。断熱材が水分を含んで重たくなることで、ヨレや沈みが起きて住宅の断熱性を下げてしまう可能性があります。また、繊維ごとの隙間が大きいため、住宅の気密性を高めにくいという特徴があります。

【メリット】

- 安価で入手しやすい

- 施工がしやすい

- 防音性・吸音性が高い

- 燃えにくく耐久性が高い

【デメリット】

- 湿気に弱い

- 水分を含むとヨレや沈みが起きる

- 住宅の気密性を高めにくい

②ロックウール

ロックウールは玄武岩や天然石といった鉱物を原料としており、約1500度ほどの溶鉱炉で加熱した後に成形します。熱に強く燃えにくいという特徴を持っています。

吸音性、防音性が高いことから空港などの大型施設にも使用されています。断熱性能に優れ施工がしやすく、グラスウールと似た性質がありますが、原料等の違いからグラスウールよりも価格は少し高めです。

石材を綿状にしているロックウールは撥水性に優れていますが、綿状のため湿気対策が必要となります。日本ではグラスウールが多く使われますが、ヨーロッパではロックロールが昔から使われています。

【メリット】

- 耐火性が高く燃えにくい

- 施工がしやすい

- 防音性・吸音性が高い

- 重量が軽い

【デメリット】

- 湿気に弱い

- グラスウールより価格が高い

- 水分を含むとヨレや沈みが起きる

- 住宅の気密性を高めにくい

「木質繊維系」断熱材のメリット・デメリット

木質繊維系断熱材は、その名のとおり木材を利用した断熱材です。自然の素材を利用するため、素材にこだわりたい人にはおすすめの断熱材と言えるでしょう。

木質繊維系断熱材には「セルロースファイバー」と「インシュレーションボード」「シージングボード」の3種類があります。それぞれの特徴について解説していきます。

③セルロースファイバー

セルロースファイバーは、新聞紙や段ボールなどの古紙を原材料とした断熱材です。火や害虫に弱い木材の性質を補うために、ホウ酸や硫酸アンモニウムを加えることで、耐火性や防虫効果を高めます。

隙間を作らず吹き付けていくことで高い断熱性と気密性を確保できるほか、素材自体が持つ吸湿・放湿の作用によって住宅内部の結露を防ぐ効果が期待できます。

リサイクル紙を利用し環境にも配慮された断熱材ですが、比較的新しい素材のため価格が高く、施工できる業者がまだ少ないといったデメリットがあります。

【メリット】

- 地球環境に優しい

- 調湿性に優れている

- 防音性・吸音性が高い

- 燃えにくく耐久性が高い

- 住宅の気密性を高められる

【デメリット】

- 価格が高い

- 施行できる業者が少ない

④インシュレーションボード

インシュレーションボードは、木材を細かく粉砕してから接着剤や撥水材を混ぜてボード状に成型した断熱材で、断熱性に優れ、施工がしやすいといった特徴があります。

高い吸音性・防音性を持っていることから、音楽ホールやスタジオで使われていることも多いですが、セルロースファイバーと異なりホウ酸などを混ぜ込んでいないためシロアリ被害に合う可能性があります。

インシュレーションボードに用いられる木材は、解体された木造住宅の廃材や、切断した木材の端材を使用しているため、地球環境に配慮した断熱材と言えますが、原料が木材のため「水や湿気に弱い」といったデメリットがあります。

【メリット】

- 施工がしやすい

- 防音性・吸音性が高い

- 重量が軽い

【デメリット】

- 水や湿気に弱い

- シロアリに弱い

- 価格が高い

⑤シージングボード

シージングボードは、インシュレーションボードの「水や湿気に弱い」といった短所をアスファルトによって補った断熱材です。インシュレーションボードにアスファルトを塗ることで、防水や耐水だけでなく耐久性も増しています。

インシュレーションボードの弱点を補うことで幅広い箇所に利用できるようになったシージングボードですが、インシュレーションボードよりもさらに価格が高いというデメリットがあります。

【メリット】

- 防水性・耐水性が高い

- 耐久性が高い

- 防音性・吸音性が高い

- 施行がしやすい

【デメリット】

- 価格が高い

「天然素材系」断熱材のメリット・デメリット

天然素材系の断熱材は、一般的な住宅ではあまり使われることはありませんが、天然素材にこだわった健康住宅を建てる際にはよく利用されています。

天然素材系の断熱材には「羊毛(ウールブレス」と「炭化コルク」の2種類があります。

⑥羊毛(ウールブレス)

羊毛は古くから絨毯や衣類、布団などで使われる天然素材です。防虫効果に優れており、高い調湿性と断熱性を備えています。羊毛自体が吸湿と放湿を繰り返すことで湿気を調整し、室内を快適な湿度と温度に保ちます。

羊毛の細かい繊維が絡まり合うことで大量の空気を含み、高い断熱性能を発揮します。ホルムスルデヒド等の有害物質を発しないことから健康住宅で使われますが、価格が高く施工できる業者が少ないというデメリットがあります。

【メリット】

- 調湿性に優れている

- 防虫効果は半永続的

- 耐久性が高い

- 有害物質を発しない

- 重量が軽い

【デメリット】

- 価格が高い

- 施行できる業者が少ない

⑦炭化コルク

炭化コルクはワイン瓶に使われるコルク樫の炭にしたものです。コルク樫には自然由来の防虫効果があるため、断熱材にダニを寄せ付けず清潔な状態を保ちます。

廃棄されるコルク栓等を蒸し焼きにして炭化し、型にはめ込んで熱圧を加えることで生産します。樫に含まれるヤニで固形化されるため、接着材等を含まず100%天然素材で作られた断熱材です。

高い断熱性を持つとともに、防音性や調湿性、耐腐食性や防虫性に優れていますが、希少性が高く高価になりやすいというデメリットがあります。

【メリット】

- 防音性や吸音性が高い

- 調湿性に優れている

- 耐腐食性に優れている

- 防虫効果がある

【デメリット】

- 価格が高い

- 取り扱う業者が少ない

「発泡プラスチック系」断熱材のメリット・デメリット

発泡プラスチック系断熱材は、プラスチックの原料である石油を用いた断熱材です。泡の中に多くの空気やガスを閉じ込めることで熱を伝わりにくくし優れた断熱性を発揮します。

湿気に強く施工もしやすいことから近年人気を集めている発泡プラスチック系断熱材には、「硬質ウレタンフォーム」「ポリスチレンフォーム」「フェノールフォーム」の3種類があります。

⑧硬質ウレタンフォーム

硬質ウレタンフォームは、ポリウレタン樹脂に発泡剤を加えた断熱材です。ボード状のものを貼り付ける方法と、施工箇所に直接吹き付けていく方法の2種類があります。

小さな気泡一つひとつにガスが充填されており、熱を伝わりにくくすることで高い断熱性能を備えています。水や湿気にも強く、接着力が強いため防音性や耐久性にも優れています。

隙間なく吹き付けていくことで気密性を高めることも可能ですが、施工に手間がかかるため建築費用が高くなりがちです。また、現場で発泡剤を混ぜ合わせて発泡させるため、技術と経験がある業者でないと品質にバラつきが生じる可能性があります。シロアリ被害に合いやすい材質のため、シロアリ対策が必要となります。

【メリット】

- 断熱性が高い

- 耐久性が高い

- 防音・吸音性がある

- 住宅の気密性を高められる

- 水や湿気に強い

【デメリット】

- 品質にバラつきがある

- シロアリ対策が必要

⑨ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)

ビーズ法ポリスチレンフォームは、ポリスチレン樹脂に発泡剤を混ぜ合わせて作る断熱材です。いわゆる発泡スチロールと同じ材質のことで、シックハウス症候群の原因となる化学物質を含んでいないため安全性に優れています。

原料となるポリスチレン樹脂をビーズ状にし、数十倍にも膨らませたものに大量の空気が閉じ込められており高い断熱性を持っています。また、発泡スチロールは水を吸収しないため結露対策に役立ちます。

ただし、衝撃や熱に弱いという性質を持っているためメインでは使われず、部分的に使われることが多い断熱材です。

【メリット】

- 重量が軽い

- 断熱性に優れている

- 耐水性が高い

- シロアリ対策が必要

【デメリット】

- 熱に弱い

- 衝撃に弱い

⑩押出法ポリスチレンフォーム(XPS)

押出法ポリスチレンフォームも、ビーズ法ポリスチレンフォームと同じポリスチレン樹脂を原料としていますが、製造工程で発泡剤と難燃剤を混ぜ合わせ、ボード状に成型する点に違いがあります。

ビーズ法ポリスチレンフォームと違って切断できるため、加工がしやすく施工性が高いことから、様々な場面で利用されています。また、一つひとつの発泡粒子がビーズ法ポリスチレンフォームよりも小さいため、薄くても高い断熱性を確保できます。

ただし、押出法ポリスチレンフォームも熱に弱いため、遮熱シート等を利用して耐熱性を上げる工夫が必要のほか、ビーズ法ポリスチレンフォームよりも劣化が早い点に注意が必要です。

【メリット】

- 重量が軽い

- 断熱性に優れている

- 耐水性が高い

- 施工性が高い

- シロアリ対策が必要

【デメリット】

- 熱対策が必要

- 衝撃に弱い

- 劣化が早い

⑪フェノールフォーム

フェノールフォームは、原料となるフェノール樹脂に発泡剤や硬化剤を加えて成型された断熱材です。防火性に優れ、万が一火が付いても有害ガスをほとんど発生させないため安全です。

熱伝導率がとても低く、耐久性にも優れているため高い断熱性能を長期間保つことができるほか、水や湿気にも強い万能な断熱材ですが、かなり高価な点がデメリットと言えます。

また、発泡プラスチック系断熱材全てに言えることですが、防虫効果がないためシロアリ対策が必要な点に注意が必要です。

【メリット】

- 断熱性が高い

- 水や湿気に強い

- 耐久性に優れている

- 防火性が高い

【デメリット】

- 価格が高い

- シロアリ対策が必要

断熱材の選び方、抑えるべき5つのポイント

断熱材の種類や特徴、それぞれのメリット・デメリットについて解説してきました。断熱材にはとても多くの種類があり、初めてマイホームの建築を考えている人の中には断熱材の選び方に悩んでいる人も多いでしょう。

ここからは、断熱材を選ぶ際に抑えておくべきポイントについて解説していきます。

ポイント①:断熱性能(熱伝導率)は十分か?

断熱材の性能を判断する指標として「熱伝導率」があります。熱伝導率はその名の通り、熱を伝える度合いを数値化したもので、熱伝導率が低いほど熱を伝えにくく断熱性能が高いと言えます。

断熱性能は、素材の「熱伝導率と厚み」によって決まるため、いくら熱伝導率が低い素材でも断熱材が薄ければ十分な断熱性能を発揮することはできません。

素材ごとの熱伝導率は自分でも調べることはできますが、断熱材の量や厚みの調整はとても難しいため、断熱材に詳しい専門業者にしっかりと相談するようにしましょう。

ポイント②:気密性を上げることができるか?

住宅の気密性を上げることで、住宅の内部と外部の空気を遮断することができます。外部の冷気や熱気の侵入を防ぐとともに、室内の空気が漏れるのを防ぐことで室内を快適な環境に保つ効果があります。

吹き付け断熱は、隙間なく施工していくことで十分な気密性を確保することができます。吹き付け断熱以外でも気密性を上げることはできますが、ボード状の断熱材を使用する場合は寸法に注意しながら正確な寸法でカットしなけれいけませんし、袋入りの断熱材では気密テープを念入りに貼っていく必要があります。

気密性にこだわりを持つ場合には、気密性を上げるのに適した断熱材や断熱工法を選ぶとともに、依頼するハウスメーカーや工務店が気密性に対して十分な知識を持っているかを事前に確認しておくことが重要です。

ポイント③:水分や湿気に強いか?

ご存じの通り日本の夏は高温多湿です。湿気は木材を腐食させるだけでなく、断熱材に対しても大きな悪影響を与えるため、いかに湿気に強い住宅を建てるかはとても重要なポイントです。

水の熱伝導率は空気の20倍以上と言われています。断熱材が水分を含むことで、断熱材の断熱性能低下するため、特に湿気の多い地域では、水分や湿気に強い断熱材を選ぶようにしましょう。

日本の住宅で良く使われているグラスウールは湿気に弱い断熱材とされています。水分を含むことで素材の断熱性能が下がるだけでなく、ヨレや沈みの原因にもなるため、防水シート等でしっかりと対策する必要があります。

ポイント④:熱に強く燃えにくいか?

万が一、マイホームや近隣住宅で火災が発生した場合に備えて、断熱材が熱に強く燃えにくいのも重要なポイントです。熱に弱い断熱材だと延焼を食い止めることができません。

日本では年間約35,000件の火災が発生されているとされています。火災が起きないに越したことはありませんが、家族の安心や生活を守るために火災に備えておくことも重要です。

ポイント⑤:予算に合っているか?

断熱材には多くの種類があり、それぞれ価格に違いがあります。㎡あたりの価格差はそれほど大きくなくても、施工面積が大きくなるほど断熱材にかかる総コストは大きく変わってきます。

どれだけ断熱性能の高い住宅に住んでいても、資金的に苦しければ良いマイホーム購入とは言えなくなってしまうため、希望する断熱性能が自分の予算に合っているかを検討することが重要です。

なお、断熱性能の高い「省エネ住宅」を建築する場合には、様々な補助金が用意されています。事前に建築を依頼するハウスメーカーや工務店に相談して、お得にマイホームを購入しましょう。

まとめ

この記事では、断熱材の役割や効果をはじめ、断熱材の種類やメリット・デメリット、自分に合った最強の断熱材を選ぶために抑えておくべきポイントについて解説しました。

断熱材は住宅の断熱性や気密性に大きな影響を与えます。断熱性や気密性の高い住宅に住むことで、建物の室内側と外部の熱を遮断し、一年中快適な住環境で過ごすことができるとともに、毎月の光熱費を節約することにも繋がります。

断熱材を選ぶ際は、まずは自分の要望や地域の特性をしっかり把握することが重要です。それらを把握した上で、それぞれの断熱材の特性を理解し、自分に合った断熱材を選びましょう。

とは言っても、断熱材選びは実物を確認したり、建てられた住宅に住んで実際に体感したりできないため、初めてマイホームを建てる人にとっては判断が難しいはずです。そのため、断熱材に詳しいハウスメーカーや工務店に相談するのがおススメです。