斜線制限を用途地域別に解説|道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の高さ制限とは

建物を新築する際には、建築基準法をはじめとした様々な法律を遵守する必要があります。法律ごとにあらゆる規制が設けられており、それらの規制をクリアしなければ建物を新たに建てることはできません。

数多くある規制の一種として「斜線制限」があります。斜線制限のことを理解せずに土地を購入してしまうと、「3階建てを建てようと思ったのに2階建てしか建てられなかった…」という事態にもなりかねません。

これから土地の購入やマイホームの建築を検討している人にとって、斜線制限はとても重要なポイントとなるため、しっかり理解しておくことをおすすめします。

この記事では、斜線制限の基礎知識をはじめ、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3つの斜線制限について詳しく解説していきます。

そもそも斜線制限とは

初めて土地やマイホームの購入を検討している人にとって、斜線制限という言葉はあまり馴染みがないかもしれません。「斜線制限なんて初めて聞いた…」という人に向けて、まずは斜線制限の基礎知識をお伝えします。

建物の高さを制限する法律

斜線制限は、建築基準法で定められた高さ制限の一種です。それぞれの土地所有者が自由に建物を建ててしまうと、隣地の建物に日光が当たらなくなったり、周りの景観を損ねてしまう可能性があります。

隣接する敷地や道路に対して日照や通風を確保することで、明るく風通しの良い住みやすい住環境を作ることを目的にしています。斜線制限は、土地の方角や前面道路幅員、エリアによって内容が異なるため、事前にどのような制限がかかっているかを把握するとともに、それぞれの斜線制限について理解しておくことが重要です。

斜線制限には3つの種類がある

前面道路や隣接地の風通しや日照を確保するために、斜線制限には3つの種類が用意されています。隣地斜線制限は中規模以上の建物を対象にしているため、戸建て住宅を新築する場合は「道路斜線制限」と「北側斜線制限」に配慮する必要があります。斜線制限の有無によって建てられる建物は大きく変わってくるため注意が必要です。

| 種類 | 概要 |

| 道路斜線制限 | 前面道路に全く日光が当たらず、風通しも悪いと、圧迫感があり暗い住環境になってしまいます。道路斜線制限は、前面道路の風通しや日照を確保することで、明るい街並みの保持を目的としています。 |

| 隣地斜線制限 | 隣接する全方位の建物に配慮した斜線制限です。隣接地の建物に対して通風、採光、日照を確保し良好な住環境を維持することを目的としていますが、一般的には中規模以上の建物が制限対象となります。 |

| 北側斜線制限 | 北側の隣接地に対して、南方向からの採光、日照を確保するために建物の高さを制限することを目的としています。日光は南方向から当たるため、南側にひときわ大きい建物が建つことで、北側の住宅に日光が全く当たらなくなるといった事態を防ぎます。 |

以上が斜線制限の種類となりますが、これら以外にも「日影規制」や「絶対高さ制限」といった高さ制限が設けられている場合があります。地域によって制限内容は異なるため、事前にしっかりと調べておくことが重要です。

斜線制限の調べ方

マイホームの建築や購入を検討している土地にどのような斜線制限がかけられているかは、市役所で確認することができます。ホームページで公開されていることも多いので、わざわざ市役所まで行かなくても確認することができます。

検索エンジンで「○○市 斜線制限」や「○○市 高度地区」と入力すると検索できます。地域によっては掲載内容が分かりにくいこともあるため、内容が理解できない時は市役所に直接出向くか、専門家に相談することをおすすめします。

用途地域別の斜線制限一覧表

斜線制限は用途地域ごとに制限が異なります。どの用途地域にどのような斜線制限が設けられているかを一覧表にまとめましたので参考にしてください。ただし、斜線制限の内容については行政区によって異なるため、必ず市区町村に確認するようにしましょう。

高さ制限には斜線制限以外にも「絶対高さ制限」と「日影規制」がありますので、そちらも併せて一覧表に記載しておきます。

| 絶対高さ制限 | 日影規制 | 隣地斜線制限 | 北側斜線制限 | 道路斜線制限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 第1種低層住居専用地域 | 10mまたは12m | ○ | – | ○ | ○ |

| 第2種低層住居専用地域 | 10mまたは12m | ○ | – | ○ | ○ |

| 第1種中高層住居専用地域 | – | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 第2種中高層住居専用地域 | – | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 第1種住居地域 | – | ○ | ○ | – | ○ |

| 第2種住居地域 | – | ○ | ○ | – | ○ |

| 準住居地域 | – | ○ | ○ | – | ○ |

| 田園住居地域 | 10mまたは12m | ○ | – | ○ | ○ |

| 近隣商業地域 | – | ○ | ○ | – | ○ |

| 商業地域 | – | – | ○ | – | ○ |

| 準工業地域 | – | – | ○ | – | ○ |

| 工業地域 | – | – | ○ | – | ○ |

| 用途地域の指定なし | – | ○ | ○ | – | ○ |

上記の表が用途地域ごとに定められた高さ制限となりますが、制限内容は条例によって行政区ごとに内容が異なります。日影規制が設けられている中高層住居専用地域には、北側斜線制限が適用されない場合等もあるため、事前に必ず市区町村のHP等で確認するようにしましょう。

道路斜線制限とは

道路斜線制限の概要

道路斜線制限は、道路に対する日照・採光・通風を確保することを目的とし、20m~50mの範囲内で道路幅員に応じて建物の高さを制限するものです。斜線制限の3種類の中で、道路斜線制限のみが全ての用途地域で適用されます。

道路の向かい側から一定の角度で斜線を描き、斜線に触れない範囲で建物を建築する必要があります。道路斜線制限は住居系地域の方が制限が厳しく、工業系・商業系は比較的制限が緩くなっています。

道路斜線制限は「道路の向かい側」から一定の角度で斜線を描くため、道路幅員が広いほど道路斜線制限の影響は受けにくくなります。逆に、道路幅員が狭いほど道路斜線制限の影響を受けやすくなるため、自分の理想の建物プランで建物を建てられなくなる可能性が高くなります。特に3階建ての新築を検討している人は、道路斜線制限に対して十分な検討が必要です。

道路斜線制限の計算方法

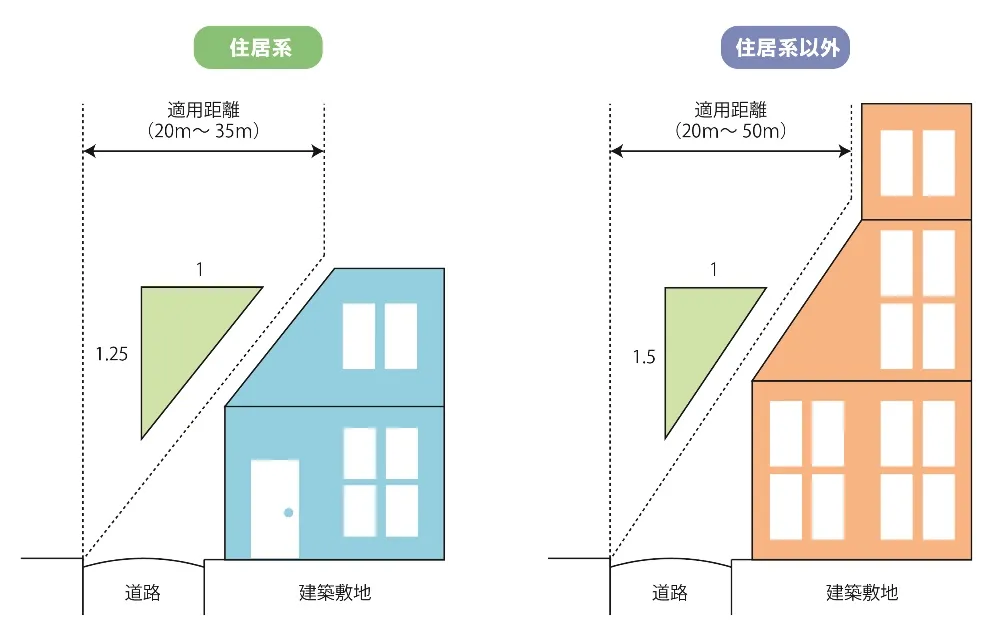

道路斜線制限の計算式は以下のとおりです。斜線勾配は住居系地域と住居系以外の地域で異なります。

道路幅員 × 斜線勾配(1.25 or 1.5)≧ 建築物の高さ

| 用途地域 | 斜線勾配 | 適用距離 |

| 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 田園住居地域 | 1.25 | 20m~35m |

| 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 | 1.5 | 20m~50m |

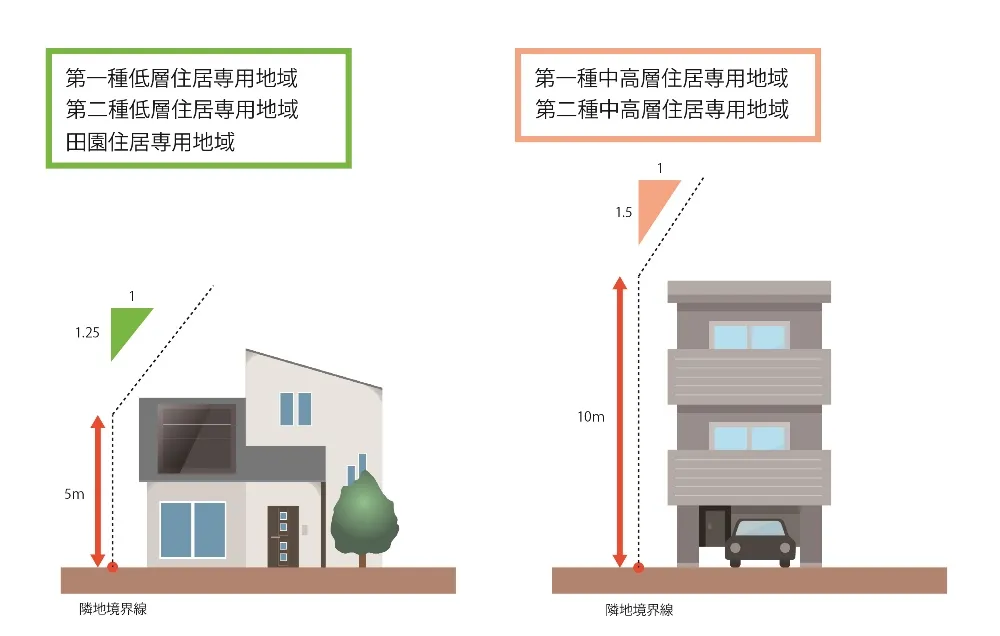

計算式を図にすると以下のような図解となります。基本的に住居系地域と住居系以外の地域で「適用距離」と「斜線勾配」が区分されていますが、行政区によっては特定の住居地域のみ1.5の斜線勾配を適用している場合もあります。又、適用距離を超えた部分については道路斜線制限が適用されなくなるため、適用距離についても事前に調べておくようにしましょう。

なお、道路斜線の起点は道路中心の高さとなるため、道路との高低差がある土地に建物を建てようとする場合は、道路斜線の影響を受けやすくなるという点に注意が必要です。

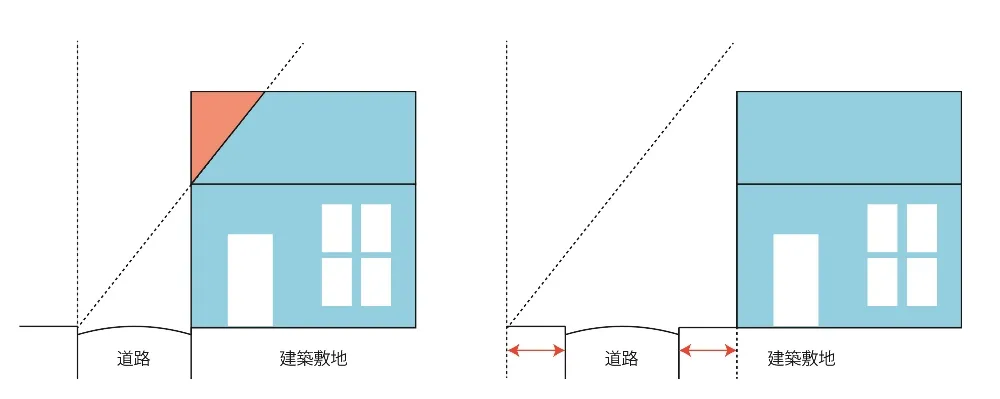

道路斜線制限の緩和措置

道路斜線制限には「セットバック緩和」という緩和措置が用意されています。建物の建築位置を道路境界線より後退させることで、道路斜線制限の斜線を引くスタート地点を後方にずらすことができます。

道路斜線制限は特に3階建てを建てる時に大きな影響を与えます。前面道路の幅員が理由でどうしても自分が想い描く建物プランで建てられない時には、セットバック緩和の適用を検討しましょう。

しかし、セットバック緩和の適用を受けたくても、土地の大きさや形状を理由に建築位置を後退できない場合があります。そのような場合には「天空率」を活用する方法もあります。天空率を活用することで道路斜線制限よりも高い建物を建てられる場合もあるため、道路斜線制限でお困りの場合は専門家に相談することをおすすめします。

隣地斜線制限とは

隣地斜線制限の概要

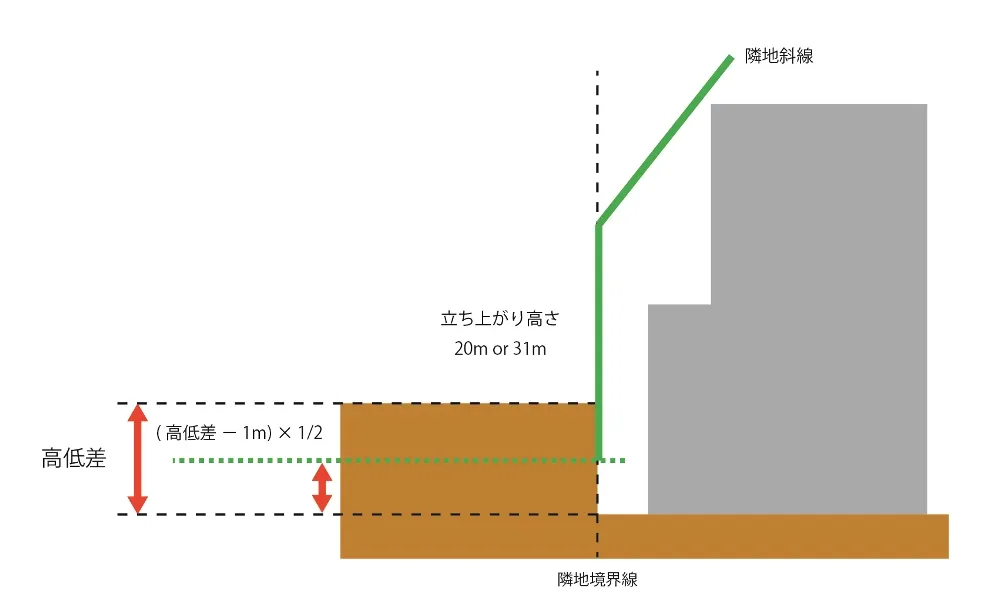

隣地斜線制限は、隣地に建つ建物の通風や採光、日照環境を確保することを目的とした斜線制限です。道路面以外の隣地との境界線が基準になります。各方向の隣地境界線から制限がかかるため、形状が歪な土地に対してはあらゆる角度からの斜線への検討が必要です。

隣地境界線から垂直方向に線を引き、高さが20mまたは31mを超える部分から斜めにかかる制限のため、基本的に戸建て住宅は制限対象となりません。マンションやビルなどの高い建物が対象となる斜線制限です。

又、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、田園住居地域には、10mもしくは12mの絶対高さが適用され、そもそも20mまたは31mの建物を建てることができないため、隣地斜線制限は適用されません。

隣地斜線制限の計算方法

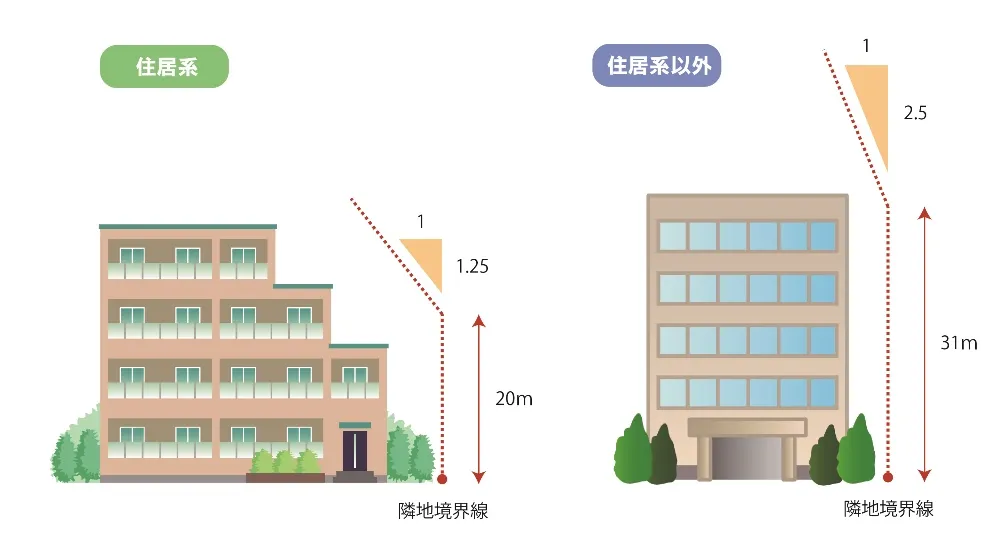

隣地斜線制限の計算式は以下のとおりです。隣地斜線制限も道路斜線制限同様、基本的に住居系地域と住居系以外の地域で数値が異なります。

- 【住居系地域】

立ち上がり高さ(20m) + 隣地境界線までの距離 × 斜線勾配(1.25) ≧ 建築物の高さ - 【住居系以外】

立ち上がり高さ(31m) + 隣地境界線までの距離 × 斜線勾配(2.5) ≧ 建築物の高さ

| 用途地域 | 斜線勾配 | 立ち上がり高さ |

| 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 | 1.25 | 20m |

| 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 | 2.5 | 31m |

隣地斜線制限の計算式を図にすると以下のようになります。基本的に住居系地域と住居系以外の地域で「立ち上がり高さ」と「斜線勾配」が区分されていますが、高層住居誘導地区等に指定されているエリアでは制限内容が異なっている場合があります。

用途地域の指定のないエリアでも隣地斜線制限は適用されます。その場合には立ち上がり高さや斜線勾配は行政区によって個別に定められており、制限内容が異なる点に注意が必要です。

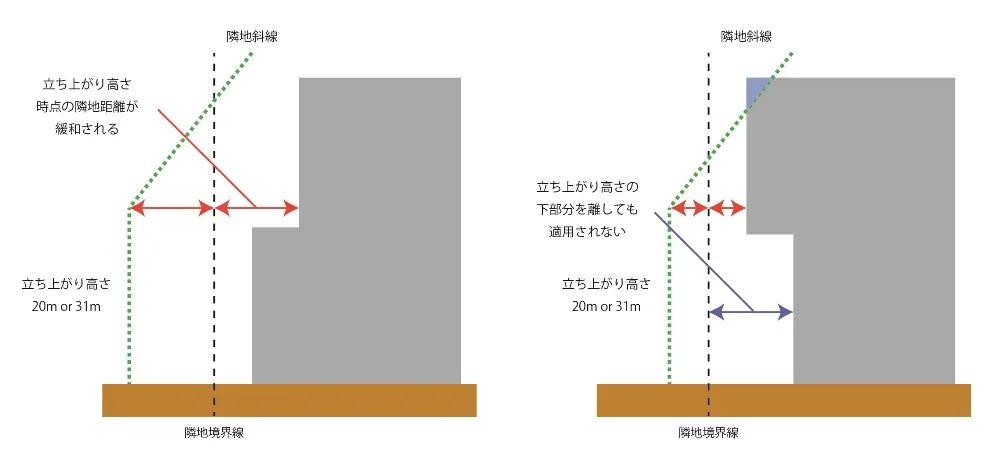

隣地斜線制限の緩和措置

セットバック緩和

隣地斜線制限には、道路斜線制限と同様に「セットバック緩和」を適用することが可能です。建物の建築位置を隣地境界線から後方にずらすことで、隣地斜線制限の開始位置を後退させることができます。

ただし、セットバック緩和は立ち上がり高さである20mもしくは31mを超えた部分の後退距離を基準に緩和される距離が決まるため、立ち上がり高さより下の部分をセットバックさせても緩和措置は適用されない点に注意が必要です。

セットバック緩和を活用することで隣地斜線制限の適用範囲を大きくずらすことができるため、隣地斜線制限の影響で建物プランを立てにくい場合には積極的に活用していきましょう。

高低差緩和

隣地斜線制限には、建物を建てようとする土地が隣地よりも1m以上低い位置にある場合に受けられる、「高低差緩和」と呼ばれる緩和措置が用意されています。

敷地の地盤面が、隣地の地盤面比べて1m以上低い場合に、高低差から1mを引き、残りの高さの1/2分だけ敷地が高い位置にあるものとみなして隣地斜線制限が適用されます。

隣地の地盤面との高低差を測定するのに相応の費用が必要となりますが、状況によって上手く活用することで土地をさらに有効活用できる可能性が高まります。

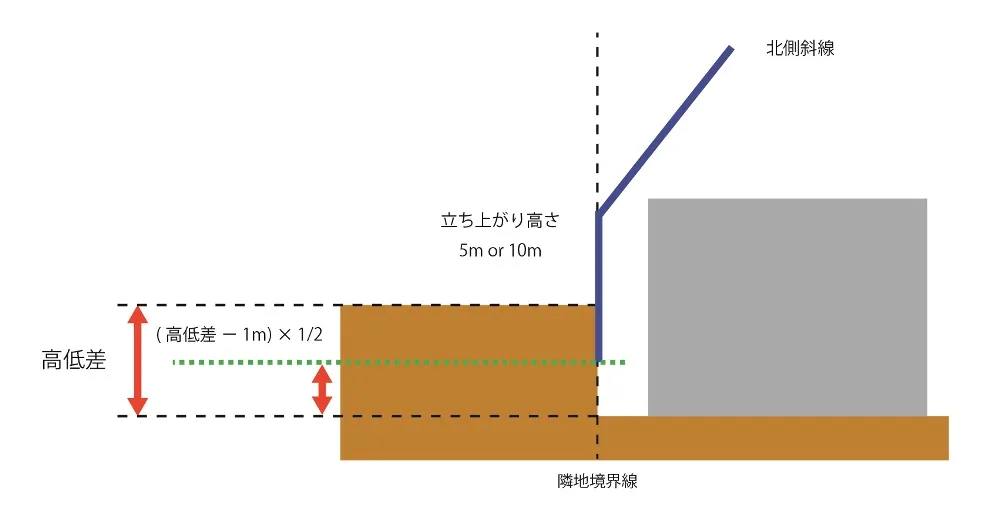

北側斜線制限とは

北側斜線制限の概要

北側斜線制限は南側に隣接する建物に対して、南面からの太陽光を遮らないように建物の高さを制限し、日照や日当たりを確保することを目的としています。

北側の隣地境界線から、立ち上がり高さ5m~10m地点から一定の角度で斜線を描き、その斜線に触れない範囲で建物を建築しなければいけません。隣地斜線制限と比べると北側斜線制限の方が厳しい制限が課せられるため、2階建てを含む一般的な戸建て住宅も制限の対象となります。

北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域の5つの用途地域で適用されます。

北側斜線制限の計算方法

北側斜線制限の計算式は以下のとおりです。北側斜線制限の制限内容は、低層住居専用地域と中高層住居専用地域とで適用される数値が異なります。

- 【低層住居専用地域】

立ち上がり高さ(5m) + 隣地境界線までの距離 × 斜線勾配(1.25) ≧ 建築物の高さ - 【中高層住居専用地域】

立ち上がり高さ(10m) + 隣地境界線までの距離 × 斜線勾配(1.5) ≧ 建築物の高さ

| 用途地域 | 斜線勾配 | 立ち上がり高さ |

| 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居専用地域 | 1.25 | 5m |

| 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 | 1.5 | 10m |

ここでは建築基準法に基づく計算方法を解説しましたが、条例によって高度地区ごとに立ち上がり高さや斜線勾配が細かく定められているケースがあります。行政区ごとに北側斜線制限の制限内容が大きく異なる可能性があるため、必ず事前に確認しておくようにしましょう。

北側斜線制限の緩和措置

北側斜線制限にも、隣地斜線制限同様に「高低差緩和」と呼ばれる緩和措置が設けられています。高低差緩和とは、建物を建てようとする土地が隣地よりも1m以上低い位置にある場合に受けられる緩和措置のことです。

建物を建てようとする土地の地盤面が、隣地の地盤面比べて1m以上低い場合に、高低差から1mを引き、残りの高さの1/2分だけ敷地が高い位置にあるものとみなして北側斜線制限が適用されます。

山側にある閑静な住宅街で、全体的にひな壇になっている住宅街を見かけることがあると思いますが、この高低差緩和はそのような住宅街で活用できる緩和措置です。低層住居専用地域で適用される北側斜線制限は、5mの高さから適用されるため建物プランに大きく影響を与えますが、高低差緩和を利用することで空間を有効活用できます。

斜線制限で知っておきたいこと

これから新しく建物を建築しようと考えていると、あらゆるレギュラーに遭遇する場合があります。そのような場面に遭遇した時に備えて、斜線制限についてさらに深堀りしていきたいと思います。

ここからは、斜線制限のことで知っておいて欲しいこととして、代表的なものを5つご紹介します。

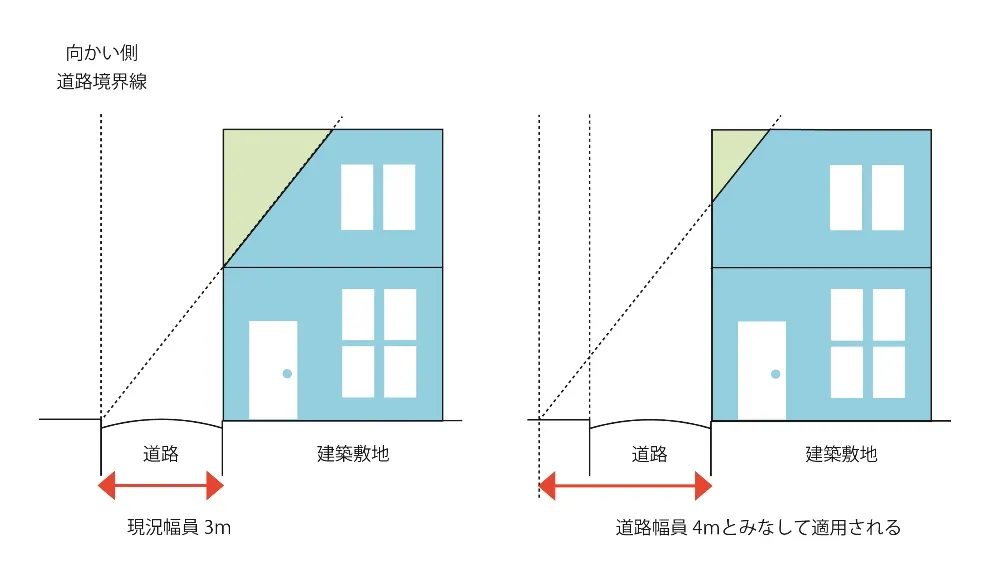

道路幅員が4m未満の場合

建物を建てようとする土地の前面道路が4m未満の場合にはセットバックが必要となります。セットバックをすることで4mの幅員を確保することが目的ですが、向かい側の土地がセットバックをしていない場合には、自分の土地だけセットバックをするだけでは4mの幅員を確保することはできません。

そのような場合でも、道路の幅員が4mあるとみなして道路斜線制限が適用されます。実際の道路幅員が3mであっても、向かい側4mの地点から道路斜線制限の適用を開始させることができます。

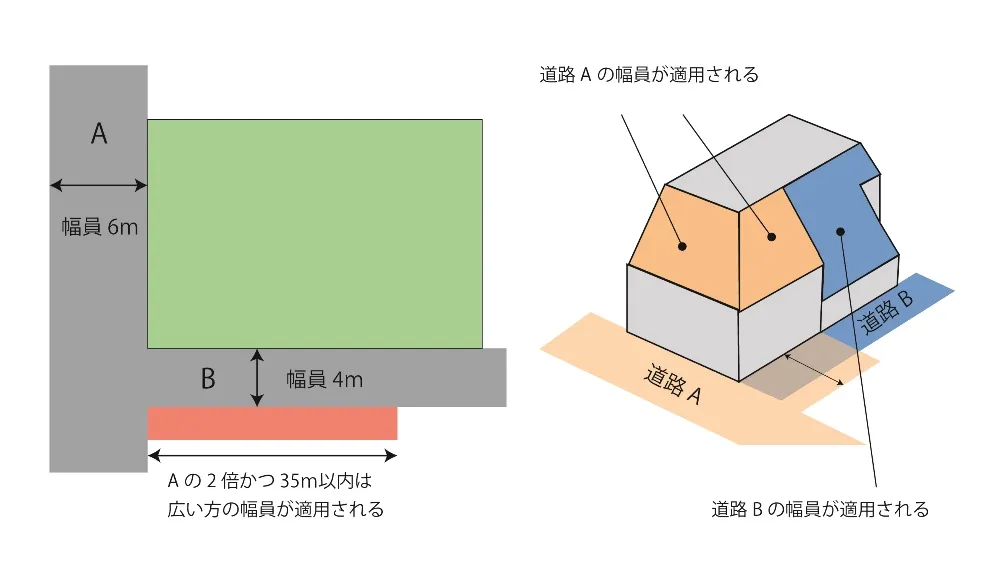

2つ以上の道路に面している場合

建物を建てようとする土地が2つ以上の道路に面している場合には、面している道路の中で一番広い道路の幅員を道路斜線制限に適用させることが可能です。例えば、片方の道路が4m、もう一方の道路が6mだった場合は、両方の道路幅員が6mあるものとみなして道路斜線制限を計算できるため、道路斜線制限の適用開始位置を2m後退させることができます。

ただし、道路斜線制限の適用開始位置を後退させることはできるのは、広い方の道路の2倍までの距離かつ35m以内と定められているため、それを超える距離からは道路斜線制限の適用範囲が通常の位置に戻ります。

向かい側に公園・広場・河川等がある場合

建物を建てようとする土地の道路の反対側に、公園や広場、河川などの空地がある場合には、道路斜線制限の緩和を受けることができます。それぞれの空地の幅も道路幅員とみなすことができるため、道路斜線制限の適用開始位置を大きく後方にずらすことが可能です。

公園や広場、河川等のほかに、里道・農道・臨港道路・水路・都市下水路・線路・海などがある場合にも同様の緩和を受けることができます。ただし全ての公園等が適用対象になる訳ではないため、事前に確認しておきましょう。

隣地に公園・広場・河川等がある場合

建物を建てようとする土地の隣地に公園や広場、河川などの空地がある場合には、隣地斜線制限と北側斜線制限の緩和措置が適用されます。それそれの幅の1/2分まで斜線制限のスタート位置をずらすことができます。

先ほど同様、公園や広場、河川等のほかに、里道・農道・臨港道路・水路・都市下水路・線路・海などがある場合にも同様の緩和を受けることができますが、適用対象になるかは管轄の行政庁への確認が必要です。

複数の用途地域にまたがる場合

建物を建てようとする土地が複数の用途地域にまたがっている場合、斜線制限・絶対高さ制限・日影規制・高度地区による制限など、高さに関する制限は、それぞれの用途地域による制限を受けることになります。

例えば中高層住居専用地域に属している部分はある程度の高さまで建築可能ですが、低層住居専用地域に属している部分は、絶対高さが10mもしくは12mまでとなり、北側斜線制限も適用されるためそれほど高い建物は建築できなくなります。

建ぺい率と容積率は、それぞれの用途地域に属している土地面積に応じて数値が変わりますが、建物の高さに関する制限は制限内容がそれぞれ属している部分に適用される点に注意しましょう。また、日影規制については、建物の影が落ちるエリアの中で最も厳しい日影規制の制限が適用されます。

まとめ

斜線制限は、建物の高さを制限する非常に重要なものです。斜線制限のことを理解せずに土地を購入すると、自分が思っていた建物プランが入らない可能性が高くなってしまうため、購入前に斜線制限についてしっかり理解しておきましょう。

この記事では、用途地域ごとの斜線制限を解説しましたが、実際には市区町村ごとの条例によって高度地区が定められており、斜線制限の内容は地域ごとに異なるケースが大半なので、購入を検討している土地にどのような斜線制限が設けられているのかを事前に調査しておくことが重要です。

道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の内容を理解した上で、購入しようとしている土地にどのような建物を建てられるかを検討していくことが重要ですが、初めてマイホームの新築を検討している人が斜線制限の内容を熟知し、建物プランを考えていくことはとても難しいと思いますので、頼れる専門家にアドバイスを受けながら土地探しや建物のプランニングを進めていくようにしましょう。