建ぺい率(建蔽率)と容積率とは?計算方法や調べ方、緩和や前面道路との関係性を解説

注文住宅でどんな家を建てるかを考える際に、土地の広さに対して自由に間取りプランを考えられるわけではありません。地域ごとに「建ぺい率」や「容積率」が定められており、その範囲内で間取りプランを考える必要があります。

土地の大きさが同じであっても、建ぺい率や容積率に応じて建てられる建物に大きな違いが生じるため、土地の購入を決める前に建ぺい率と容積率についてしっかり理解しておきましょう。

この記事では、「建ぺい率と容積率はどのようなものなのか?」をはじめ、容積率と前面道路の関係性をお伝えするとともに、建ぺい率と容積率の様々な疑問をQ&A形式で解決していきます。

建ぺい率(建蔽率)とは

建ぺい率(建蔽率)の概要

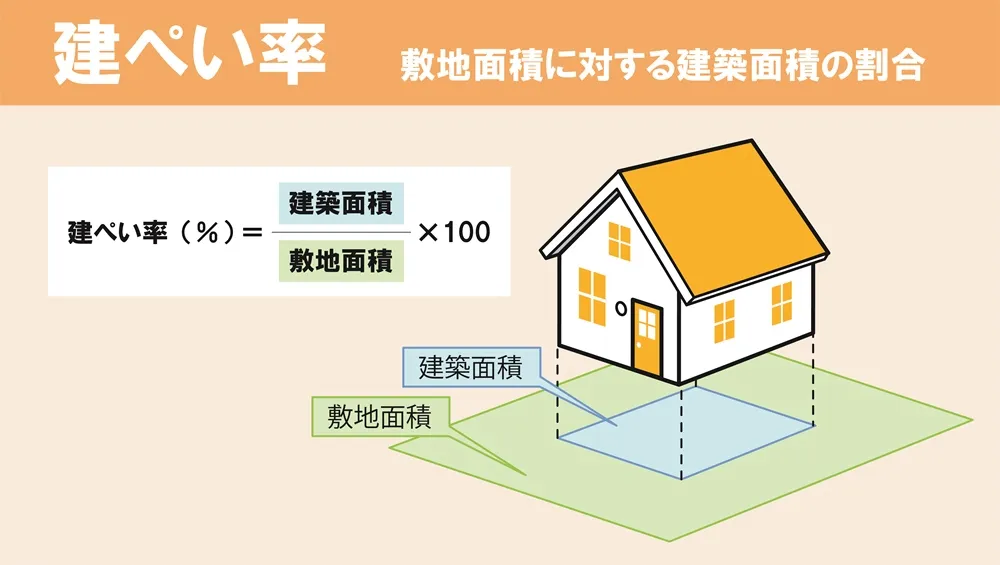

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合を示す数値です。建物を真上から見た時の大きさが土地の広さに対して何パーセントになっているかを基準に計算されます。

行政によって地域ごとに建ぺい率の上限が定められており、一般的に商業地は敷地に対して大きな建物を建てられるのに対し、山手にある閑静な住宅街等では土地に対して小さな建物しか建てられないようになっています。

建ぺい率は、日当たりや風通しを確保するとともに、火災の延焼を防止することを目的としています。そのため建ぺい率の制限が緩い商業地等は、敷地に対して大きな建物を建てられる代わりに、建築する建物を耐火建築物にしなければいけない「防火地域」に指定されているケースが多くなっています。

建ぺい率(建蔽率)の計算方法

建ぺい率の計算は、以下の計算式を用いることで簡単に計算することができます。

建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100

なお、建築面積とは建物を真上から見た時の面積(水平投影面積)のことをいいます。そのため、1階部分が50㎡、2階部分が60㎡の場合は、60㎡で計算することになります。あくまで一番面積が広い階の面積で計算すると認識しておきましょう。

例えば、敷地面積が150㎡、1階部分が50㎡、2階部分が60㎡の建物の建ぺい率を算出する場合は以下のようになります。

建築面積(60㎡)÷敷地面積(150㎡)×100 = 建ぺい率(40%)

このように算出した建物の建ぺい率が、地域ごとに定められている建ぺい率の上限範囲内に収まっているかを見る必要があります。

建ぺい率(建蔽率)の調べ方

建ぺい率は行政が30%~80%の範囲で地域ごとに指定しています。用途地域別に見ると、「低層住居専用地域」は建ぺい率の制限がきつく、「商業地域」は建ぺい率の制限が緩い傾向にありますが、同じ用途地域であっても市区町村によって指定建ぺい率に違いがあるため、事前にしっかり調べておく必要があります。

建ぺい率は、販売されている土地であればチラシやインターネットの物件概要欄に記載されていますが、そもそも販売されていない土地やご自身が所有している土地は自分で調べなければいけません。

建ぺい率を自分で調べる方法は、市区町村がホームページで公開している場合は、「○○市 用途地域」などで検索すると掲載ページが表示されます。ホームページで公開していない場合は、市役所に電話をして建ぺい率を知りたい旨を窓口に伝えることで、まちづくりや都市計画を管轄している部署に繋げてくれるため、そこで確認できます。市役所に直接訪問することでも確認できるので、ご自身に合った方法で調べるようにしてください。

建ぺい率(建蔽率)の緩和

建ぺい率の緩和条件には主に、角地緩和と、耐火・準耐火建築物に対する緩和の主に2種類があります。

角地緩和とは

土地が角地(道路の交差点に面した土地)の場合には、建ぺい率の上限が10%緩和されます。仮に指定建ぺい率が60%の地域だと、70%まで上限が緩和されるため、より自由な間取りプランを策定することが可能になります。

交差点に面した土地でなくても、土地の両側に道路がある土地や、公園や広場、河川に面している土地は角地同等とみなされて角地緩和を受けられる場合があります。

緩和条件は行政によって異なるため、必ず事前に確認しておくようにしましょう。緩和条件の詳細が分かりづらく記載されているケースも多いため、なるべく専門家と一緒に確認することをおすすめします。

耐火・準耐火建築物に対する緩和とは

建物を建築しようとする土地が、「防火地域」もしくは「準防火地域」に指定されている区域にあり、防火地域内では耐火建築物、準防火地域では準耐火建築物を建築する場合に適用される緩和条件です。

角地緩和と同様に、建ぺい率の上限が10%緩和されます。さらに角地緩和と併せて適用することで20%の緩和を受けられるため、指定建ぺい率が80%の地域であれば建ぺい率の制限を受けなくなります。

ただし、指定建ぺい率が80%の地域の場合は、準耐火建築物では緩和を受けることができないケースがあります。その場合は、緩和を受けるためには準防火地域であっても耐火建築物で建てなければいけません。

また、行政によってはそもそも耐火・準耐火建築物に対する建ぺい率の緩和が適用されない場合もあるので、事前にしっかりと確認しておきましょう。確認を怠って土地を購入してしまった場合、自分が思っていた間取りプランが入らずに後悔に繋がる可能性もあるので注意が必要です。

容積率とは

容積率の概要

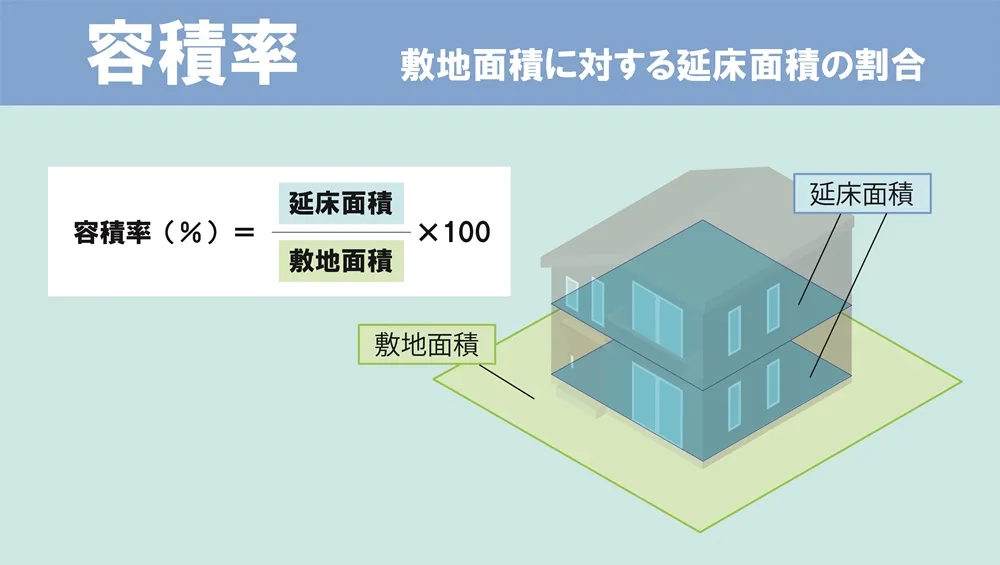

容積率とは、敷地面積に対する延床面積(建物の総面積)の割合を示す数値です。延床面積とは、建物の全フロアの面積を合計した面積のことをいいます。建ぺい率が2次元的な数値であるのに対し、容積率は3次元空間に対する数値と言えます。

建ぺい率と同様に、行政によって地域ごとに容積率の上限は定められています。用途地域ごとに容積率が異なり、商業地域などは容積率が高く設定してビルやマンションといった高い建物を建てられるようにする一方で、低層住居専用地域などの閑静な住宅街は容積率を低く設定し、低い建物しか建てられないように制限されているのが一般的です。

容積率には、周辺の日当たりや風通し、防火対策や地域に合った景観を守るという役割を持つとともに、建物内に立ち入る人数をコントロールすることで、用途に合った住環境を維持する役割があります。

容積率の求め方(計算方法)

容積率の計算は、以下の計算式を用いることで簡単に計算することができます。

容積率(%)=延床面積÷敷地面積×100

延床面積とは、それぞれのフロア面積を合計したものです。例えば、敷地面積が100㎡で、1階部分の面積が60㎡、2階部分の面積が50㎡の場合、容積率は以下のように計算できます。

延床110㎡(1階部分60㎡+2階部分50㎡)÷敷地面積100㎡×100 = 110%

このように算出した容積率を元に、地域ごとに指定されている容積率を超えていないかを確認することになります。容積率は「土地に対してどれくらいの容積を持った建物を建てることが出来るのか?」を定める重要な基準のため、事前にしっかりと指定容積率を調べておくことが重要です。

容積率の調べ方

容積率は地域ごとに幅広く上限値が定められています。低層住居専用地域などでは容積率の上限が80%程で定められているのに対し、商業地域では1000%を超える数値が定められている場合もあります。

また、同じ用途地域であっても市区町村によって指定容積率の数値は大きく異なるため、事前に確認しておくことがとても重要となります。容積率の調べ方は、建ぺい率と同様の方法で調べることができます。

販売されている物件であれば、チラシやインターネットの物件概要欄で調べることができ、販売されていない物件であれば、市役所のホームページで調べることができるほか、直接市役所に出向くことでも確認が可能です。

容積率の緩和

容積率には、駐車場と地下室に対する緩和措置があるほか、延べ床面積に含まれない建物部分も存在しています。容積率の緩和措置を理解することで、土地を最大限に有効活用することが可能となります。

駐車場に対する容積率の緩和

屋根のない駐車場は元々延べ床面積には含まれませんが、ビルトインガレージ等の屋根のある駐車場は建築物とみなされるため、延床面積に含まなければいけません。

ただし、駐車場の面積が延床面積の5分の1の範囲内であれば、容積率の計算から除外できる緩和措置が用意されています。例えば、敷地面積が100㎡で指定容積率が200%の土地に、ビルトインガレージ30㎡を含む延床面積220㎡の建物を建てようとする場合、通常であれば容積率オーバーとなってしまいますが、ビルトインガレージ面積の44㎡までは延床面積から除外できるため、建物を建築することが可能となります。

地下室に対する容積率の緩和

地下についても一定の緩和措置が用意されています。「地階であること」「天井から地盤面までの距離が1m以下であること」を条件として、延床面積の3分の1を上限として容積率の計算から除外することができます。

これは地下室に限らず、掘り込み車庫や地下車庫でも地下室と認められれば容積率の除外対象となります。地下室を設けることで建築費用は高額になってしまいますが、土地を有効活用したい場合は検討しても良いかもしれません。

ロフトや吹抜けは延床面積に含まない

先ほどお伝えした2つは容積率の緩和措置ですが、建物には元々延床面積に加えなくても良い空間があります。それが「ロフト」や「吹抜け」といった部分です。

ロフトの面積がフロアの2分の1の面積以下かつ、ロフトの天井高が1.4m以下という条件を満たすことで延床面積に含まなくてもよいため、より広い住空間を作り出すことが可能となります。

容積率の前面道路幅員による制限

容積率は基本的に用途地域ごとに定められていますが、土地が面する前面道路幅員によって、指定容積率より厳しい制限が課される場合があります。前面道路幅員による制限は、指定容積率よりも優先して適用されるため注意が必要です。

前面道路幅員による容積率の制限を受けることで、自分が思っていた建物プランで建てられなくなってしまう可能性もあるため、制限内容をしっかり理解しておきましょう。

前面道路幅員が狭いと容積率の上限が低くなる

建物を建てようとする土地に面している前面道路の幅員が12m未満の場合、前面道路幅員に応じた容積率の制限が適用される可能性があります。道路幅員に「4/10(40%」または「6/10(60%」の低減係数と100を掛けた数値と、指定容積率を比べていずれか厳しい方が容積率の上限となります。

道路幅員に掛ける数値(低減係数)は、住居系地域かそれ以外によって異なります。

- 【住居系地域】4/10(40%)

・第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域 - 【住居系以外の地域】6/10(60%)

指定容積率が200%の第一種中高層住居専用地域の土地に建物を建てようとする場合、土地に面している道路幅員が4mの場合は以下のように容積率が制限されます。

4m(前面道路幅員)×0.4(低減係数)×100 =160%

上記の場合、指定容積率が200%であっても容積率は160%が上限となります。建てられる建物に大きな違いが生じるので注意しましょう。なお、現状幅員が4m未満でセットバックが必要な道路に面している土地に建物を建てようとする場合は、幅員4mとみなして計算します。

特定道路から一定範囲内の場合の緩和措置

前面道路幅員が6m以上12m未満で、本来であれば前面道路幅員による容積率の制限を受ける土地であっても、特定道路までの距離が70m以内の土地には緩和措置が適用されます。

特定道路とは道路幅員が15m以上の道路を指します。特定道路までの距離が70m以内の場合、特定道路までの距離に応じて、前面道路幅員に数値を加算することができます。加算値の算出は以下の計算式で行います。

加算値=(12m-前面道路幅員)×{(70m-特定道路までの距離)÷70}

住居系地域で土地面積100㎡、前面道路幅員が7m、特定道路までの距離が42mだった場合、

(12m-7m)×{(70m-42m)÷70}= 2m

上記の数値を容積率を算出する際に加算することで、『(7m+2m)×0.4×100=360%』となります。緩和措置がない場合は『7m×0.4×100=280%』であることを考えると、緩和措置を受けることによって延床面積を80㎡も大きくすることが可能となります。

ただし、緩和措置の適用を受ける場合も、指定容積率と比べて厳しい数値が適用されます。指定容積率の方が低い場合には、指定容積率が適用される点に注意しましょう。

建ぺい率と容積率で知っておきたいこと

実際に建物を新築しようとする際には、様々なイレギュラーに遭遇する場合があります。そのような場面に遭遇した時に備えて、建ぺい率と容積率についてもう少し深堀りしていきたいと思います。

ここからは、建ぺい率と容積率を考える上で知っておいて欲しいことを3つご紹介します。

用途地域が2つまたがっている場合

建物を建てようとする土地が2つ以上の用途地域にまたがっている場合は、どのようにして建ぺい率と容積率の上限を定めるのでしょうか?このような場合は、用途地域ごとの土地面積の加重平均で計算することになります。

土地面積100㎡の土地が、2つの用途地域にまたがっている場合は以下のように計算します。

【建ぺい率】

第一種中高層住居専用地域:土地面積(50㎡)×建ぺい率(60%)=30㎡

近隣商業地域:土地面積(50㎡)×建ぺい率(80%)=40㎡

30㎡+40㎡=70㎡ 70㎡÷100㎡×100 = 70%

【容積率】

第一種中高層住居専用地域:土地面積(50㎡)×容積率(200%)=100㎡

近隣商業地域:土地面積(50㎡)×容積率(300%)=150㎡

100㎡+150㎡=250㎡ 250㎡÷100㎡×100 = 250%

このように、2つ以上の用途地域にまたがっている場合は、用途地域に存する土地面積の割合に応じて建ぺい率と容積率が異なります。計算をするためには、用途地域ごとの土地面積を測る必要があるため、購入を決める前に専門家に測量してもらっておくことをおすすめします。

土地の一部が防火地域に指定されている場合

土地の一部が防火地域に指定されている場合は、その範囲の土地に建物を建てるかどうかで制限が異なります。防火地域の部分を避けて建物を建てる場合には、防火地域の規制はかかりませんが、防火地域の部分にも建物を建てる場合には、建物全体を防火地域の規制に沿って建てなければなりません。

防火地域であっても建ぺい率や容積率に変化はありませんが、耐火建築物であるかないかは、建ぺい率や容積率以上に建てられる建物に影響を与える可能性があります。防火地域では、3階建て以上は耐火建築物で建てなければならないといった規制がかけられているのが一般的だからです。

土地のどの部分までが防火地域に指定されているのかは、土地の測量をした上で市区町村と協議が必要になるケースが多いため、必ず事前に専門家に確認してもらうようにしましょう。

一方の道路が建築基準法上の道路でない場合

建物を建てようとする土地が角地の場合は角地緩和を受けることで、建ぺい率の上限が10%緩和されるため角地緩和を積極的に使っていきたいと考える人も多いでしょう。

角地緩和を受けるためには、土地に面している2つの道路が建築基準法上の道路でなければいけません。そのため、面している道路の一方が道路でない場合は角地緩和を受けることができず、用途地域ごとに定められた指定建ぺい率が上限となります。

法律的にはいくつもの道路種別があります。外見上は道路に見えても、法律的には道路として認定されていない道路も日本中には多く存在しています。道路種別は市役所で確認することができるため、外見だけで判断せずに事前に確認しておくことが重要です。

建築基準法上の道路でなくても、43条2項2号許可の申請をすることで角地緩和を受けられる可能性はありますが、現況幅員が4m未満の場合はセットバックが必要になるため、土地の有効面積が小さくなる点に注意しましょう。

まとめ

この記事では、建ぺい率と容積率について解説しました。建ぺい率と容積率は、土地にどのくらいの大きさの建物が建てられるかの基準となる重要な数値のため、しっかり理解しておきましょう。

同じ大きさの土地であっても、建ぺい率と容積率が異なるだけで建てられる建物は大きく異なります。また、建物の大きさを左右する制限は建ぺい率と容積率以外にも様々なものがあります。北側斜線制限や道路斜線制限といった建物の高さを制限するものなども存在しているため、それらについても理解しておくことが重要です。

とはいっても、初めてマイホームの新築を検討している人が、全ての建築制限を理解し把握することはとても難しいと思いますので、頼れる専門家にアドバイスを受けながら土地探しを行うようにしましょう。