建築基準法の接道義務とは?建て替えができない再建築不可物件を購入する際の注意点

土地を購入する際に「その土地に建物を建てることができるか?」という点は、非常に重要なポイントと言えるでしょう。マイホームの建築をするために購入した土地に建物が建てられないと、マイホームを建てるという目的を達成できないだけでなく、資産的にも大きなマイナスとなってしまいます。

建物を建てられるかどうかに大きく関わっているのが、建築基準法で定められている「接道義務」と言われるものです。接道義務を満たしていない土地は建物が建てられない可能性があるため注意が必要です。

安いからという理由で再建築ができない物件を購入すると、後々大きな後悔にも繋がりかねないため、事前に接道義務に対する知識を深め、しっかりと検討するようにしましょう。

この記事では、建築基準法の接道義務について解説するとともに、再建築ができない土地のパターンや道路の種類について解説しています。再建築不可物件を購入する際の注意点についてもお伝えしますので、接道義務のことを知りたい人や、再建築不可物件の購入を検討している人はぜひ参考にしてください。

建築基準法の接道義務とは?

土地の上に新たに建物を新築する際、建築基準法という法令を遵守する必要があります。接道義務とは、その建築基準法で定められたものであり、接道義務を満たさない土地にはどれだけ大きな土地であっても建物を新築することはできません。

これから土地を購入してマイホームの新築を考えている人にとっては、とても重要な内容となりますので、土地の購入を決める前に内容をしっかり理解しておきましょう。

接道義務の目的

接道義務は、日常の交通や、地震や火災時の避難経路を確保することを目的としています。

道路に面していないような土地では、人・車・物資の出し入れが困難になることから、日常生活に支障をきたすだけでなく、災害時に救急活動や消防活動を十分に行うことが困難となります。災害時の避難経路を確保するとともに、人命救助活動を行いやすくするために接道義務が設けられています。

接道義務の内容

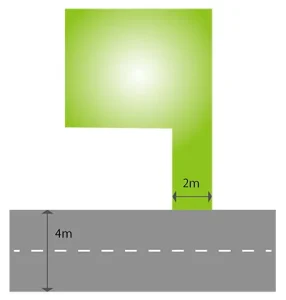

接道義務とは、都市計画区域及び準都市計画区域内の土地に適用されるものです。建物を建てようとする土地は原則として「幅員4mの道路に2m以上接道していなければならない」とされています。

接道義務の目的は、緊急車両の通行ができる道路を確保し、災害時に消火活動や救命活動を円滑にすることです。あまりに細い道路では自動車が通れず、消火活動や救命活動を十分に行うことができないという考えから、このような法令が設けられています。

接道義務の緩和措置「セットバック」

日本中には非常に多くの土地が存在しており、それら全ての土地が幅員4m以上の道路に面している訳ではありません。特に都心に行くほど幅員の細い道路に面している土地は多くなる傾向にあります。

建築基準法が整備される以前から建築物が立ち並んでいる地域には、幅員4m未満の道路に面している土地が多数存在しているため、そのような土地にも建物が建てられるように「セットバック」という緩和措置が設けられています。

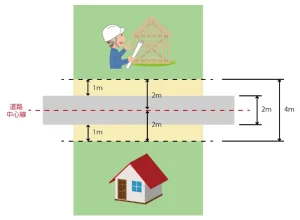

セットバックは「道路後退」のことを意味しています。敷地を後退させて道路部分を作り、幅員4mを確保します。敷地を道路にすることで建築有効面積は小さくなりますが、幅員4m未満の道路に面している土地でも建築が可能となります。

具体的にどれくらいセットバックが必要になるかは、現況幅員と道路中心線によって変わってきます。道路の向かい側にも「宅地」がある場合には、道路中心線から2mの後退が必要です。例えば上図のように、現況幅員が2mの場合には片側で1mずつ、両方の土地を合わせて2mの後退が必要となります。

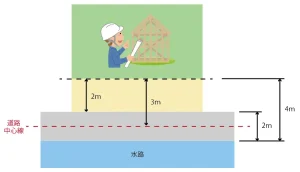

また、向かい側に水路やがけ、線路などがあって向かい側の道路後退が不可能なケースも考えられます。

上図のように向かい側がセットバックできない場合には、片側だけで幅員4mを確保する必要があるため、さらに多くの土地の道路として提供しなければいけなくなります。その分、建築有効面積が小さくなってしまうので注意が必要です。

建て替えができない5つのケースとは?

チラシやポータルサイトで新築用地を探していて、周辺相場と比較して格安な物件を見つけたとしても、購入をすぐに決めてしまうのは危険です。もしかしたらその物件は、建て替えができない「再建築不可物件」かもしれません。

都心を中心に、日本では多くの再建築不可物件が存在しています。そのため、「どのような土地が再建築不可物件なのか?」を理解しておかないと、格安だと思って購入した土地で思わぬ損失を被る可能性があります。

再建築不可物件には様々な理由がありますが、ここでは主なケースを5つ紹介します。

土地が道路に面していない

いわゆる「囲繞地」と呼ばれるもので、他人が所有する土地に囲まれている土地のことを指します。袋地と呼ばれることもありますが、どちらにしても自分の所有地が道路に面していない土地は建物を建てることができません。

仮に隣地所有者から通行権(他人の土地を通行できる権利のこと)を受けていたとしても、建築許可を受けることはできません。どうしても建築したい場合は、隣地所有者から土地の一部を買い取るか、隣地所有者に土地の一部を道路として提供してもらう等の対策を図り、接道義務を満たす必要があります。

道路に2m以上面していない

建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に「2m以上」面していなければいけないという接道義務が設けられています。そのため、道路に面している土地の間口が2m以上ない場合には接道義務を満たしていないと判断され、建物を建てることができません。

なお、仮に接道間口は2m以上あったとしても、建物を建てる土地部分までの途中で2mを下回ってしまっている場合も再建築不可となるので注意しましょう。

最低敷地面積を下回っている

建築基準法や都市計画法とは別に、各市町村ごとに自治体が条例が定められています。それら条例のなかでは「最低敷地面積」が設けられていることも少なくありません。最低敷地面積とは、建物を建てようとする土地が、条例で定められた土地面積を下回っている場合は、建物を建てることができないといったルールのことです。

例外措置として「条例が制定される前からあった小さな土地」には建物を建てて良いと定められている自治体がほとんどですが、逆に言えば「条例が制定された後に出来た小さな土地」については、再建築が認められないことになります。

日本では、平成10年以前くらいまでは多くの違法建築物が建てられており、建築基準法や条例を守らずに建てられた建物は今でも多く存在しています。そのような物件を購入してしまうと、将来的に建て替えができなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。自治体の中には、条例が制定される前からあった小さな土地でも、以前に建物が建っていなかった場合は新築を認めない自治体もあるので、最低敷地面積を下回っている土地を購入する前に行政にしっかりチェックしておくようにしましょう。

古家の解体や滅失登記ができない

新築用地を探していると「古家付き土地」の購入を検討する場合もあるでしょう。一般的な物件であれば建物を解体し、滅失登記を行うことで新しく建物を建てることができますが、たまに物理的な問題や法的な問題で古家の解体や滅失登記ができないケースがあります。

例えば、連棟住宅のように隣地建物と一体となっている建物を解体する場合、隣地所有者から「切離し同意書」等に署名捺印をもらう必要がありますが、署名捺印がもらえない場合は建物を解体することができなくなってしまいます。

また、長時間放置された空き家の場合、数世代に渡って相続が行われることによって、建物の実質的所有者が多すぎて誰なのか分からなくなっているケースもあります。建物の解体や滅失登記には、建物所有者の同意が必要となります。建物所有者が誰か分からない場合には、建物の解体や滅失登記ができない可能性があるので注意が必要です。

法律で定められた道路ではない

一般的に道路の種類と言えば「公道」か「私道」、この2つを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、法律上の道路種別では非常に多くの道路の種類が存在しています。「土地の価値は面している道路で決まる」と言っても過言ではない程、道路に面している道路の種類や幅員などは非常に重要なポイントです。

道路によっては、「パッと見は道路に見えるけど、法律的には道路ではない」といったものも存在しています。道路の幅員や舗装状態だけで判断するのではなく、建築基準法で定められた道路種別は何なのかを事前に把握しておくことが重要です。

建築基準法で定められた道路の種別

建物を建築する際に、土地に接する道路の種別はとても重要なポイントです。外観では同じ道路に見えても、建築基準法で定められた道路種別で考えた場合は全く違う性質を持っています。

ここからは、建築基準法で定められた道路の種別、それぞれの特徴について解説していきます。

第42条1項1号道路

1号道路は、道路法によって定められた幅員4m以上の道路のことを指します。国や地方自治体が管理する道路で、「市道」や「県道」「国道」が1号道路に該当し、これらを総称して「公道」と呼ばれています。

1号道路に面している土地は問題なく建築できるケースが大半ですが、高速道路や地下道では接道義務を満たすことができない点に注意が必要です。

第42条1項2号道路

2号道路は、主に都市計画法による道路と、土地区画整理法による道路の2種類があります。いずれも幅員4m以上の道路です。

都市計画の開発行為によって築造された道路は「開発道路」と呼ばれ、完了検査を経て道路の扱いを受けます。開発時は2号道路ですが、完了公告後は市町村に移管されることが多く、移管後は1号道路の扱いとなります。

土地区画整理法によって区画整理が行われた際に築造される道路においても、完了公告後に市町村に移管されることが多いですが、中には移管されずに私道として残るケースがあります。

第42条1項3号道路

3号道路は、建築基準法が施行された昭和25年11月23日もしくは都市計画区域に指定された時点において、すでに幅員4m以上の道路として存在していた道路のことを指します。

幅員が4m以上のためセットバックはせずに建築が可能ですが、上下水道管やガス管の引き込みをする場合には道路所有者の掘削の同意・承諾が必要となります。

第42条1項4号道路

4号道路は、都市計画法や土地区画整理法によって2年以内に新設もしくは変更の予定がある道路のことです。最も一般的なものとしては「都市計画道路」があります。

都市計画道路は長期に渡り計画がされますが、いよいよ事業開始が決定し、特定行政庁が指定することで4号道路として適用されます。あくまで事業開始が決定して2年以内に新設もしくは変更がされるものに限られ、計画段階では4号道路ではない点に注意しましょう。

第42条1項5号道路

5号道路は、一般的に「位置指定道路」と呼ばれるもので、不動産会社が分譲地を開発する際に行う開発行為で築造されるケースがほとんどです。大きな土地をいくつかの宅地に分筆して分譲する場合、どうしても道路に面していない宅地が出来てしまうため、そのような場合に5号道路が築造されます。

開発事業の申請を受け、特定行政庁が位置を指定することから位置指定道路と呼ばれています。

第42条2項道路

2項道路は、建築基準法が施行された昭和25年11月23日もしくは都市計画区域に指定された時点で、幅員4m未満の道路として存在していた道路のことを指します。

幅員が4m未満のため、建物を建て替える際にはセットバックが必要となる点に注意が必要です。

附則5項道路

附則5項道路は、道路法によって定められた幅員4m未満の道路のことです。幅員が4m以上の場合には第42条1項1号となりますが、国や自治体が管理している4m未満の道路は附則5項道路となります。

2項道路と同じく、4m未満のためセットバックが必要となりますが、現状の幅員や道路の中心線を算出するために国や自治体との調整が必要になり、道路明示に時間がかかる可能性があります。

第43条2項2号道路

43条2項2号道路は「43条但し書き道路」とも呼ばれています。建築基準法上の道路として認められていないが、一定の条件に適合することで、道路として使用することを認められた道のことを指します。

1.敷地が幅員4m以上の道に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し、国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。

2.敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

1のケースでは、建築基準法上の道路ではないが、これまでも数件の家が利用しており、建築基準法上の道路と同等の機能を有すると認められた場合に建築が認められる可能性があります。

2のケースでは、公園や参道などの広い空地に面していて、今後も廃止される恐れがない場合に建築審査会の同意を得て建築が認められる可能性があります。

なお、各自治体によって43条2項2号の許可基準を定めた「包括同意基準」が用意されているため、購入予定の土地がそれらの基準を満たしているかを事前にチェックしておくことが重要です。

万が一基準を満たしていない場合には、建築が認められない可能性が高くなるので、自分だけで判断せずに専門家に相談することをおすすめします。

再建築不可物件を購入する際の注意点

再建築が出来ない物件は安く出回っていることも多く「今建っている家に住み続けるし、安く買える物件の方がいい」と考える人もいるかもしれませんが、再建築不可物件を安易な考えで購入するのは危険です。

再建築不可物件を購入する際の注意点を理解し、リスクを考慮した上で購入するかを決めましょう。

火災や地震で全壊しても再建築できない

再建築ができない物件でもリフォームをすることは可能なため、既存の建物を使い続けるつもりで購入する人も多いかと思います。しかし、マイホームの建て替えは自分がしたい時だけにするとは限らず、火災や地震等の災害によって、やむなくマイホームの建て替えが必要になることもあります。

再建築不可物件は、そのような災害によって建物が全壊しても建て替えができないため、建物が倒壊した後は不動産としての利用価値を失ってしまいます。再建築ができない土地に建っている建物は、大半が昭和の時代に建てられた建物であることから、災害時の倒壊リスクが高いことを理解しておきましょう。

購入時に住宅ローンを利用できない

不動産を購入する際、多くの人が住宅ローンを利用すると思いますが、再建築不可物件の購入時には住宅ローンを利用することができません。金融機関が住宅ローンの審査時に「物件の担保価値」を判断しますが、再建築ができない物件には担保価値がないと判断されるケースがほとんどです。

金利が高い信販系のローンであれば融資を受けられる可能性はありますが、多くの金利を支払うことになるため再建築不可物件を購入するメリットが減少してしまいます。再建築不可物件を購入する場合には、ある程度まとまった自己資金が必要になることを知っておきましょう。

売却時に売れない可能性がある

再建築不可物件は、一般の人はあまり買いたがらないため流通性が低くなってしまいます。仮に買いたいと思っていても住宅ローンの利用ができないため、購入できる人がかなり限定されてしまいます。

また、再建築不可物件の物件相場を判断するのは難しく、「この物件の価格は適正なのか?」を判断するのは一般人は当然ながら、不動産のプロである不動産会社も難しく感じることでしょう。

自分では格安だと思って購入した物件でも、別の人は割高に感じることも多いため、売却時に購入した時の価格より大幅に下げないと売れない可能性があることを理解しておきましょう。

まとめ

この記事では、建物を新築する際に重要な接道義務の基礎知識をはじめ、建て替えができないケースや道路の種別、再建築不可物件を購入する際の注意点についてお伝えしました。これから土地の購入を考えている人にとって非常に重要なポイントなので、ぜひ理解しておいてください。

建物の新築には意外な落とし穴が多く存在しています。簡単に建て替えができると思っていても、ふとしたことで隣地とトラブルになって工事がストップしてしまうなんてことも考えられるため、土地を購入する前にしっかりと調査を行っておくことが重要です。

とはいっても、建物を新築する際の落とし穴について、初めてマイホームの新築を検討している人が抜け目なく調査するのはとても難しいのが実状です。自分だけで調べるのではなく、しっかりと専門家にアドバイスを受けながら土地の購入を進めていくようにしましょう。