新築住宅の瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間は10年?20年?|免責にできる?

マイホームの購入や新築は人生の中でそう何度もあるわけではないため、新築住宅の購入を考えている方の中には「住み始めてから住宅に欠陥が見つかったらどうしたら良いの?」と不安に感じている方も多いかもしれません。

土地の購入や建物の建築には高額な費用が必要になるため、万が一欠陥が見つかった場合には購入者の人生を大きく左右してしまうことにも繋がりかねません。そのような事態にならないように、消費者保護の観点から「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」という制度が用意されています。

この記事では、瑕疵担保責任の基礎知識をはじめ、瑕疵担保責任の期間、瑕疵担保責任を免責にできるかどうかについて解説しています。

そもそも瑕疵とは?(瑕疵担保責任の範囲)

住宅業界に従事している人でない限り、瑕疵担保責任について詳しく知っている人も少ないでしょう。「そもそも瑕疵(かし)ってなに?」と疑問に感じている人もいると思いますので、まずは瑕疵とはどんなもので、瑕疵担保責任が適用される範囲はどこまでなのかをお伝えします。

瑕疵とは「キズや欠陥」のことをいい、法律的な解釈で表すと「本来なら満たされているべき機能や性能、要件が満たされていない状態」のことを指します。

新築住宅における瑕疵には、建物の瑕疵と土地の瑕疵が存在しており、以下のように分類できます。

物理的瑕疵

物理的瑕疵とは、建物や土地に物理的な不具合や欠陥がある状態のことです。

建物の引き渡しを受け、実際に住み出してみると建物の傾きがあった場合や、建物の主要構造部分である柱や梁、基礎などが損壊していた場合等を指します。土地に物理的瑕疵が見受けられるケースとしては、地盤沈下や土壌汚染、越境物の有無等が考えられます。

表面的な欠陥ではないため、瑕疵の有無に気付きにくいといった特徴があり、入居後に初めてリフォーム工事を行う際に気付いたり、周辺の人たちから聞かされて初めて気付くといったケースも多々見受けられます。

法律的瑕疵

法律的瑕疵とは、都市計画法・建築基準法・条例といった様々な法律の影響から、本来の購入目的を果たせない状態のことをいいます。建物を新築する際は、様々な法律を遵守する必要がありますが、それらの法律によって、そもそも建物の新築ができない土地も存在しています。

接道義務を果たしていない土地や、セットバックによって建物が建てられる有効宅地面積が著しく小さくなってしまう土地は、不動産の価値に大きく影響を与えるため、不動産会社は必ず土地の購入を検討している人に伝えておく義務があります。

心理的瑕疵

不動産の敷地内や建物内で、過去に事件や事故が発生している場合等は心理的瑕疵に当てはまります。

建物内で自殺や殺人事件があったり、敷地内で火災が発生して建物が全焼しているケースに加え、建物内で孤独死をして、しばらく放置されていたケース等が心理的瑕疵になるとされていますが、どの程度までを心理的瑕疵としてみなすかの明確なルールは存在しておらず、「一般的に嫌悪感を抱くレベル」が心理的瑕疵とされます。

どのくらい昔まで遡って告知しなければいけないかと言った明確な定めはありませんが、事件、事故が発生してから10年以上経っていたり、死後すぐに発見された場合には心理的瑕疵にならないといった見解が多く見受けられます。

環境的瑕疵

環境的瑕疵とは、不動産の周辺にゴミ処理場や暴力団事務所、悪臭を放つ工場やカルト宗教施設がある状態をいいます。これらのほかにも、例えば近隣住民とトラブルになっていて日常的に迷惑行為を受けている場合や、近くに線路があって電車の走行音が発生する場合も環境的瑕疵と考えられます。

瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは

土地や建物は高額な取引になるため、売買契約書や建築工事請負書に取引内容を明記して安心に取引ができるようにするとともに、万が一書類の記載内容に誤りがあったときに備えて、対応を取り決めておく必要があります。

瑕疵担保責任は、土地や建物の取引をする際に必ず記載しなければいけない重要事項です。ここからは、瑕疵担保責任について分かりやすく解説していきます。

瑕疵担保責任の基礎知識

瑕疵担保責任とは、土地や建物の不動産売買取引において売主側に課せられる非常に重大な責任のことです。

不動産取引を行う際、トラブルを防止するために不動産に瑕疵がないかを告知する義務があり、この義務のことを「告知義務」といいます。例えば建物の傾き、シロアリ被害の有無、基礎のひび割れ等のほかに、過去の事件事故の有無や周辺に暴力団事務所等がある場合には、売主は買主に対して告知しなければいけません。

しかし売主も全ての瑕疵を把握していない場合があります。特にシロアリ被害の有無といった建物内部の瑕疵については見つけにくい特性があることから、売主が悪意なく瑕疵の告知漏れが発生する可能性も考えられます。

瑕疵担保責任とは、売主が把握できていなかった隠れた瑕疵について、「売主にどこまで責任を取ってもらうか?」をあらかじめ決めておくことです。

ここで注意が必要なのは、あくまで売主が把握できていなかった隠れた瑕疵についての取り決めであり、売主が悪意で告知しなかった瑕疵については、告知義務違反となり契約解除や損害賠償請求の対象となります。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い

最近不動産取引を行った方の中には「瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任の記載がされていた」という方もいるかもしれません。瑕疵担保責任は、2020年4月の民放改正によって契約不適合責任という言葉に変更されました。これまでの慣習もあって未だに瑕疵担保責任という言葉が使われることがありますが、現在は契約不適合責任が正式名称となります。

契約不適合責任に変わったのにはいくつか理由があります。まずそもそも「瑕疵」という言葉が難しく分かりにくかったため、もっと分かりやすい言葉に変えようというのが理由の一つです。さらに、これまでよりも売主に対する責任を重くして、中古住宅の流通を促進したいという狙いがあります。

契約不適合責任に変わることによって、瑕疵担保責任では買主が「隠れた瑕疵を知らずに購入した」という、いわゆる善意無過失であることが求められていましたが、契約不適合責任では買主が善意無過失であったかに関わらず、あくまで契約内容に適合しているかによって判断されるようになりました。

また、瑕疵担保責任では、買主は売主に対して「損害賠償請求」と「契約の解除」を行うことに限られていましたが、契約不適合責任では新たに「履行の追完請求」と「代金減額請求」の救済処置が認められるようになりました。

瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わることによって売主に対する責任が重くなり、これまでよりも買主が不動産の購入をしやすくなったと言えるでしょう。

瑕疵担保責任に対する保険「瑕疵担保責任保険」

瑕疵担保責任保険(契約不適合責任保険)とは、売主が宅建業者である新築住宅や中古住宅を購入する際に加入する保険のことで、マイホームの引き渡し後に発見した建物の瑕疵の補修に伴う補修費が保険会社から支払われます。

保険の加入手続きは、建物の購入者ではなく住宅事業者(建築会社や宅建業者)が行います。住宅事業者は、一定の保険料を支払うことで、万が一引き渡し後に建物の瑕疵が見つかった場合の補修にかかる莫大な工事費用の負担を減らすことができ、買主側は住宅事業者が瑕疵発見時に倒産していて補修工事を受けることができないといったリスクを回避することができます。

売主側と買主側の双方にメリットが多い保険のため、新築住宅を提供する住宅事業者は瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられています。中古住宅の場合には瑕疵担保責任保険への加入は任意となっています。

瑕疵担保責任(契約不適合責任)の期間

瑕疵担保責任では、契約書類に明記されていない「隠れた欠陥」が見つかった時に、買主が売主に対して損害賠償請求や契約の解除を行うことができますが、引き渡し後いつまでも行うことができる訳ではありません。

瑕疵担保責任の期間は「品確法」と「民法」によって定められているので、それぞれの瑕疵担保責任の期間について解説します。

品確法に基づく瑕疵担保責任の期間【新築住宅】

品確法とは、正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、平成12年4月1日に施行されました。新築住宅には品確法によって瑕疵担保責任の負担が義務付けられています。

新築住宅の瑕疵担保責任の対象となるのは、以下の2点に限定されます。

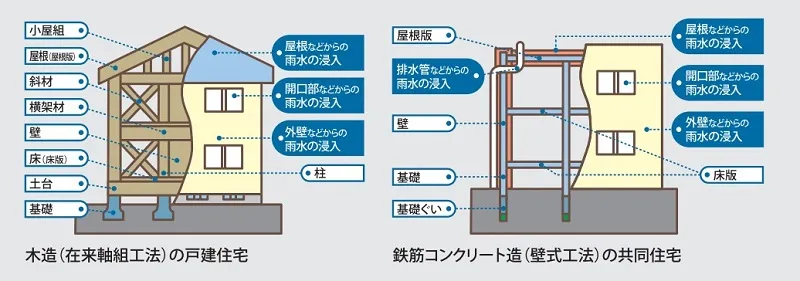

引用:住宅保証機構パンフレット

- 構造耐力上主要な部分(基礎・杭・土台・柱・梁・筋交いなど)

- 雨水の侵入を防止する部分(屋根・外壁など)

品確法によって定められている瑕疵担保責任の期間は「引き渡しを受けてから10年間」とされています。ただし、施行会社や設計監理者の業務が不法行為と認められた場合には、最長20年まで責任追及ができることになっています。

なお、売主と買主の合意があれば、瑕疵担保責任の期間を20年に設定することも可能ですが、その場合は住宅事業者が提供するメンテナンスサービスへの加入が必要になるケースがほとんどです。

また、システムキッチン、ユニットバス、トイレやサッシなどの住宅設備は瑕疵担保責任の対象外となり、住宅事業者が独自に用意している保証制度によって保証期間が定められています。

宅建業法に基づく瑕疵担保責任の期間【業者が売主の土地・中古住宅】

宅建業法は、宅建業者(不動産会社)に対して適用される法律です。この宅建業法によって、宅建業者が売主となる土地や中古住宅に対して、「引き渡しを受けてから2年間」の瑕疵担保責任の負担が義務付けられています。

瑕疵担保責任の対象となる部分は、新築住宅と同様に「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」に限定されます。システムキッチン、ユニットバス等の住宅設備は、リフォームで交換している場合はメーカー保証が付与され、交換していない場合は保証が付かないケースが多くなっています。

民法に基づく瑕疵担保責任の期間【個人が売主の土地・中古住宅】

民法に基づく瑕疵担保責任は、主に個人間売買や、仲介会社を介して個人同士で不動産取引を行う際に適用されます。民法では、「契約の解除や損害賠償請求等は、瑕疵の事実を知ってから1年以内に行わなければならない」と規定されています。

なお、こちらの内容は、不動産売買契約書などに瑕疵担保責任の条項を明記しなかったときに適用される内容です。実際の取引では、売主と買主の合意によって期間や内容を取り決めるのが一般的です。

瑕疵担保責任(契約不適合責任)は免責にできる?

瑕疵担保責任は売主にとって重大な責任であることから、「そんなリスクを背負うなら売却したくない…」と考える人もいるでしょう。瑕疵担保責任を負わない「免責特約」を設けて、瑕疵担保責任を回避することも可能です。

しかし、瑕疵担保責任の免責特約を設けることができるかは、売主が住宅事業者か個人かによって異なります。ここからは瑕疵担保責任を免責できるかについて解説します。

売主が住宅事業者(建築業者・宅建業者)の場合

売主が住宅事業者の場合は、瑕疵担保責任の免責特約を設けることはできないため、瑕疵担保責任を免責にすることはできません。新築住宅であれば、品確法に基づき10年以上の瑕疵担保責任の期間を設ける必要があります。土地や中古住宅であれば、宅建業法に基づき2年以上の瑕疵担保責任の期間が必要となります。

売主が一般人(個人)の場合

売主が個人の場合には、瑕疵担保責任の免責特約を設けることができるため、瑕疵担保責任を免責にすることができます。民法上では「買主が契約不適合を知った時から1年以内であれば瑕疵担保責任を追及できる」とされていますが、民法は売主と買主の合意があれば免責にすることができることになっているため、契約書に瑕疵担保責任免責の特約条項を追加することで、瑕疵担保責任を免責にできます。

まとめ

この記事では、不動産取引時に重要となる瑕疵担保責任についてお伝えしました。民法改正によって、瑕疵担保責任は契約不適合責任に変わり、売主に対する責任がより重いものとなりました。

土地や建物の欠陥は住み始めてしばらくしてから見つけるケースも多いため、事前に瑕疵担保責任に対する知識を身に付けておき、契約時に自分が納得できる内容や期間を取り決めてことが重要です。

欠陥内容によっては、損害額が数百万円~数千万円になる可能性もあります。瑕疵担保責任の期間も売主によって違うため、自分が購入しようとしている売主の種別に応じた瑕疵担保責任の期間が設けられているかを確認するとともに、住宅事業者の倒産に備えて住宅瑕疵担保責任保険への加入についてもしっかり確認を行うようにしましょう。

新築住宅の場合、ハウスメーカーや工務店が、競合他社との差別化を図るために、独自で瑕疵担保責任の対象範囲や期間をプラスしているケースも多く見受けられます。マイホームに安心して住み続けるために、いくつかのハウスメーカーの瑕疵担保責任に対する内容を見比べておくことも非常に重要なポイントです。