フラット35はどんな住宅ローン?メリット・デメリット|向いている人の特徴とは

マイホームを購入する際、多くの方が住宅ローンを利用するのではないでしょうか。住宅ローンで借り入れる場合、固定金利か変動金利で迷う方も多いと思いますが、固定金利の住宅ローンで高い人気を誇っているのが「フラット35」という住宅ローン商品です。

「固定金利といえばフラット35」と言えるくらい認知度の高い住宅ローン商品ですが、フラット35について詳しく知っている方はそれほど多くないでしょう。フラット35以外にも様々な固定金利の住宅ローン商品が存在している中、それらの住宅ローン商品とフラット35は何が違うのでしょうか?

この記事では、フラット35の基礎知識やメリット・デメリットを解説し、フラット35が向いている人はどのような人なのかをお伝えしたいと思います。

フラット35とは

働き方が多様化する現代において、契約社員や派遣社員、フリーランスや中小企業経営者など様々な働き方があり、それぞれに異なった事情を持っています。正規雇用者以外の融資に消極的な民間金融機関と比べて、フラット35は、勤務形態や職業等の制限が少なく、幅広く様々な人が利用できる住宅ローン商品です。

「審査が緩い分リスクが高いんじゃ…」と不安に感じている方も多いかもしれませんので、ここからはフラット35の仕組みや特徴、利用条件等を分かりやすく解説していきます。

フラット35の仕組み

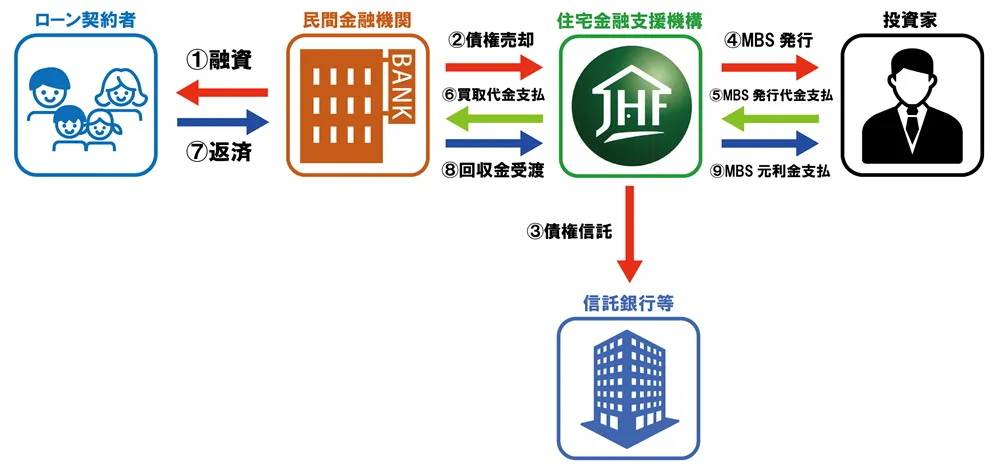

フラット35は住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が取り扱う住宅ローンです。民間金融機関とは異なり、「証券化」という仕組みを使って投資家から資金を調達し、住宅ローンの借入希望者に対して融資を行っています。

一般的な民間金融機関では「ローン契約者」「民間金融機関」「保証会社」の3者間契約となりますが、フラット35では「ローン契約者」「民間金融機関」「住宅金融支援機構」「信託銀行等」「投資家」の5者間契約となり、具体的には以下の流れで融資が行われます。

- 民間金融機関がローン契約者に対してフラット35による融資を実行します。

- 民間金融機関は、フラット35の債権を住宅金融支援機構に譲渡します。

- 住宅金融支援機構は、フラット35の債権を信託銀行等に担保目的で信託します。

- 信託銀行等で担保された債権を元に、資産担保証券(MBS:MortgageBackedSecurities)を発行します。

- MBSを購入した投資家は住宅金融支援機構に対し代金を支払います。

- 投資から代金を受け取った住宅金融支援機構は、債券の代金を民間金融機関に支払います。

- 民間金融機関は、住宅金融支援機構から管理回収業務を受託しているため、ローン契約者は民間金融機関に毎月ローンを返済していきます。

- 民間金融機関は、ローン契約者からの返済金を住宅金融支援機構に引き渡します。

- 住宅金融支援機構は、投資家に対して元利払いを行います。

フラット35では、上記のような流れで融資を実行しています。民間金融機関の住宅ローンとの大きな違いは、証券化を行うことによって投資家から資金を調達し、その調達した資金を元に住宅ローンの融資を行っている点にあります。

フラット35の特徴

フラット35はマイホームの購入や建物を新築する時に利用できるほか、すでに別の金融機関で借りている住宅ローンの借り換えやリフォームなどにも利用することができます。

固定金利の住宅ローン商品の中ではトップクラスの人気を誇るフラット35には、どのような特徴があるのでしょうか?ここからはフラット35の主な特徴を6つご紹介します。

様々な雇用形態に対応

フラット35は、個人事業主や中小企業経営者、派遣社員等の非正規雇用者以外でも融資対象となります。そのため、他行では断られた方も審査に通る可能性があります。

民間金融機関では業種や企業規模が審査に大きく影響しますが、フラット35では年収や過去、現在の借り入れ状況等が一定の基準をクリアしておけば、比較的審査に通りやすい傾向にあります。

返済期間は最長35年

フラット35の名称の通り、フラット35で借り入れることができるローン期間は35年です。ただし、完済時の年齢が80歳までと定められているため、45歳以上の方は80歳から現在の年齢を引いた数が最長の借入期間となります。

最近では、条件付きで最長50まで借りられる「フラット50」という全期間固定金利型の住宅ローン商品も提供されていますが、金利が高くなるとともに総返済期間が長くなるため、総返済額が高くなってしまう点に注意が必要です。

融資限度額は8000万円

フラット35の融資限度額は100万円~8000万円までと定められています。民間の金融機関ではローン申込者の年収や勤務先等の情報を元に借入可能額を計算し、場合によっては数億円の高額融資も可能です。

そのため購入するマイホームや新築の価格によっては、フラット35の融資額では不足する可能性がある点に注意が必要です。

保証人・保証会社が不要

年収や年齢、業種や勤務年数等の状況によっては連帯保証人を求められる場合がありますが、フラット35の利用にあたって基本的には連帯保証人は必要ないため、保証人を用意できない場合でも融資を受けることが可能です。

民間金融機関の住宅ローンを利用する場合には、保証会社に加入して保証料を支払う必要がありますが、フラット35は保証会社への加入が不要のため保険料を支払う必要がありません。

団体信用生命保険に加入不要

団体信用生命保険とは、住宅ローンの借り入れ後に、万が一ローン契約者が死亡や重度の障害を負った場合に住宅ローンが全額返済される保険のことをいいます。民間金融機関の住宅ローンはこの団体信用生命保険への加入が必須条件となっています。

非常に魅力的な保険商品ですが、住宅ローンを借り入れる時点で健康上に問題がある場合は、団体信用生命保険に加入できなくなるため、どれだけ年収や勤務先の属性が良かったとしても住宅ローンでの借り入れができなくなってしまいます。

フラット35の場合は、団体信用生命保険への加入が必須ではないため、融資の審査に通りさえすれば健康上の問題があったとしても借り入れることが可能です。ただし、ローン契約者に万が一のことがあった場合、遺された家族にローン返済の義務が発生しますので、別の保険商品等で対応できるようにしておくことが必要です。

自己資金の有無で金利が変わる

フラット35は自己資金(頭金)が少ない状態でも利用できますが、マイホーム購入代金の9割を超える融資を申し込む場合は金利が高くなります。そのため、なるべく購入代金の1割以上を用意した方がお得に借り入れることが可能です。

民間金融機関の住宅ローンでは、自己資金の有無によって金利差が生じるというルールはなく、あくまで総合的な審査によって適用金利が決定されます。購入代金の1割分と諸費用を合わせるとそれなりの金額になることも多いため、それだけの自己資金を支払っても資金計画に問題はないかをしっかり検討することが重要です。

フラット35の利用条件

フラット35にはいくつかの利用条件があり、それらの条件を満たしていないとフラット35を利用することができません。利用条件は主に「申込者に関する条件」と「物件に関する条件」に分かれているので、それらを順に解説していきます。

申込者に関する利用条件

フラット35を利用する際、申込者に対して求められる条件は以下のものがあります。

- 申込者の年齢が満70歳未満(親子リレー返済の場合は満70歳以上でも可)

- 日本国籍を持つ人、永住許可を受けている、特別永住者であること

- 借入金額の割合が年収に対して一定の基準を満たしていること

- ローンの利用対象が申込者本人または親族の居住物件であること

なお、フラット35では年収に対するローン返済額の基準を、400万円未満は30%以下、400万円以上は35%以下としており、これらの範囲内で借入額を設定する必要があります。

物件に関する利用条件

フラット35では、購入する物件に対しても一定の条件を設けています。フラット35の物件に対する利用条件は以下のものがあります。

- 住宅の床面積が一戸建て住宅の場合は70㎡以上、マンションの場合は30㎡以上

- 建築基準法上の道路に2m以上面していること(接道義務を満たしていること)

- 2つ以上の居住室があり、キッチン・トイレ・浴室が設けられていること

- フラット35適合証明書を取得した住宅であること

新築住宅の場合には、設計時点でフラット35に適合させる必要があります。中古住宅の場合は、新耐震基準で建てられた建物であることが条件となることに加え、専門家に建物検査を依頼してフラット35適合証明書を取得する必要があります。

フラット35の3タイプ

フラット35には、通常のフラット35に加えて、特定の条件を満たしている物件を購入する場合に金利引き下げを受けられる「フラット35S 金利Aプラン」と「フラット35S 金利Bプラン」の合計3タイプが用意されています。

住宅金融支援機構が設ける技術基準を満たす度合いによって決められ、高い基準を満たしたものが「金利Aプラン」の認定を受けることができ、「金利Bプラン」よりも金利優遇を受けることができます。

| プラン | 金利優遇期間 | 金利引き下げ幅 |

| フラット35 | なし | なし |

| フラット35S 金利Aプラン | 当初10年間 | 年-0.25% |

| フラット35S 金利Bプラン | 当初5年間 |

フラット35の最新金利

フラット35の最新金利情報は住宅金融支援機構のWEBサイトから確認することができます。フラット35では借入時の金利で長期間借り入れることになるため、最新金利情報を定期的にチェックしておきましょう。

なお、【2023年6月時点】の新機構団信付きのフラット35等の借入金利水準は以下のようになっています。

【フラット35】借入期間:21年以上35年以下

| 融資率 | 金利の範囲 | 最も多い金利 |

| 9割以下 | 年1.760%~年3.090% | 年1.760% |

| 9割超 | 年1.900%~年3.230% | 年1.900% |

【フラット20】借入期間:20年以下

| 融資率 | 金利の範囲 | 最も多い金利 |

| 9割以下 | 年1.330%~年2.660% | 年1.330% |

| 9割超 | 年1.470%~年2.800% | 年1.900% |

【フラット50】借入期間:36年以上50年以下

| 融資率 | 金利の範囲 | 最も多い金利 |

| 9割以下 | 年2.170%~年2.640% | 年2.170% |

| 9割超 | 年2.310%~年2.780% | 年2.310% |

フラット35の5つのメリット

住宅金融支援機構の調査によると、住宅ローン利用者の中で全期間固定型の住宅ローンを利用する方の割合は10%~15%、その内の実に半数がフラット35を選んでいるとされています。

それだけ多くの方に選ばれているフラット35にはどのようなメリットがあるのでしょうか?ここからは、フラット35の主なメリットを5つご紹介します。

将来の返済計画を立てやすい

フラット35は全期間固定金利型の住宅ローンであるため、借り入れ後に金利が変動することがありません。景気や物価によって返済額が増えるリスクがないため、市場の動向を気にせず日々を過ごすことができます。

マイホームの購入時点で返済計画を確定させることができるため、将来のライフプランを立てやすいのは大きなメリットだと言えるでしょう。

繰上返済の手数料がかからない

マイホームの購入後は一定の金額を返済し続けることになりますが、ボーナスや昇給によって資金に余裕が出来た場合には、総支払額を少なくするために繰上返済を行うことも可能です。

繰上返済を行うことで、「月々の返済額は同じで、返済期間を短くする」か「返済期間は同じで、月々の返済額を少なくする」かを選ぶことができます。

繰上返済ができる金額は、金融機関の窓口で手続きする場合は100万円以上、インターネットで手続きする場合は10万円以上となっており、繰上返済時の手数料は不要です。

比較的審査に通りやすい

民間金融機関では審査時に収入の安定性を重要視し、職業や勤務先、勤続年数などで判断されるため、どうしても自営業や派遣社員の方々は審査に通りにくい傾向がありますが、フラット35では、年収の基準を満たしておくだけで審査に通る可能性はあります。

フラット35でもどうしても審査に通らないケースとしては、これまでに借金の返済を遅延したり、債務整理や破産手続きを行っている場合です。それら以外では審査に通る可能性はありますので、別の金融機関で断られた方も審査に挑戦する甲斐は十分にあるでしょう。

団体信用生命保険の選択肢が多い

団体信用生命保険とは、ローン契約者が万が一死亡や重病を患った場合に、住宅ローンが完済される保険のことです。

民間金融機関では団体信用生命保険への加入が必須となっていますが、フラット35では加入するかどうかをローン契約者が決めることができます。加入する場合も、新機構団信、夫婦連生団信、新3大疾病付機構団信の3つから選ぶことができるため、様々なニーズに対応することができます。

商品ラインナップが豊富

フラット35は、新築住宅、中古住宅、マンション、戸建て住宅等、物件の種別に関わらず利用できます。建物の新築工事、リフォーム・リノベーションといった工事に対しても利用可能です。

さまざまな住宅取得のニーズに対応するために、多彩な借入メニューや返済方法が用意されています。

フラット35の6つのデメリット

フラット35は固定金利の住宅ローン商品の中でメリットも多く魅力的ですが、利用前に知っておかないと後悔してしまうデメリットがいくつか存在しています。

マイホームを購入した後でも別の住宅ローン商品に借り換えることはできますが、無駄な諸費用を支払うことになってしまうので、これから紹介するフラット35の6つのデメリットを把握し、自身の状況や考えに合っているかを十分に検討したうえで後悔のない住宅ローン選びを行なってください。

金利が比較的高い

フラット35は全期間固定金利で金利変動リスクがないため、変動金利型と比べると金利が高くなります。変動金利と比べると少なくとも1%程の差が生じるの一般的です。

住宅ローンは借入金額が高く借入期間も長くなるため、金利1%の違いが大きな差となります。仮に3,000万円を35年間ローンで借り入れた場合、金利が1%高いことで毎月の返済額が約14,000円、総返済額は600万円近くの差が生じます。

景気変動時も金利が下がらない

全固定金利型のフラット35は、借入時から完済まで金利が変動することはありません。それは、金利が上がる局面では良いことですが、金利が下がる局面では逆にデメリットになってしまいます。

景気変動により市場金利が下がった場合でも、フラット35のローン返済額や適用金利には何ら影響しないため、景気変動時の恩恵を受けられず、借入当初の高い金利が完済まで適用されることになります。

購入できる物件が限定される

フラット35で住宅ローンを借り入れるためには、住宅金融支援機構が定めた技術基準を満たしている物件を購入する必要があります。技術基準を満たしているかは、専門家によって検査された後に発行される適合証明書で確認することができます。

適合証明書は自動的に発行される訳ではないため、フラット35の利用を希望する場合には、事前にハウスメーカーに伝えておき、フラット35適合証明書の発行手配をしっかりしてもらうようにしましょう。

中古住宅の場合は、築年数や建物の劣化度合い等適合条件が厳しくなってしまうため、気に入った中古住宅を見つけられたとしてもフラット35での借入はできない可能性がある点に注意が必要です。

審査期間が長い

フラット35の事前審査は窓口になっている民間金融機関が行うため2、3日で完了しますが、本審査は住宅金融支援機構が行い、様々な調査や膨大な数のデータを処理する時間を要するため、審査期間が長くなる傾向にあります。

民間金融機関では、事前審査に通っていればよほどのことがない限り本審査で落ちることはありませんが、フラット35の場合では事前審査に通っていても本審査で落ちる可能性は十分考えられます。

フラット35の本審査には1週間~2週間程時間がかかりますが、その間は購入したい物件を抑えておくことができないケースが多いです。フラット35の審査期間中に、購入を検討していた物件が別の人に取られてしまう可能性もある点に注意しましょう。

繰上返済の最低金額が高い

フラット35の繰上返済の最低金額は、民間金融機関よりも高く設定されています。フラット35と民間金融機関の繰上返済の最低金額の違いは以下のようになります。

| インターネット返済 | 窓口で返済 | |

| フラット35 | 10万円~ | 100万円~ |

| 民間金融機関 | 1万円~ | 50万円~ |

このように、フラット35の繰上返済の最低金額は高めに設定されているため、「こまめに繰上返済したい…」と考えている方にとってはデメリットとなります。インターネット返済は10万円から可能なので、少しずつ繰上返済をしていきたい方はインターネット返済を活用するようにしましょう。

融資手数料が必要になる

一般的な住宅ローンでは、民間金融機関に支払うのは3万円~5万円程の事務手数料のみで済みますが、フラット35では、事務手数料に加えて「融資手数料」を窓口になっている民間金融機関に支払う必要があります。

融資手数料の割合は窓口となる民間金融機関によって異なりますが、概ね融資金額の1%~2%の範囲で設定されているのが一般的です。

フラット35が向いている人とは

ここまでフラット35の特徴やメリット・デメリットをお伝えしてきました。ここまでご紹介した内容を踏まえて、フラット35が向いている人はどんな人かをお伝えしていきたいと思います。

自営業や非正規雇用で働いている人

フラット35では勤続年数や業種、会社の規模等、ローン申込者に求められる条件が民間金融機関と比べてゆるめなので、転職してそれほど年数が経っていない方や自営業者、派遣社員の方でも審査に通りやすい傾向にあります。

年収に対する要件さえクリアしておけば審査に通る可能性があるため、民間金融機関での住宅ローン審査に不安がある、自営業や非正規雇用で働いている方にフラット35は向いています。

金利の変動リスクに嫌悪感がある人

2023年現在、超低利金利が続いている状況ですが、今の低金利が今後数十年間続くとは考えにくく、「これから金利が上がりだすかもしれない…」と考えている人も多いでしょう。

フラット35は全期間固定金利で借入時の金利が完済まで続くため、金利の変動リスクを心配する必要がありません。景気や物価の変動による金利上昇を気にしたくないという方に、フラット35は向いています。

団体信用生命保険に加入できない人

民間金融機関の住宅ローンでは、団体信用生命保険の加入が必須条件です。そのため、どれだけ年収が高くて良い会社に勤めている方でも、健康状態によっては借り入れができない可能性があります。

フラット35では、団体信用生命保険の加入は任意となっているため、健康状態に問題があったとしても借り入れることが可能です。健康状態に問題があり、団体信用生命保険に加入できない方はフラット35に向いています。

まとめ

この記事では、住宅ローン選びで悩んでいる方に向けて、フラット35の基礎知識とメリット・デメリットを解説し、フラット35に向いている人はどのような人なのかについてお伝えしました。

マイホームの購入や新築を考えるときは、ついつい土地や建物選びに目が行ってしまいがちですが、どのような住宅ローンを選ぶかも非常に大切なポイントです。どの住宅ローンを選ぶかによって、総返済額が数百万円変わってきてしまうため、慎重に住宅ローンを選びましょう。

住宅ローン選びに失敗した場合、後々借り換えることもできますが、再度金融機関の審査が必要になるとともに、マイホーム購入時に支払った抵当権設定登記にかかる費用や金融機関への諸費用等が無駄になります。新たに同様の諸費用が必要になって余分なお金を支払うことになるため、金利の安さだけにとらわれず、自分の考え方に合っているかをしっかり検討する必要があります。

住宅ローン商品は非常に多くの種類があるため、インターネットでの情報収集を行うとともに、専門家に相談して住宅ローンに対する知識を深めることが重要です。又、自分が今考えている予算で、今後完済まで安心して支払い続けることができるかを知るために、ライフプランを明確にしておくことも必要でしょう。